秦岭与嘉陵江:主梁深处的文明源脉

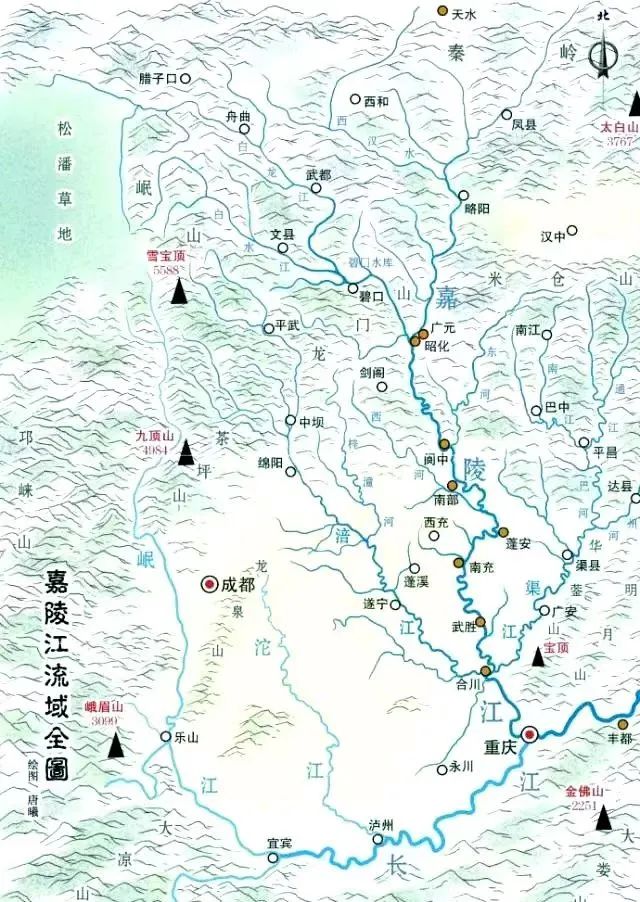

在大秦岭的西北褶皱里,嘉陵江以“一河纳三源”的独特格局,在秦岭主梁上书写着水文传奇。这条全长1345公里的长江第二大支流(流域面积16万平方公里),其三大源头——西源白龙江、中源西汉水、东源代王山,均发轫于特殊的地理区域,形成“百水汇嘉陵”的壮丽景观。当西倾山的雪域清流、西汉水的峡谷急湍与代王山的溪涧活水在陕甘川三省交汇,一条串联秦文化源头、贯通南北文明的“秦岭动脉”就此诞生。

一、地理基因:三源共生的秦岭密码

嘉陵江的源头秘境,藏在秦岭与西倾山的地质褶皱中:

西源白龙江:西倾山的雪域馈赠

白龙江作为嘉陵江最长源头(河长576公里),发源于西倾山东段的扎伊克贡山北麓(北纬33°05′38″,东经103°26′59″,海拔4070米)。西倾山(主峰哲合拉布肖4510米)的冰川融水与高寒草甸涵养的降水,经变质岩山体过滤,形成优质的径流。白龙江从源头出发,流经区域多为高山峡谷,为多种珍稀动植物提供了栖息地,是生物多样性较为丰富的区域 。

中源西汉水:秦岭主梁的文明脐带

西汉水发源于甘肃省天水市秦州区南部的齐寿山(古称嶓冢山),是嘉陵江最富历史底蕴的源头。西汉水从齐寿山发源后,河道切割形成“祁山峡谷”,是秦人崛起的地理舞台:公元前770年,秦襄公在此获封诸侯,开启“襄公救周”的历史序幕,礼县大堡子山秦公大墓出土的诸多文物,见证了秦人早期的辉煌。

东源代王山:秦岭南麓的溪涧交响

宝鸡凤县代王山(海拔2595米)作为嘉陵江正源,其花岗岩裂隙水经原始森林过滤,形成清澈径流。代王山山势较高,周边山脉纵横。沿程接纳红崖河、小峪河等支流后,在陕甘川交界地带与西汉水、白龙江汇流,形成“三水归一”的地理奇观。嘉陵江流域年径流量丰富,为流域内的生态和人类活动提供了重要的水资源保障。

三大源头所处的地理环境不同,呈现出各异的生态特点。西源白龙江源头的西倾山区域,以高寒的自然环境为主;中源西汉水流域因河道切割形成峡谷地形,分布着适应峡谷环境的植被和动物;东源代王山所在区域山势高峻,孕育了独特的森林生态系统。

二、文明印记:秦人祖源与山河交融

嘉陵江的流淌史,是一部秦文化的溯源史与南北文明的交融史:

秦人崛起的地理舞台

陇南礼县“西犬丘”(西汉水上游)作为秦人最早的祖居地,北依山脉,南控白龙江谷地,形成“前有江险、后有山障”的战略要地。商鞅变法后,秦民迁徙至巴蜀,促进了不同区域间技术和文化的交流融合,在重庆涪陵等地形成了独特的文化特色,出土的一些文物成为文化交融的实证。

交通网络的文明纽带

嘉陵江干流的陈仓道,又称嘉陵道、散关道,也称周道,是秦岭最早且极为重要的南北通道。这条古道起于宝鸡,翻越险峻的大散关后,沿着嘉陵江峡谷顺势而下,一路蜿蜒南行,在四川广元与金牛道相衔接,最终直达剑门关。陈仓道凭借嘉陵江流域的天然河谷地形,形成了水陆结合的交通优势,成为古代沟通关中和巴蜀的交通命脉。

三国时期,诸葛亮北伐中原,多次试图通过陈仓道进军关中。建兴六年(公元228年),诸葛亮第一次北伐,曹真率大军驻守陈仓,蜀军久攻不下,粮草耗尽后无奈退兵。陈仓道不仅是军事征伐的通道,更是物资运输的生命线,西汉水流域凭借其与陈仓道的紧密关联,在军事活动中承担起转运粮草物资的重任。

在和平年代,陈仓道则是商贸往来的黄金通道。历代商队沿着这条古道,将秦岭北麓的丝绸、铁器、粮食等物资运往南方,又从巴蜀带回茶叶、漆器、食盐等特产,南北物产在此频繁交换,推动了沿线城市的繁荣。唐代时,陈仓道更是成为“茶马古道”的重要组成部分,加速了中原与西南地区的经济文化融合,李白笔下“蜀道难,难于上青天”的感慨,从侧面印证了陈仓道在沟通南北中的重要性。

除陈仓道外,嘉陵江流域的米仓道等也是历史上重要的交通要道。这些古道共同构成了嘉陵江流域庞大的交通网络,见证了诸多历史风云,在文明传播与交流中发挥了不可替代的作用 。

文化基因的共生共荣

嘉陵江中游的阆中古城,是巴秦文化交融的活化石。当地的美食、建筑等都体现了南北文化的互补与融合。更深刻的是,流域内的一些传统民俗表演等文化元素,也融合了不同地域的特色,成为文明交融的生动体现。

三、生态共振:从峡谷堰塞到系统修复

嘉陵江的治理史,是秦岭“山水林田湖草”系统智慧的集中体现:

古代水利的峡谷奇迹

古代在嘉陵江流域有着一些重要的水利工程。例如,相关技术曾被用于利用嘉陵江支流的峡谷地形进行农田灌溉等,使部分区域成为农业发达的地区。这些古代水利工程展现了古人的智慧和创造力。

当代生态的系统守护

作为长江上游重要水源涵养区,嘉陵江源头实施“生态修复工程”:在白龙江流域建立自然保护区,修复退化林地,有效改善了生态环境,为大熊猫等珍稀物种提供了更好的栖息地;在西汉水流域推行“矿坑复绿”,将废弃矿点转化为生态湿地,重现良好的生态景观。干流的亭子口水利枢纽,通过科学技术手段,实现水能利用与生态保护的平衡,使洄游鱼类的通过率得到提升。

生物多样性的基因宝库

嘉陵江源头的秦岭 - 西倾山系,是生物多样性较为丰富的区域。不同源头区域的生态系统为众多野生动植物提供了生存空间,储存着丰富的生物基因,是“长江水塔”的重要组成部分,对维护生态平衡起着关键作用。

四、文化升华:拓殖精神与文明永续

嘉陵江对中华文明的终极馈赠,在于塑造了“拓殖与融合”的基因密码:

秦文化的精神原乡

秦人从西汉水流域逐步发展壮大,其“筚路蓝缕、以启山林”的开拓精神,是在多种因素共同作用下形成的。礼县出土的《秦公簋》铭文体现了秦人对自然和天命的思考,这种精神在后世的商业活动等方面也有所延续,促进不同区域间的文明交流。

山水审美的哲学具象

嘉陵江流域独特的山水景观,为中国古代山水画创作提供了灵感。画家们通过艺术创作表达了对自然山水的感悟,同时嘉陵江与秦岭主梁的山水特点也蕴含着一定的哲学思想,影响着流域内人们的文化性格和生存智慧。

现代文明的时空重构

重庆朝天门码头(嘉陵江与长江交汇处)的发展,是嘉陵江文明的当代演绎。现代化的交通设施与历史文化建筑并存,形成独特的城市景观。“西成高铁”嘉陵江段的开通,缩短了西安与成都的时空距离,进一步促进了区域间的文化交流,续写着嘉陵江作为“文明隧道”的使命。

结语:在主梁深处读懂文明拓痕

站在秦岭主梁俯瞰,嘉陵江的三大源头如三条银链,从不同维度编织着文明的图谱——西倾山的雪域清流是自然的馈赠,西汉水的峡谷急湍是历史的年轮,代王山的溪涧活水是开拓的起点。当秦人在西汉水畔熔铸青铜,当商队在嘉陵江上演绎文明交换,当现代工程在峡谷间架设生态桥梁,我们终于读懂:这条发源于秦岭 - 西倾山系的河流,既是地理意义上的“长江支流”,又是文明史上的“拓殖动脉”。

这,就是秦岭与嘉陵江的终极启示:文明的伟大,始于对山水的敬畏,成于对开拓的执着,终于对融合的包容。当西倾山的雪水融入嘉陵江的涛声,当秦岭的花岗岩见证文明的嬗变,自然与人文的共生,便成就了超越时空的永恒传奇。正如《水经注》所言:“嘉陵之水,出西倾而汇江海,其源也远,其流也长”,这条流淌在主梁深处的河流,始终在诉说一个真理——人类文明的根系,永远深植于山水的馈赠与开拓的勇气之中。

2025年5月9日于磨香斋。