秦岭与汉江:腹心地带的文明图谱

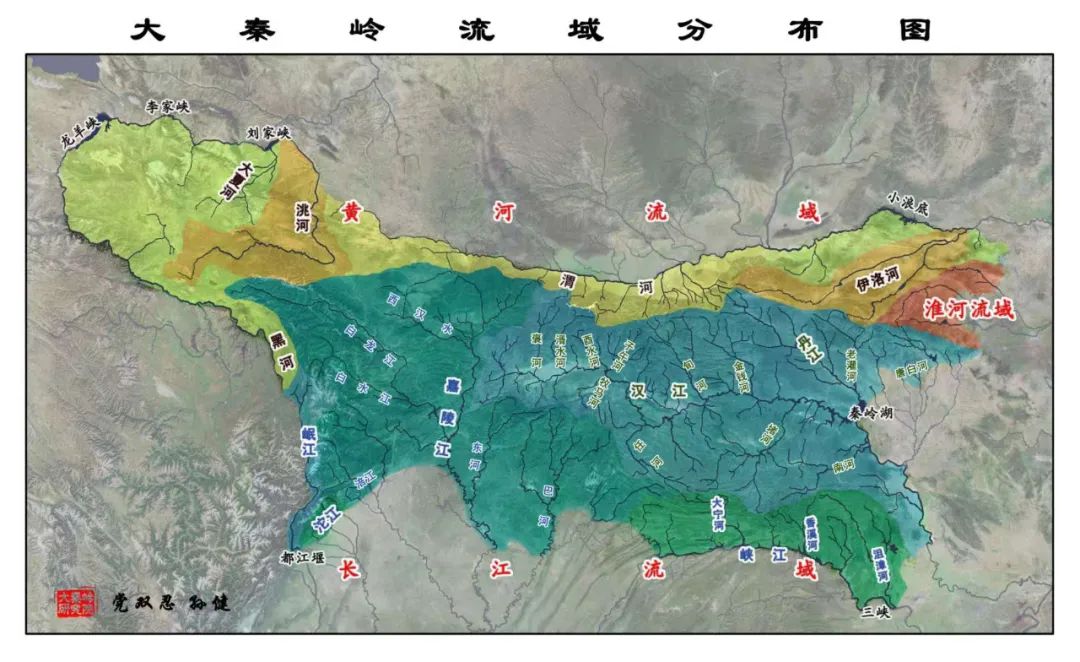

在大秦岭层峦叠嶂的核心褶皱里,汉江宛如一条蜿蜒银链,在1577公里的奔涌中勾勒出“秦岭腹心”的文明图谱。这条长江最大支流(流域面积9.52万平方公里),不仅是南水北调中线工程的核心水源地,更以“汉”字为文化基因,将秦岭的地理馈赠转化为民族认同的精神符号——汉语、汉字、汉人、汉民族,皆由这条河流孕育成型。

一、地理基因:秦岭腹心的双向滋养

汉江发源于嶓冢山(今陕西宁强县,海拔1500米),其源头的石缝间,渗出的清泉汇聚成溪,在秦岭腹地完成最初的生命孕育。其北源为支流褒河,源自秦岭主梁。这座“中央水塔”的垂直生态系统,恰似一套精密的自然净水装置:海拔3000米以上的太白山巅,第四纪冰川遗迹形成的冰斗湖如天然蓄水池,融水经冷杉林冠层截留、苔藓地衣过滤,化作清冽的涓流;中层2000米的针阔混交林带,栎树、桦树与楠木共生,落叶层厚度可达10厘米,每公顷林地年涵养水源能力超过500立方米,如大地海绵般调节着雨水的时空分布;低山丘陵区的次生林与灌丛,则像天然沉淀池,将地表径流中的泥沙与污染物层层截留,最终汇聚成年均径流量582亿立方米的清澈水系——这汪碧水的水质常年稳定在Ⅱ类以上,是长江流域水质最优的支流之一。

这种“腹心地带”的独特地理特质,造就了全球生物多样性的“十字路口”。流域内4000余种高等植物中,华山松与红豆杉在同一海拔争奇斗艳,秦岭特有的太白红杉与巴山榧树在此形成地理分布的南界;国家重点保护动物里,朱鹮的羽翎掠过汉江水面时,能与逆流而上的中华秋沙鸭在石泉水库的浅滩相遇。“秦巴谷地”因汉江及其支流的亿万年切割,形成串珠状分布的山间盆地,年均温15℃、无霜期240天,土壤中富含秦岭花岗岩风化形成的钾、镁元素,早在7000年前,先民就在此开创“水旱轮作”农业——舞阳贾湖遗址出土的碳化稻粒与粟壳,证实了南北作物的早期共生,其遗址中发现的骨笛与酒器,暗示着农业文明催生的精神文化萌芽。

二、文明印记:从“汉”字起源到民族基因

“汉”字最早见于西周金文,其字形从水、难省声,《说文解字》释“汉,漾也,东为沧浪水”,本义特指汉江。这条河流对中华文明的塑造,始于地理,却终于精神:

国家形态的雏形:南北文明的缝合针

距今5300年的屈家岭文化遗址中,考古学家发现了由沟渠、陂塘、稻田组成的灌溉系统,其规划之精密、规模之宏大,为长江流域早期稻作文明的代表。遗址出土的蛋壳彩陶杯,杯壁薄如蝉翼却质地坚硬,纹饰中既有类似秦岭仰韶文化的鱼纹,也有长江下游良渚文化的几何纹——这种跨流域的文化元素融合,恰似汉江在地理上串联南北,在文明史上促进交流。南阳黄山遗址的玉器作坊里,蓝田透闪石与汉江蛇纹石同出一窑,玉铲、玉钺的形制兼具北方龙山文化的刚劲与南方石家河文化的柔美,实证了这条“文明脐带”在新石器时代的物质交换功能。

“汉”文化的命名原点:从河流升华为民族

公元前206年,刘邦受封“汉中王”,以汉中为根基建立了汉朝,“汉”从此从河流名称升华为民族符号。汉中盆地“襟陇带蜀”的地理优势,让汉初文化呈现南北融合特质:长安城里,秦地的耕战传统与楚地的巫风浪漫交织,汉语的形成正是这种交融的产物。武当山的道教文化则是地理与精神共生的典范:紫霄宫背倚秦岭支脉,面朝汉江支流,建筑群依山体走势错落分布,体现“山为体、水为用”的哲学,将自然景观与人文信仰完美统一。

精神世界的建构:山水哲学的具象化

明代张三丰在丹江口一带创太极拳法,其“刚柔相济”的理念被认为深受汉江与秦岭特质启发:观江水流动而悟“以柔克刚”,察山峦稳固而明“以静制动”。紫霄宫选址暗合传统风水“四象”格局(左水右山,前低后高),是中国传统建筑“法天象地”的经典案例,其建筑与自然环境的和谐共生,成为道家“天人合一”思想的空间表达。

三、生态共振:从“江汉朝宗”到南水北调

汉江的治理史,是一部人类与山水对话的智慧录:

古代水利:顺应自然的生态工程

汉代,南阳太守召信臣将治水智慧引入汉江水系,在湑水河流域(今陕西洋县)修建“六门堰”。针对秦岭气候“春旱夏涝”的特点,工程在湑水河下游修筑石堰,设置六座可调节水门:春日开启水门,引温水灌溉耐旱的粟麦;夏季闭闸抬高水位,导凉水滋养喜湿的水稻,实现“一堰两用”的季节性轮作灌溉。其“因山势、顺水性”的设计——利用峡谷地形抬高水位,通过干支渠系将水引入丘陵梯田——成为山地水利的里程碑,唐代《通典》将其与都江堰、漳水十二渠并列为汉代三大灌区,见证了先民对秦岭水文规律的深刻理解。

当代守护:跨世纪的生态救赎

作为南水北调中线水源地,丹江口水库水源地保护成效显著:拆除112座小水电,恢复32条支流自然流态,森林覆盖率从58%提升至76%;丹江湿地成为朱鹮最重要的栖息地,其种群数量从1981年的7只增长至1万只,60%栖息于汉江中上游。每年95亿立方米北调江水,源自秦岭-大巴山的森林涵养,实现了“以山护水、以水养人”的生态循环。

文化复现:山水滋养的生活美学

汉江沿岸的端午龙舟赛,龙舟选材多取自秦岭松木,经传统工艺打造,体现地域特色;汉中“面皮”以本地谷物制皮,搭配汉江流域的辣椒调料,成为广受喜爱的地方美食;襄阳古城墙的夯土工艺,因地制宜利用当地材料,虽无明确考古证据表明特定配比,但其千年屹立,便是人与山水协作的历史见证。

四、文化升华:一条江与一个民族的命名密码

当汉江的涛声与秦岭的松声在时空深处共鸣,它们早已超越地理实体,成为文明的基因片段:

民族认同的纽带:流动的文化血脉

在客家人迁徙、“湖广填四川”等历史进程中,“汉”作为文化标识深入人心。台湾客家人的族谱中,多有源自汉江流域的记载,迁徙路线与汉江支流走向吻合。抗战时期,军民沿汉江退守秦岭腹地,留下的历史遗迹成为民族精神的象征。

文明传播的载体:通江达海的文化运河

汉代“褒斜道”借汉江支流打通秦岭,促进南北交通与文化交流;明代汉江航运兴盛,船工号子“汉调二黄”融合南北腔调,成为京剧唱腔的重要源头。利玛窦在《中国札记》中对汉江的记载,印证了其作为“文明运河”的历史地位。

宇宙观的地理隐喻:阴阳之道的自然显化

秦岭与汉江的地理特质,常被赋予哲学内涵:秦岭的刚健与汉江的柔顺,暗合《周易》“阴阳相生”之道。丹江口太极峡等地的自然景观,因河道与山体的特殊走向,形成类似太极图的地貌,成为中华文明宇宙观的地理注脚。

结语:在腹心地带看见文明的根

站在秦岭主峰太白山俯瞰,汉江如银线穿系南北,将八百里秦川的麦浪与江汉平原的稻香编织成锦。从史前稻粟混作到南水北调,从河流名称到民族符号,汉江与秦岭的共生,始终印证着一个真理:文明的根系,深植于山水的默契之中。秦岭以坚硬的花岗岩守护水源,汉江以清澈的流水滋养大地,而“汉”字,就在这刚柔相济的千年对话中,生长为一个民族的精神标识。(文/党双忍)

正如《水经注》所言:“江汉朝宗于海,而文明肇始于斯。”在秦岭与汉江的腹心地带,文明的故事,永远在流

2025年5月9日于磨香斋。