秦岭与洮河:西倾山畔的文明纽带

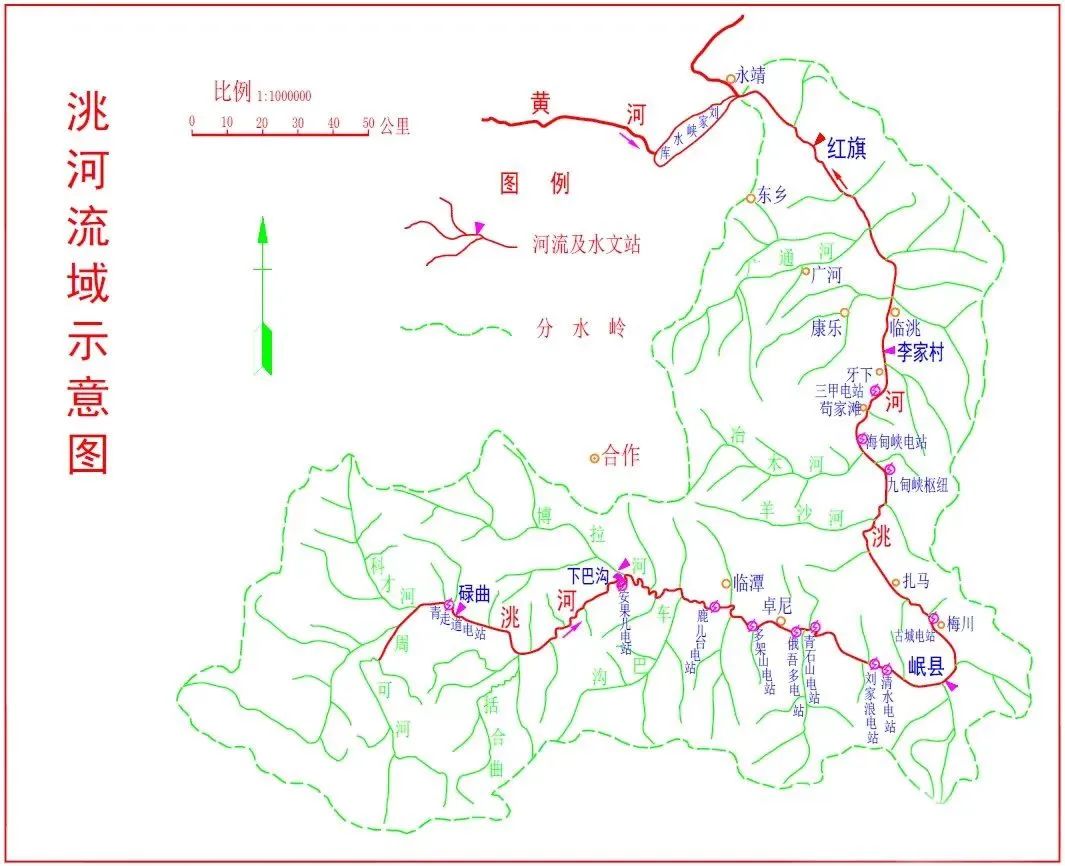

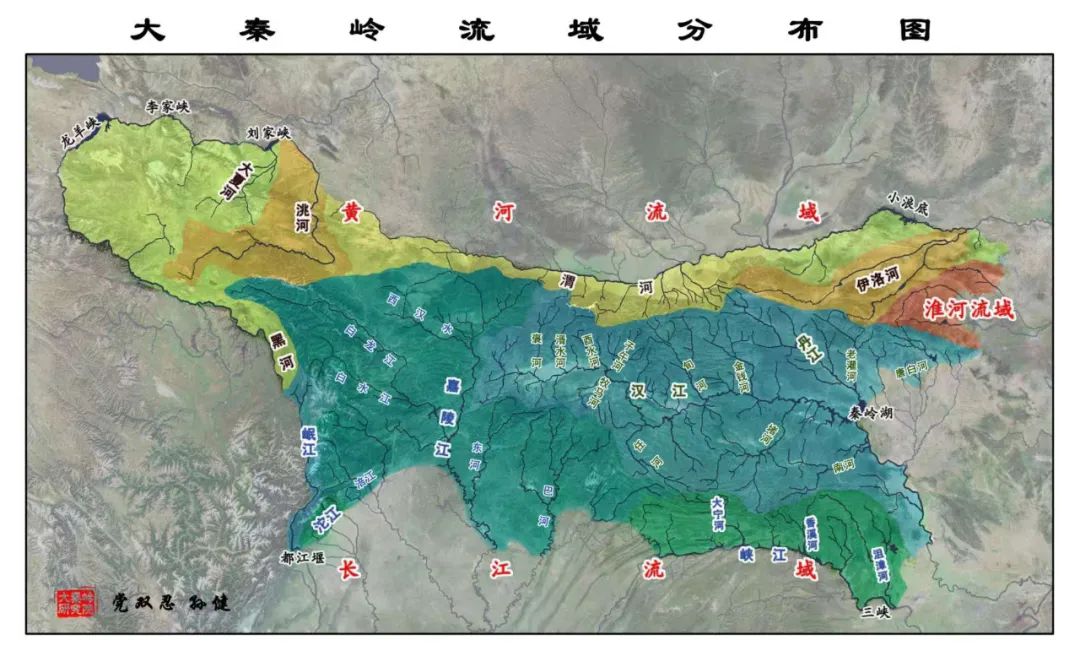

在大秦岭的西北褶皱里,洮河以“一河连两域”的独特姿态,成为秦岭文明与黄河文明的隐秘纽带。这条全长673公里的黄河上游重要支流(流域面积2.55万平方公里),发轫于西倾山北麓(北纬34°05′,东经103°20′,海拔3560米),与南麓的白龙江(嘉陵江西源头)以西倾山、迭山为分水岭,形成“一山分两河,双脉润华夏”的地理奇观。当洮河的雪域之水穿越陇中黄土高原,与秦岭西端的地质基因交织,一幅自然馈赠与人类创造共生的文明画卷徐徐展开。

一、地理基因:西倾山的南北分水传奇

洮河的源头秘境,藏在秦岭造山带西延部分的地质褶皱中:

秦岭的西北水脉

西倾山(主峰哲合拉布肖4510米)作为秦岭西延,北麓发育洮河,南麓孕育嘉陵江西源白龙江。洮河源头的冰川融水(占水源18%)与高寒草甸(覆盖率70%)涵养的降水,经前震旦纪变质岩山体过滤,形成年均径流量28.7亿立方米的清澈水系(含沙量8.5吨/立方米,为黄河干流1/4),成为陇中干旱区的“生命脐带”。

迭山分水的生态辩证法

迭山主峰错美峰(4920米)作为天然分水岭,北坡(洮河流域)年均温6℃、降水500毫米,发育云杉、冷杉针叶林;南坡(白龙江流域)年均温12℃、降水800毫米,形成针阔混交林。这种南北差异在动物分布上形成“镜像”——洮河流域的岩羊(北方物种)与白龙江流域的大熊猫(南方物种)隔山而居,共同构成生物多样性的立体图谱。

黄土高原的绿洲密码

洮河自青藏高原向西北蜿蜒而下,在黄土高原与青藏高原过渡地带切割出深达500米的“V”型峡谷。其流经区域广泛,携带的秦岭变质岩泥沙富含钾、磷等元素,在下游适宜地区形成了肥沃的沉积层。洮河流域年均降水量仅约400毫米,通过水利工程的有效灌溉,洮河沿岸的定西等地成为西北重要的农业产区,实现了“旱塬变绿洲”的生态与经济转变,滋养出多个万亩良田的冲积平原。

二、文明印记:洮河流域的时空叙事

洮河的流淌史,是一部“依秦岭之水,拓黄土之疆”的开拓史诗:

史前文明的西北曙光

距今3000年的辛店文化(甘肃临洮)在洮河两岸留下独特印记。辛店遗址出土的夹砂陶鬲(饰以太阳纹与鹿纹),反映游牧文明与农耕文明的早期融合;青铜戈(刃部含秦岭铜矿成分)的发现,证明先民已通过西倾山通道,将秦岭的冶铜技术引入陇中。更值得关注的是,遗址房址的半地穴式布局(门道朝东南秦岭方向),与秦岭北麓仰韶文化遗址遥相呼应,见证早期文明的地理依赖性。

临洮:陇中文明的核心舞台

临洮(古狄道)作为洮河流域的文明重镇,承载着马家窑文化的辉煌。距今5000年的马家窑遗址出土的彩陶瓮,其旋纹图案兼具秦岭仰韶文化的写实风格与青藏高原游牧文化的抽象符号,成为“南北文明缝合带”的艺术实证。宋代《太平寰宇记》记载的“狄道粟”,正是洮河冲积平原孕育的耐旱作物,曾作为“贡米”供养中原王朝。

丝绸之路的水脉驿站

洮河中游的“唐蕃古道”重镇——临洮,是丝绸之路上“茶马互市”的关键节点。考古发现,唐代陶片上的骆驼纹(西域元素)与羚牛纹(秦岭元素)并存,印证了“秦岭茶叶换青藏高原马匹”的文明交换。明代“洮州卫屯田”沿洮河修建的万亩梯田,使陇中成为“西北粮仓”,其“凿山为田,引洮为脉”的开拓精神,至今仍镌刻在陇剧“陇东道情”的苍凉唱腔中。

三、生态共振:从旱作奇迹到现代绿洲

洮河的治理史,是秦岭“山水林田湖草”智慧在干旱区的创新实践:

古代水利的陇中范式

宋代“陇右屯田”开创“梯田-水窖-涝池”三位一体的旱作体系:沿洮河20°以下坡地修筑水平梯田(单块面积达50亩),利用秦岭融水的昼夜温差(日较差15℃)发展“窖水灌溉”,使粮食产量提升40%。临洮出土的宋代陶制灌溉管道(直径15厘米),证明当时已掌握“地下导水”技术,比欧洲同类设施早300年,成为古代旱作农业的“陇中范本”。

刘家峡水库:黄洮交汇的世纪工程

洮河在永靖县汇入黄河干流,成就了西北高原的“人工天池”——刘家峡水库(总库容57亿立方米)。这座中国首座百万千瓦级水电站,通过“一库纳三河”(黄河、洮河、大夏河)的格局,将洮河年均65%的径流量(34亿立方米)转化为陇中平原的灌溉水源,使200万亩旱田变为良田。库区“黄洮交汇”的“二龙戏珠”奇观(洮河浑黄与黄河清澈的分界带),不仅是地质侵蚀的天然实验室,更成为中华文明“刚柔相济”的生态隐喻。

当代生态的系统修复

针对历史上的水土流失,洮河流域实施态修复工程:在源头建立洮河国家级自然保护区,修复退化草场65万亩,使洮河含沙量降至5.8吨/立方米;在中游推广“梯田+淤地坝”模式,建设生态坝,拦截泥沙的同时形成湿地,吸引黑颈鹤(青藏高原物种)与金雕(秦岭物种)在此共栖,2024年监测到首个金雕繁殖巢穴,标志着南北物种跨域共生的生态奇迹。

四、文化升华:洮河与秦岭的精神共生

洮河对中华文明的终极馈赠,在于将秦岭的地理基因转化为开拓精神的象征:

西北拓殖的水脉精神

洮河先民以“人定胜天”的勇气,在创造生存奇迹。这种精神在明代“洮州卫屯田”达到巅峰——20万军民沿洮河修建的梯田网络,使陇中成为“西北粮仓”,其“向山要地、向水要粮”的坚韧,与秦人“筚路蓝缕”的创业史一脉相承,凝练成陇文化的核心基因。洮河沿岸的“花儿”民歌,以“秦岭的高亢入云,洮河的苍凉致远”为特色,唱诵着人与自然的共生智慧。

山水审美的哲学具象

洮河与秦岭的“刚柔相济”,在陇中文化中具象为“山魂水魄”的精神图腾。洮砚(中国四大名砚之一)以洮河绿石为材,石质“温润如肌肤,坚劲若风骨”,恰是秦岭的刚硬与洮河的柔美的物质化身。其雕刻的“双鹤朝阳”图案,暗合《周易》“水火既济”的哲学意象,成为“山河共生”的文化符号。

当代的生态与文化共生

临洮“洮河生态画廊”沿河道建设绿道,串联辛店文化遗址、马家窑彩陶博物馆与岳麓山道教宫观,使古老文明在现代生态保护中焕发新生。2025年开通的“兰渝高铁”洮河段,以32座隧道穿越秦岭余脉,将黄河文明与长江文明的时空距离压缩至4小时,续写着洮河作为“文明通道”的千年使命。数字孪生技术的应用,让洮河的水质监测与生态调度获得现代赋能,古老的治水智慧在数字时代绽放新光。

结语:在黄洮交汇中看见文明的韧性

站在刘家峡水库的观景台,洮河与黄河在眼前交汇,远处西倾山的雪顶与陇中梯田的曲线相映成趣。这条发源于秦岭的河流,用雪域的纯净滋养了干旱的黄土高原,用开拓的勇气创造了旱作农业的奇迹,用生态的智慧守护了多样的物种。它告诉我们:中华文明的韧性,在于能在地理的严苛中寻找生机,在文化的差异中谋求共生,在自然的馈赠中创造永恒。洮河

与秦岭的故事,是一部关于生存与开拓的史诗,一曲自然与人文的共生赞歌。当洮河水穿越千年,至今仍在西倾山与黄土高原之间流淌,它所承载的,不仅是地理分界与连接,更是一个民族面对挑战时永不褪色的智慧与勇气。

这,或许就是洮河给予我们最珍贵的启示——文明的伟大,始于对山水的敬畏,成于对开拓的执着,终于对共生的坚守。(文/党双忍)

2025年5月8日于磨香斋。