秦岭与渭河:文明原乡的山水辩证法

人与自然合著历史。秦岭是中华民族的祖脉,黄帝陵是中华民族的祖陵。祖脉与祖陵在渭河相遇,一南一北,相映生辉。

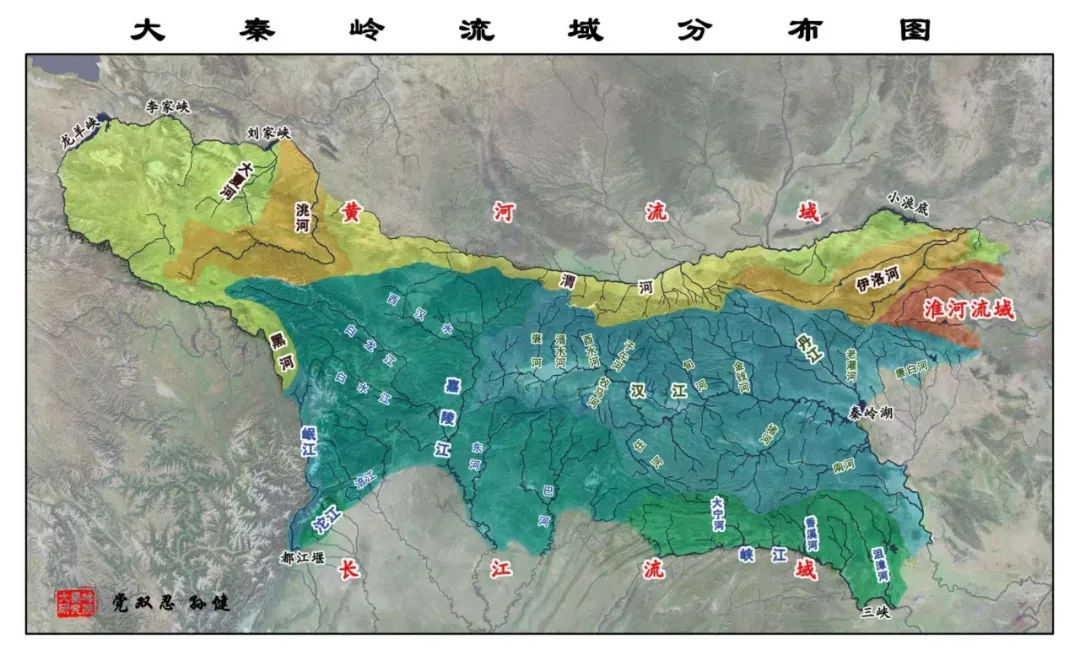

在中国地理的中央褶皱里,渭河从秦岭鸟鼠山奔涌而出,以818公里的流程(流域面积13.4万平方公里)成为黄河第一大支流。这条“左手牵着大秦岭、右挽着黄土高原”的河流,用秦岭北麓的清澈活水(左岸)与黄土高原的浑厚泥沙(右岸),在关中平原书写了中华文明最原初的华丽篇章——这里是华胥氏孕育华夏族群的伊甸园,是《周易》哲学诞生的智慧源头,是儒释道三教交融的精神原乡,也是“华夏”之名的重要溯源地。

一、地理基因:秦岭北麓的双向滋养

渭河的源头鸟鼠山,作为秦岭延伸变质岩山体,构建了“一河纳两山”的独特水文系统:

左岸清流:秦岭的生命馈赠

清姜河、石头河、黑河、涝河、沣河、灞河等左岸支流源自秦岭北麓的花岗岩裂隙,经太白山、冰晶顶等主峰的冰川融水(占水源15%)与针阔混交林(60%以上覆盖率)层层过滤,形成清澈径流,携带秦岭丰富的矿物质(如钙、镁离子)滋养关中平原。海拔1000 - 2000米的中山地带,油松、栎类森林构成天然净水屏障,使渭河枯水期流量仍保持300立方米/秒,为旱作农业提供了稳定的水源。

右岸浊流:黄土高原的肥力输送

千河、漆水河、泾河、洛河等右岸支流发端于黄土高原,裹挟着泥沙,将陇东、陕北的黄土沉积于关中平原,形成厚达百米的冲积层。这种“清浊交汇”的地理奇观,形成“泾渭分明”的自然景观,造就了海拔325 - 800米、年均温13℃、无霜期210天的“天府之壤”,使关中成为中国最早的小麦 - 粟作农业核心区。

秦岭北麓的垂直生态系统与黄土高原的水土流失,共同塑造了渭河“刚柔相济”的水文性格——左岸是秦岭花岗岩的“骨”,右岸是黄土高原柔软泥沙的“肉”,二者在关中平原熔铸为中华文明的“生长基质”。

二、文明印记:从石器时代到都城文明的基因链

渭河的流淌史,是一部浓缩的中华文明起源史:

史前文明的曙光初绽

距今8000年的华胥氏部落(蓝田新街遗址,灞河流域)在秦岭脚下渭河南岸繁衍生息,出土的彩陶环(饰有秦岭羚牛纹)与磨制骨器,证明人类已掌握秦岭石英岩的加工技术。华胥氏被尊为“中华民族的始祖母”,据《列子》《水经注》记载及地方传说,其活动区域在今西安蓝田县,蓝田县境内的华胥镇、华胥陵等遗迹,均与这一传说相关。华胥氏衍生出伏羲女娲、炎帝(居姜水,渭河南岸支流)、黄帝(居姬水,渭河北岸支流)族群,奠定“华夏”族称的根基,而灞河流域也因此成为华夏族群起源的重要地域。

半坡遗址(浐河东岸,仰韶文化,距今约6800 - 6300年)是典型的新石器时代聚落遗址,文化堆积层厚约4 - 5米 ,包含了从早期仰韶文化到晚期的不同阶段遗存,甚至叠压有周代及以后的文化层,体现了人类长期在此活动的连续性。其陶器、房屋基址、墓葬区等为研究母系氏族社会提供了实物证据,是黄河流域文化叠层的重要代表之一。陶器上的鱼纹(渭河渔猎)与鹿纹(秦岭狩猎),暗合《周易》“观物取象”的认知起源。

周易哲学的地理具象

渭河中游的周原,是《周易》哲学的诞生地。周文王于泾渭分明处,观秦岭四季变化(阴阳消长)、察渭河水势涨落(刚柔相济),将自然规律升华为八卦体系。周原甲骨文(H11窖藏)中,“易”字写法(上日下月)与卦象符号高度吻合,印证了“仰则观象于天,俯则观法于地”的哲学起源。

都城文明的千年积淀

从西周沣镐二京到唐代长安城,十三朝古都在秦岭北麓渭河一线分布,形成“秦岭-渭水贯都”的城市奇观。汉长安城“八水绕长安”(浐、灞、泾、渭、沣、镐、涝、潏),借秦岭北麓南高北低的地势实现自流供水;唐大明宫选址龙首原(秦岭余脉延伸),以“前有曲江池、后倚终南山”暗合《周礼》“辨方正位”的营城智慧,成为“金城千里,天府之国”的永恒象征。

三、生态共振:从郑国渠到“数字孪生”的智慧传承

渭河的治理史,是与秦岭“山水共生”智慧的集中体现:

古代水利的巅峰之作

战国时期的郑国渠,引泾河水(黄土高原泥沙水)灌溉关中旱田,利用地势落差实现自流,使万顷薄田变为“关中粮仓”,其“用浊水,灌咸卤”的淤灌技术,比西方早1000年;汉代扩建的漕渠,沿秦岭北麓开凿,将渭河水运延伸至潼关,形成“荡荡乎八川分流”的水利网络,并支撑起唐代长安百万人口的物资供给。

当代治理的系统革新

针对20世纪的水质污染与河道萎缩,启动“山水林田湖草”综合治理工程:在秦岭北麓建立水源涵养区,修复退化林,使黑河金盆水库水质常年保持Ⅱ类;在黄土高原实施退耕还林(草),大幅度降低入河泥沙。依托卫星遥感与AI建模构建的“数字孪生系统”,实时监测水文站点,成功预测并化解洪峰,减少经济损失。

生物多样性的守护实践

秦岭北麓建设生态廊道,为大熊猫、朱鹮等物种打通迁徙通道。数据显示,朱鹮种群从1981年的7只增至1万只;秦岭羚牛、金丝猴等特有物种的活动轨迹,通过红外相机网络实时追踪,构建起“山 - 河 - 生物”的立体保护网络。

四、文化升华:山河共构的精神原乡

渭河对中华文明的终极馈赠,在于构建了“根脉文化”的精神坐标系:

族群认同的源头活水

汉代以后,“渭河籍贯”成为文化正统的象征,司马迁在《史记》中以“夫作事者必于东南,收功实者常于西北”,概括渭河文明的开拓性;唐代“关中本位”政策,将渭河平原视为帝国的精神原点。而“华夏”之“华”,与华山密切相关。华山古称“太华”“西岳”,其险峻挺拔,被视为天地正气的象征。华山周边的仰韶文化遗址,以及传说中黄帝“会盟诸侯于华山”、女娲“抟土造人”等故事,将华山与华夏族群的起源紧密相连,华山之名也成为“中华”“华夏”的文化符号与精神图腾。

三教融合的时空舞台

秦岭终南山,集道教“七十二福地”(楼观台老子讲经处)、佛教六大宗派祖庭(如大慈恩寺、香积寺)、儒家“关学”发源地(张载“为天地立心”)于一体,形成“一山容三教”的文化奇观。这种融合在“关中八景”中具象化——“草堂烟雾”(佛教)、“楼观台月”(道教)、“灞柳风雪”(儒家折柳文化),共同构成中华文明的精神图谱。

艺术与哲学的地理隐喻

仓颉在洛水造字,甲骨文、金文、小篆在渭水成熟,秦始皇以渭河平原为中心统一文字。更深刻的是,渭河与秦岭的“刚柔相济”,成为《周易》“阴阳相生”、老子“上善若水”、张载“气本论”的自然注脚,塑造了中华文明“天人合一”的核心哲学。

结语:在渭河平原看见文明的根系

站在秦岭俯瞰,渭河如一条金色巨龙,将秦岭的青翠与黄土高原的厚重熔铸为一体。从华胥氏的远古传说到半坡遗址的先民聚落,从《周易》八卦的哲学思辨到十三朝古都的辉煌,从“华夏”之名的溯源到三教文化的交融,渭河与秦岭的故事印证:文明根系深植于山水的交互滋养——秦岭以花岗岩的坚硬守护水源,渭河以泥沙的厚重积淀沃土,二者共同孕育了“允执厥中”的中华文明。

这,就是秦岭与渭河的终极启示:当一条河成为哲学的源头、都城的血脉、族群的根脉,它便超越了地理的存在,成为一个民族精神原乡的永恒象征。正如《周易》所言:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”,渭河与秦岭共生,正是这种“天人合一”智慧的终极注解。

2025年5月8日于磨香斋。