秦岭与洛河:山河共铸的文明基因库

秦岭如脊梁挺立于华夏腹心,洛河似血脉奔涌于秦岭东段,二者以“山为骨、河为脉”的共生关系,在1.88万平方公里的流域内,书写着自然演化与文明演进的双重史诗。从5300年前双槐树遗址的北斗九星布局,到当代生态保护修复的智能监测系统,这条全流域在秦岭的黄河一级支流,始终是中华文明的地理密码与文化基因。

一、地理脉络:秦岭东段的生命动脉与地质档案

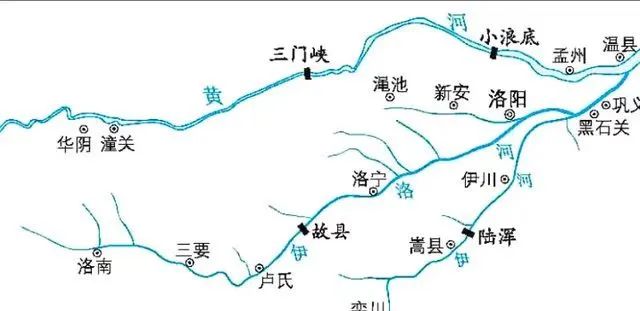

洛河发源于秦岭草链岭东岭侧的洛南县箭杆岭,以467公里的奔涌之势,串联起“高山-峡谷-平原”三级地理单元:洛河源头在海拔2645米的冰川遗迹间穿行,第四纪冰期形成的“品”字形石瓮构造(深达80米),如天然地质实验室般保存着冰碛物演化记录;中游在洛宁盆地切割出百米厚的黄土层,古土壤与黄土交替沉积的剖面,默默记载着30万年间的气候变迁;下游于巩义神堤山汇入黄河,形成3200平方公里的伊洛河冲积平原,其年径流量34亿立方米的丰沛水源,滋养着流域内3000余种高等植物、400余种脊椎动物,成为南北生物区系的天然走廊——林麝在冷杉林觅食,天鹅于湿地越冬,116种国家重点保护物种在此达成生态共生。

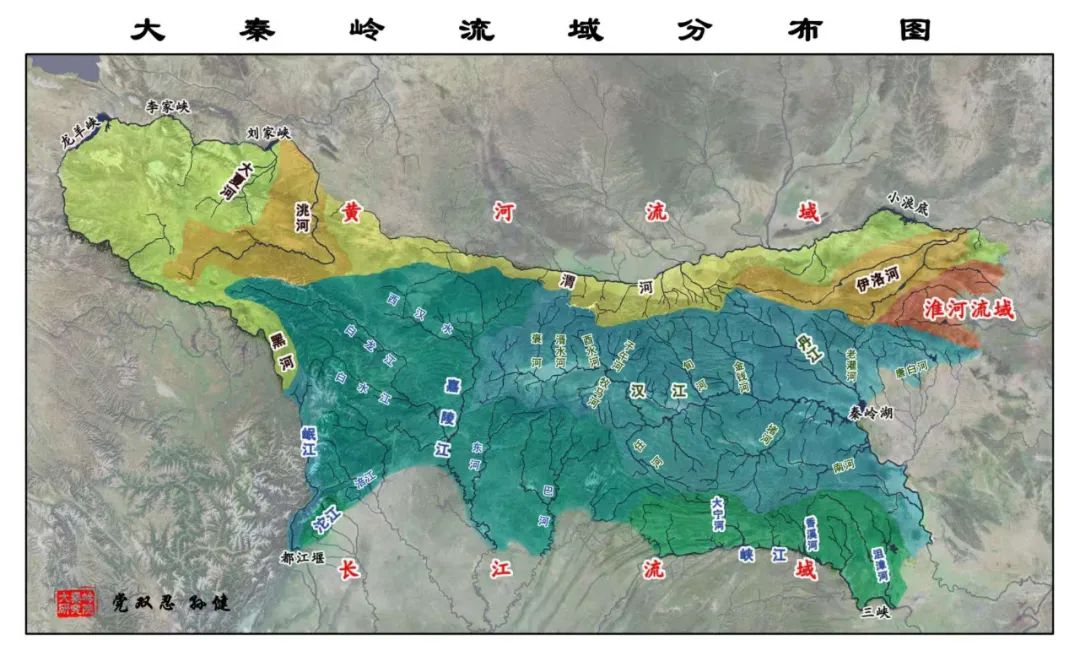

秦岭的“中央水塔”功能在此具象化为洛河的水源网络:经草链岭、莽岭的涵养林过滤后生成高质量的洛河水源头;熊耳山、伏牛山的次生林形成天然海绵,将年降水量的40%转化为地下径流,保障了西安、洛阳等城市的水源稳定。这种“高山冰川-中山森林-低山农田”的垂直生态系统,让洛河流域成为典型的生物基因库。

二、文明曙光:河洛古国的创世密码

巩义双槐树遗址的发掘,为中华文明起源掀开新篇。这座5300年前的“河洛古国”,以三重环壕构建起早期城市雏形:内壕发现的北斗九星遗迹(九个陶罐按天文方位排列),与《河图》“天一生水”的数理模型吻合,印证先民“观象授时”的宇宙观;中心居址出土的野猪獠牙蚕雕,与青台遗址的丝绸残痕相互佐证,将黄河流域养蚕缫丝史推进至仰韶文化中期,比嫘祖时代早1000余年,揭示了秦岭野蚕驯化与洛河平原桑树种植的文明创造性转化。

二里头遗址的青铜爵与偃师商城的宫殿基址,标志着“天下之中”的国家形态诞生。夏商周三代定都洛河流域,绝非偶然——洛河冲积扇的黄土层富含钙、钾等矿物,其“自我加肥”特性使粟作农业在此形成稳定产区,碳化粟粒的碳十四测定显示,先民已掌握洪水周期淤灌技术,将自然威胁转化为农耕优势。这种“顺天时、量地利”的生存智慧,正是河洛文化“天人合一”哲学的源头。

三、治水智慧:从大禹导洛到生态修复的千年对话

洛河的治理史,是一部人类与自然的博弈共生录。史前先民在河道拐弯处修建“鱼嘴坝”,既减缓水势又便利捕鱼;隋唐洛阳城的“三渠环流”系统,通过地下陶管网络实现“引洛灌城”,使宫苑积水经天津桥排入黄河,创造了“水在城中、城在水中”的防洪典范。宋代“堰洛通漕”工程首次尝试人工改道,虽促进漕运却导致河道淤塞,为当代生态修复提供了反向镜鉴——拆除34座小水电、重建42个牛轭湖生物岛,使洛宁段植被覆盖度从47%提升至82%,中华秋沙鸭等绝迹30年的物种重返栖息地。

现代科技为古老智慧注入新动能:投资52.11亿元的秦岭东段生态修复工程,运用卫星遥感监测水土流失,结合“分洪淤灌”古法,使水库洪峰削减率达78%;洛河水源地司法保护基地首创“碳汇赔偿”机制,将破坏生态的经济赔偿转化为林地补种,3年间修复尾矿库植被2.3万亩。这种“师法自然”的治理理念,让洛河年输沙量从1.08亿吨降至0.6亿吨,实现了“水患”向“水利”的根本转变。

四、文化基因:流动的文明存储器

洛河的每一朵浪花都闪烁着文化基因:偃师商城青铜斝的云雷纹,传承着二里头陶器符号;龙门石窟卢舍那大佛的微垂眼睑,融合犍陀罗造像与中原审美;甚至豫西方言中的“中”字发音,都与甲骨文“仲”字(象征天地之中)音义同源。双槐树遗址出土的折腹鼎、背壶等器物,兼具大汶口文化的彩陶纹与屈家岭文化的蛋壳陶技艺,证明河洛地区在5000年前已是文明融合的十字路口,这种开放性在“河洛郎”南迁中达至巅峰——明清时期百万中原人经洛河入江淮、下南洋,将河洛方言、祭祀习俗与农耕技术播撒至闽粤台及海外,形成“根在河洛”的文化认同。

当代洛河流域正上演着传统与现代的奇妙共振:洛阳音乐小镇的露天剧场,编钟古乐与电子合成器协奏《洛水吟》;洛源镇“溪乐谷”用冰川融水制作的洋芋糍粑,成为国家地理标志产品;郑州“河洛书院”开发的《河图》数字绘本,让3000年前的哲学符号在元宇宙中重生。这些实践证明,文化基因的传承不是简单的复刻,而是如洛河之水般,在流动中不断吸纳新的养分。

五、未来图景:生态与文明的永续交响

站在孟津黄河湿地远眺,8座跨洛河大桥勾勒出古今对话的天际线:凌波大桥的隋唐斗拱造型与新街大桥的智能监测系统交相辉映,东环路跨洛河桥的碳纤维桥墩植入传感器,实时采集水流、气温数据,为千年河道装上“智慧大脑”。在双槐树遗址保护区,考古学家运用三维建模技术,复原5300年前的北斗祭天场景,与周边的生态稻田形成“活态考古”展示区——春耕时节,村民按古法播种粟米,田埂上的陶制北斗七星灯,照亮着文明起源的当代诠释。

更深远的变革发生于生态与经济的融合:洛宁“玫瑰小镇”将3000亩花田规划为大地艺术区,花期无人机编队表演《洛书》九宫阵,带动文旅收入连年增;栾川“林麝谷”建立秦岭珍稀动物基因库,通过生态补偿机制,使周边12个村落放弃矿产开发,转而发展生物制药与康养产业。这些实践印证着一个真理:当秦岭的绿意与洛河的清波成为发展的底色,文明才能真正实现“永续”。

结语:在山河共生中读懂中国

从双槐树遗址的丝绸残痕到现代碳汇林的电子芯片,从大禹治水的传说到生态司法的创新,秦岭与洛河始终在书写同一个主题——人类文明的存续,从来都是顺应自然规律的创造性实践。当我们凝视洛河冲积扇上的层层黄土,触摸秦岭峭壁上的冰川擦痕,会突然明白:中华文明的韧性,正源于对“山水人文共同体”的深刻认知——尊重自然的馈赠,善用地理的禀赋,在顺应中创新,在共生中传承。这或许就是秦岭与洛河,这对“山河双璧”,留给当代中国最珍贵的启示。(文/党双忍)

2025年5月7日于磨香斋。