陕西,中国人的文史公园

在中华文明的版图上,陕西是每个中国人心中的文史公园。这里的每一寸土地都浸润着民族的集体记忆:秦岭的云雾里飘荡着华夏始祖的传说,黄河的涛声中回响着周秦汉唐的华章,碑林的石碑上镌刻着汉字的基因,雁塔的风铃里萦绕着文明交融的清音。当我们踏上这片土地,触摸的不仅是历史的肌理,更是作为中国人的精神根系——它是我们回望祖先的起点,是建构民族认同的基石,是走向未来时随身携带的文化密码。

一、山河经纬:刻在基因里的文明胎记

(一)秦岭:每个中国人的精神龙脉

秦岭的主峰太白山巅,积雪消融后汇成溪流,滋养着南北两侧的土地。北麓的蓝田公王岭,163万年前蓝田猿人留下的石核,是祖先在这片土地上叩击文明的第一声。那些被岁月磨出刃口的石器,仿佛仍带着远古人类的体温,在博物馆的展柜里诉说着:这片土地,是中华民族最早的生存实验室。

6000年前的半坡聚落,46座房屋围成的同心圆,如同最早的“中国”雏形。陶盆上的鱼纹彩陶,线条简练却充满生命力,至今仍出现在中小学课本里。当孩子们第一次临摹这些图案时,指尖划过的不仅是纸面,更是中华文明对“美”的最初表达——原来我们的祖先,早已在实用器皿上镌刻下对生活的热爱。

秦岭腹地的汉中龙岗寺,长江文明北上的稻壳印记与黄河流域的粟粒在此相遇。考古学家在红烧土中发现的碳化谷物,让“南米北面”的饮食传统有了实物佐证。这种地理造就的饮食基因,如同一条无形的纽带,将南方的灵秀与北方的厚重,悄然编织进每个中国人的味觉记忆。

更震撼的是石峁遗址:4300年前的石砌城垣上,“日”“帝”刻符与良渚玉琮的神徽遥相呼应。站在皇城台的玉礼器幕墙前,指尖触碰嵌入石墙的玉戈,冰凉的玉石表面仿佛传来先民的低语。这些被精心雕琢的玉器,不再是简单的工具或装饰,而是中华民族“以玉载德”的精神象征——从史前的玉琮到明清的玉佩,“君子比德于玉”的理念,始终流淌在民族的血脉中。

(二)河岳交响:双河文明孕育的民族性格

黄河与长江在陕西的流域,是中国人“刚柔并济”性格的地理注脚。渭河流域的杨官寨遗址,仰韶先民在彩陶上绘制的旋纹,如同黄河的九曲回肠,孕育了“天人合一”的哲学。那些彩陶上的图案,既是对自然的模仿,更是对宇宙秩序的探索——原来我们的祖先,早已在日用器物上,写下对世界的认知。

无定河畔的统万城,赫连勃勃“蒸土为城”的坚硬城垣,历经1600年风雨仍巍然屹立。夯土中闪烁的碳酸钙结晶,仿佛是岁月锻造的勋章,诉说着游牧民族与农耕文明的激烈碰撞。这种“宁折不弯”的气节,不仅留在史书里,更化作陕北高原上的信天游,在沟壑间久久回荡。

汉江流域的秦岭栈道,无数个栈孔镶嵌在悬崖峭壁间。千年前,先民们用“火焚水激”之法开凿古道,让天堑变通途。李白“蜀道难,难于上青天”的感叹,最终化作“愚公移山”的民族寓言——在陕西的山河间,每一道峡谷、每一座险峰,都在诉说着中国人“逢山开路、遇水架桥”的坚韧。

当我们吟诵“关关雎鸠,在河之洲”,眼前浮现的是渭河畔的草木丰茂;当我们高唱“大风起兮云飞扬”,心中激荡的是黄河岸边的豪迈气概。陕西的山河,早已不是客观的地理存在,而是每个中国人精神世界的原乡,是我们理解自身性格的密码本。

二、王朝年轮:中国人的制度文明课堂

(一)周:在钟鼎彝器中学会“礼”与“德”

岐山脚下的周原,是中国人“礼仪之邦”的启蒙课堂。西周金文中的“德”字,从“彳”(道路)从“心”,仿佛在告诉我们:德行,是走在正确道路上的初心。裘卫四器的土地契约铭文,记录着3000年前的诚信精神——原来早在西周,我们的祖先就懂得用文字契约规范社会行为,“诚信为本”的理念,早已刻进民族的基因。

丰镐遗址的车马坑中,驾二、驾四的车马组合有序排列,车舆上的青铜銮铃至今仍能发出清越之声。这些车马不是简单的交通工具,而是《周礼》“辨等列、明贵贱”的实物教材。天子驾四、诸侯驾三、大夫驾二,层层递进的规制,让“没有规矩不成方圆”的道理,从3000年前的车马坑,一直延续到今天的社会秩序中。

虢季子白盘的铭文,“不愆于伐,以启四方”的记载,诉说着中国人“止戈为武”的战争哲学。原来我们的祖先,既懂得用武力捍卫家园,更懂得战争的终极目的是为了和平。这种智慧,至今仍体现在中国“以和为贵”的外交政策中。

(二)秦:在秦砖汉瓦中读懂“法”与“合”

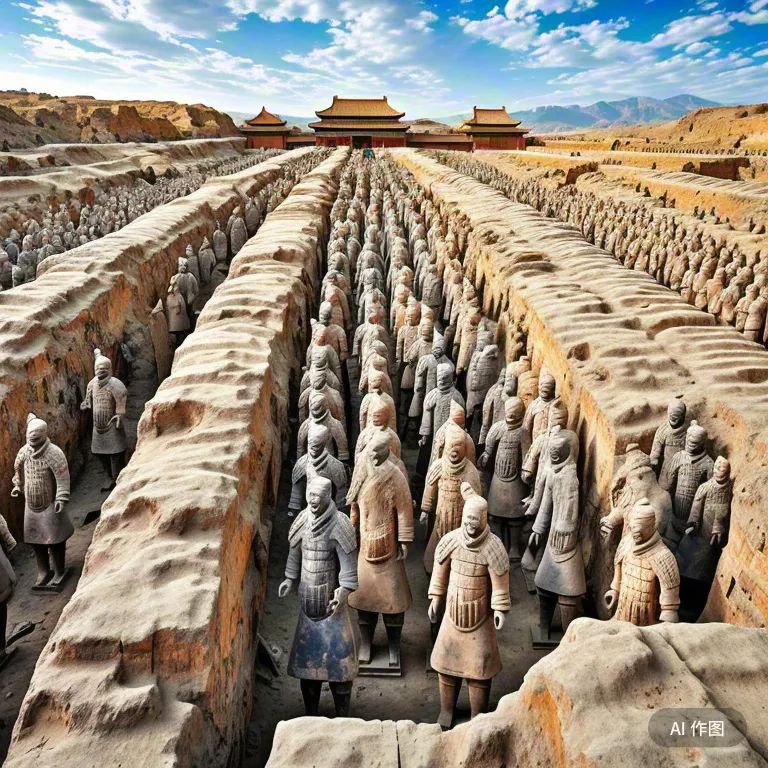

咸阳塬上的秦咸阳宫遗址,青铜诏版上的“明壹之”,是中国人“标准化”思维的源头。兵马俑坑中,每尊陶俑的甲片数量、发髻位置都严格遵循军阶制度,秦代“物勒工名”的质量追溯制度,让每个工匠都对自己的作品负责。这种“严谨”与“责任”,至今仍是中国制造业的重要精神。

秦直道的“高速公路”遗迹,700公里的笔直路基,不仅是交通的奇迹,更是中国人“集中力量办大事”的最早实践。当我们在现代公路上行驶时,或许不会想到,2000多年前的秦人,就已经用智慧和汗水,铺就了连接南北的交通大动脉。

西安碑林的秦代小篆《峄山碑》,圆润规整的字体,是“书同文”对民族共同体的塑造。它让说不同方言的中国人,通过同一套文字系统彼此理解,这种“多元一体”的智慧,从秦代延续到今天,成为中华民族凝聚力的核心密码。

(三)汉唐:在长安风月中感受“开放”与“包容”

汉长安城遗址的未央宫前殿,曾见证张骞带着使命感踏上西域征途。他带回的不仅是葡萄种子,更是“凿空西域”的开拓精神。那些沿着丝绸之路而来的胡商、僧人、使节,让长安成为世界文明的十字路口。

唐代长安的西市遗址,“波斯邸”的遗迹与“胡姬酒肆”的想象,让我们看到一个民族如何以“天下大同”的胸怀接纳万国来客。大慈恩寺的大雁塔,玄奘取经归来的故事,早已超越宗教范畴,成为中国人“求知若渴”的象征。他在《大唐西域记》中记录的138个国家,展现的是中华民族对世界的好奇与尊重。

当我们在陕西历史博物馆看到唐代三彩骆驼俑,骆驼背上的波斯商人与中国乐手共舞,便会明白:中国人的包容,不是退让,而是自信。这种自信,让佛教在中国化过程中诞生了禅宗,让景教在长安留下双语石碑,让丝绸之路成为文明互鉴的典范。

三、精神根系:每个中国人的文化基因库

(一)文字:刻在骨血里的文化密码

白水县仓颉庙的古柏下,“仓颉造字”的传说或许只是文明记忆的投射,但半坡遗址的刻符、周原的金文、碑林的石经,却实实在在构成了汉字的成长史。每个中国人学写的第一个汉字“人”,在甲骨文里是侧立的人形,在金文中变得庄重,在楷书里挺直脊梁——这不仅是字形的演变,更是中国人对“人”的理解:从独立的个体,到“仁”(二人相偶)的社会关系,再到“天地人”三才的宇宙观。

《毛公鼎》的499字铭文,是西周政治的“活字典”;《开成石经》的65万字,是唐代人对经典的守护。当我们在键盘上敲击汉字时,每个字符的背后,都有陕西土地上的先民在陶片上、甲骨上、青铜器上的千年探索。汉字,是每个中国人与祖先对话的密码,而陕西,是这个密码的发源地。

(二)思想:流淌在血脉中的精神长河

楼观台的“道可道”,终南山的“天人合一”,让中国人懂得“顺其自然”的智慧;大慈恩寺的“色即是空”,法门寺的“八重宝函”,让中国人学会“包容圆融”的境界;孔庙的“仁义礼智信”,让中国人坚守“修身齐家治国平天下”的担当。三教合流的陕西,教会我们:真正的文化自信,是像秦岭接纳南北植被一样,接纳多元思想,在交融中形成独特的精神体系。

当我们在生活中践行“己所不欲,勿施于人”,在困境中默念“祸兮福之所倚”,在迷茫时寻求“明心见性”,这些源自陕西的思想,早已成为中国人处理人生问题的“文化工具箱”,是我们面对世界的精神底气。

四、史笔千秋:每个中国人的集体记忆簿

(一)司马迁:在屈辱中为民族立传

韩城司马迁祠的99级台阶,是太史公“究天人之际”的精神阶梯。他在《史记》中为陈涉立“世家”,为游侠写“列传”,告诉我们:历史,不仅是帝王将相的家谱,更是“人”的故事。每个中国人耳熟能详的“鸿门宴”“卧薪尝胆”“完璧归赵”,都源自这部“史家之绝唱”——它让我们知道自己从哪里来,哪些品质值得传承。

当我们在中学课本里读到“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,当我们在人生低谷时想起司马迁“隐忍苟活”完成巨著的故事,便会明白:中华民族的坚韧,早已写进史书,刻在每个中国人的骨子里,成为我们面对困境的精神力量。

(二)典籍与实物:永不褪色的集体记忆

西安碑林的《大秦景教碑》,叙利亚文与汉文的并刻,是中国人“文明互鉴”的见证;敦煌藏经洞的《金刚经》刻本,扉页的“祗树给孤独园”版画,与大雁塔的玄奘像遥相呼应,诉说着佛教中国化的历程。这些典籍与实物,不仅是博物馆里的展品,更是每个中国人文化认同的拼图——缺少了它们,我们便无法完整讲述自己的故事。

五、古今交响:陕西文史的当代回响

(一)科技赋能:让祖先的智慧照进现实

秦始皇陵的修复师用3D打印技术复原陶俑,让两千年前的军士“复活”在数字屏幕上。当孩子们通过VR眼镜看到兵马俑身上的彩绘如何历经千年依然鲜艳,历史不再是课本上的铅字,而是触手可及的鲜活存在。

周原遗址的“元宇宙”体验,让我们亲手触摸西周青铜器的铸造流程。虚拟的铜液在陶范中流淌,冷却后打碎陶范,一件精美的青铜器就此诞生。这种科技赋能的体验,让三千年前的工匠精神,在数字时代重新焕发生机。

大雁塔的光影秀,千架无人机组成玄奘取经的队列,激光在塔身投射《大唐西域记》片段。当00后在抖音上拍摄兵马俑的“表情包”,当留学生在海外用VR“游览”碑林,陕西的文史遗产,正在成为连接不同代际、不同地域中国人的文化纽带。

(二)空间再造:把历史变成可触摸的生活

大明宫国家遗址公园的“微缩长安”,让我们“参与”唐代早朝。佩戴体感设备,仿佛能感受到含元殿上的庄严肃穆,听到“万国衣冠拜冕旒”的山呼海啸。

韩城的“史记主题街区”,商铺招牌用汉隶书写,店小二身着汉服,顾客可体验“投壶”“射礼”。当人们在游戏中感受汉代风雅,历史不再是遥远的过去,而是融入现代生活的鲜活文化。

秦岭脚下的“周文化夏令营”,孩子们穿上汉服行冠礼,用毛笔书写金文中的“孝”字。这些仪式感满满的活动,让传统文化不再是博物馆里的展品,而是流淌在年轻人血液中的文化基因。

(三)精神传承:做行走的文化传承人

在西北大学的中亚考古队,队员们带着《史记·大宛列传》踏上丝路,用现代科技印证古代记载。他们的探索,让张骞的故事不再是史书中的寥寥数语,而是连接古今、沟通中外的文化桥梁。

在宝鸡的非遗工坊,剪纸艺人将张骞出使的故事融入作品。那些色彩鲜艳、线条细腻的剪纸,不仅是传统技艺的展现,更是让世界读懂中国的文化名片。

每年清明,黄帝陵的祭典现场,全球华人共祭人文始祖。钟声响起,香烟缭绕,人们用最庄重的仪式,表达对祖先的敬仰和对民族认同的坚守。这些行动告诉我们:守护陕西的文史遗产,不是少数人的责任,而是每个中国人的使命。

结语:陕西,中国人的精神原乡

站在华山之巅俯瞰三秦大地,我们看见的不仅是地理的壮美,更是文明的奇迹:这里有人类最早的用火痕迹,有最早的城市雏形,有影响世界的制度创新,有泽被后世的思想体系。陕西,是中国人的文史公园,因为这里的每一处遗址、每一件文物、每一则传说,都在诉说着我们从何而来,又将走向何方。

当晨钟在大雁塔敲响,当秦腔在黄土高原回荡,当我们在兵马俑前为祖先的智慧惊叹,在碑林前为汉字的魅力折服,便会懂得:陕西的文史遗产,早已融入每个中国人的血脉。它是我们面对世界时的文化底气,是我们遭遇困境时的精神慰藉,是我们走向未来时的力量源泉。

陕西,中国人的文史公园,永远敞开大门——等待每个游子归来,触摸文明的根脉,汲取前行的力量。因为在这里,我们既能看见历史的辉煌,又能看见,作为中国人,我们共同的精神家园,永远生机勃勃,永远热泪盈眶。(文/党双忍)

2025年4月30日于磨香斋。