21世纪中国秦岭观:从“分”之界到“合”之脉

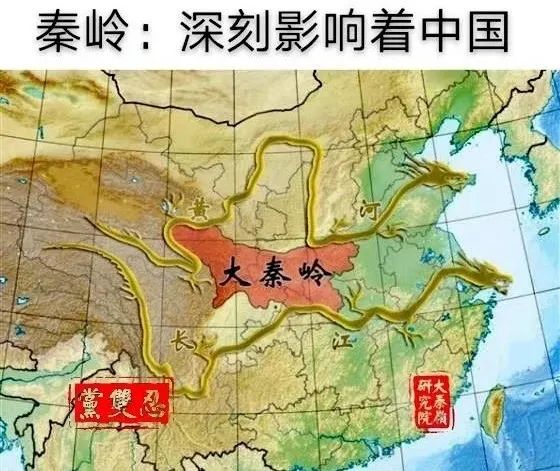

秦岭横亘华夏腹地,是一本用褶皱书写的文明史诗。当我们以“中华民族祖脉”的视角重新凝视这座山脉,会发现它早已超越地理坐标的意义——它是中华文明诞生的襁褓,是南北文明交融的熔炉,更是新时代连接民族精神与生态智慧的脐带。从《禹贡》时代的“地理分野”到新时代的“中央水塔”“中华祖脉”,秦岭观的嬗变不仅是认知范式的革命,更是中华文明对“何以与自然共生”这一终极命题的深度作答。

一、分野与交融:在地理褶皱中沉淀的文明基因

(一)历史长河中的“分”之印记

传统地理观中的秦岭,始终与“分界”紧密相连。《禹贡》以秦岭为“九州之险”,划定“兖州之麦”与“扬州之稻”的种植分野,首次赋予其“地理界标”的符号意义;唐代诗人韩愈“云横秦岭家何在”的喟叹,将其定格为阻隔南北的天然屏障;近代地理学家张相文在1908年提出“秦岭-淮河线”,以科学语言将其固化为气候、水文、农业的绝对边界。这种“分”的思维,在农耕文明时代塑造了“南山北塬”的生产格局——秦岭以北的关中平原孕育了粟作文明,诞生了周秦的礼制与耕战文化;以南的汉中盆地滋养了稻作文明,成为楚汉文化的发祥之地。

然而,古代文献中的“分界”更多指向秦岭本身。《山海经》称其为“天下之大阻”,《水经注》描绘其“重峦叠嶂,溪谷邃深”,强调其对文明空间的切割作用。这种认知在明清方志中达到极致——秦岭被描绘成“华夷之界”“稻麦之限”,甚至衍生出“南人乘舟,北人骑马”的文化偏见,一度让人们忽视了山脉深处的文明交融密码。

(二)考古发现中的“合”之证据

考古发掘如同一把钥匙,打开了秦岭作为文明交融枢纽的大门:163万年前,蓝田猿人在秦岭北麓点燃篝火,其使用的三棱大尖状器,与秦岭南麓龙岗寺遗址的砍砸器存在技术传承链,证明人类在这片土地上的活动从未中断。6000年前,半坡先民在浐河之畔烧制彩陶,将粟作文明的种子埋进秦岭冲积扇的沃土;3000年前,周人在岐山下“相其阴阳,观其流泉”,建立起“天人合一”的农耕礼制,青铜器上的云雷纹与秦岭褶皱的肌理暗合,成为文明与自然对话的最初密码。秦岭南麓的城固铜器群、洋县纸坊遗址,则见证了长江文明的稻作文化与黄河文明的粟作文化在此共生,形成“南稻北粟”的早期农业文明共同体。

战国时期的褒斜栈道、汉代的子午道,更将秦岭从“天堑”转化为“通途”。褒斜道上的马蹄印,踏碎了“华夷之辨”的隔阂,让游牧民族的胡服骑射与农耕文明的礼乐衣冠在秦岭腹地相遇;子午道的栈道遗迹,记录着巴蜀的丹砂、西域的葡萄沿秦岭北麓传入中原的文明交流史。秦岭峪口古道,如同文明的“毛细血管”,让北方的豪迈与南方的灵秀在峪口驿站、摩崖石刻间交织共生,孕育出“多元一体”的中华文明基因。

二、觉醒与重构:中央山脉的三维价值发现

(一)空间维度:从“行政分割”到“生态共同体”

21世纪的卫星遥感技术,为秦岭揭开了新的面纱:这座纵贯陕、甘、川、渝、豫、鄂、青七省(市、区)的中央山脉,以40万平方公里的广袤身躯,构成中国地理的“中央脊柱”。它不仅是长江与黄河的分水岭,更是两大流域的“生态纽带”——向黄河,长江输送水源,成为当之无愧的“中央水塔”。秦岭国家公园建设,建立“连山连水连民心”的保护机制,让大熊猫、金丝猴等珍稀动物的迁徙廊道跨越行政区划,印证着“生态规律高于行政边界”的现代认知。当南水北调中线工程的清水穿越秦岭北上,当“秦岭云”为华北平原调节气候,这座山脉用数据诉说着“一岭担双河,七省共一山”的共同体本质。

(二)文化维度:从“山河屏障”到“文明芯片”

当考古学家在洛南发现80万年前的旧石器遗址,在丹江口库区找到古人类化石链,秦岭作为“人类迁徙通道”的文化基因被重新激活。周原出土的西周青铜器上,“秦”字初形为“双手持杵舂禾”,暗示秦岭北麓的农耕文明为中华礼制奠定物质基础;楼观台的道教“天人合一”思想与草堂寺的佛教“众生平等”理念在此共存千年,形成“和合南北”的文化包容性。秦岭生态环境保护将古栈道、摩崖石刻、宗教遗址纳入保护体系,使秦岭成为集生物多样性与文化多样性于一体的“活态文明谱系”——太白山的拔仙台祭天遗址与金丝猴的栖息地相邻,终南山的隐士茅棚与大熊猫的生态廊道共存,诠释着自然遗产与文化遗产的共生共荣。

(三)功能维度:从“资源宝库”到“生态引擎”

现代科技让秦岭的生态价值具象化:秦岭成为全球34个生物多样性热点地区之一;“数字秦岭”工程的物联网传感器,实时监测着森林碳汇、水源涵养等生态过程;秦岭国家公园91.7%的森林覆盖率,使其成为“天然氧吧”与“碳汇工厂”。这里的每一片落叶松、每一处溶洞、每一脉清泉,都在为长江黄河流域的生态安全站岗,为“双碳”目标的实现贡献力量。

三、实践与创新:地理观革命催生的共生范式

(一)生态治理:从“末端修复”到“系统守护”

秦岭的生态实践创造了多个“中国经验”:渭河生态区的“柔性治水”,使枯水期流量提升40%,重现“泾渭分明”的自然奇观;秦岭北麓“矿坑修复”采用微生物复垦技术,实现“疮疤”到“景观”的蜕变。“林长制+警长制+检察长制”三长联动机制,全天候监测,相关经验被联合国粮农组织写入《全球山地保护指南》,成为发展中国家生态治理的典范。

(二)产业转型:从“资源依赖”到“绿色共生”——构建文明新形态

秦岭的产业变革,本质是一场以绿色为底色的文明转型。在“绿水青山就是金山银山”理念指引下,这片土地正经历从“靠山吃山”到“护山兴山”的全面升级:

生态经济的立体开发:留坝县“生态银行”开创的碳汇交易模式,将林地转化为可交易的绿色资产,让森林的“呼吸”变成百姓的“收益”;太白山区域依托垂直气候带,构建“高山农业+生态旅游+康养度假”的立体产业矩阵,反季节蔬菜、高山莓茶等特色产品通过电商平台行销全国,形成“向海拔要效益”的绿色经济新范式。

技术赋能的生态创新:陕南推广“林药共生”“林菌共养”等立体种养技术,在不破坏原生植被的前提下,培育黄连、猪苓等道地药材;“数字秦岭”工程为每棵古树、每条溪流建立“数字档案”,推动生态资源向资本要素转化,让科技成为守护绿水青山的“新愚公”。

区域协同的价值共创:秦岭作为“长江经济带”与“黄河流域生态保护和高质量发展”的交汇枢纽,催生跨流域协作新模式——华北地区通过购买秦岭碳汇额度实现减排目标,形成“生态受益区反哺保护地”的良性循环。这种转型是产业形态的迭代,是人类文明发展逻辑的重构。

(三)文化传承:从“静态保护”到“活态生长”

秦岭的文化基因在科技赋能下焕发新生:终南山古楼观台的“道文化数字体验馆”,借助VR技术重现老子讲经场景,让2500年前的哲学智慧“触手可及”;丹凤县的“棣花古镇”将贾平凹文学IP与商於古道结合,打造“行走的秦岭文化课堂”,使“一县一河一作家”成为文化地标;当陕南民歌与关中秦腔在短视频平台融合成“秦岭摇滚”,千万次点击量背后,是传统文化与现代审美的创造性转化,让秦岭的文化血脉在数字时代奔腾不息。

四、未来与启示:在祖脉之地锚定文明新坐标

站在太白山巅俯瞰,北侧的关中平原城市群灯火璀璨,南侧的汉中盆地稻田波光粼粼,古今文明在秦岭脚下交相辉映。这种“历史与现代的同框”,正是21世纪秦岭观的核心启示:

- 地理观的回归:从“分割南北”到“连接东西”,秦岭重新锚定中国地理的“中心性”——它是南北气候的过渡带,是“一带一路”倡议中连接陆上丝绸之路与长江经济带的生态枢纽,其地理坐标正转化为发展坐标系,为区域协调发展提供天然的“精神纽带”。

文明观的升级:当“天人合一”的传统智慧与“山水林田湖草沙”系统治理理念深度融合,秦岭成为中华文明应对现代性挑战的“实验场”。这里的每一次生态实践,都是对“人与自然生命共同体”的具象化诠释;每一项文化创新,都是对“中华优秀传统文化创造性转化”的生动注脚,彰显着文明传承与创新的辩证统一。

全球观的拓展:秦岭的治理经验超越地域局限,为全球山地文明提供东方方案。无论是“秦岭—阿尔卑斯对话”机制促进的文明互鉴,还是“丝绸之路生态走廊”项目推动的跨国协作,都在证明:当不同文明以“和合共生”取代“零和博弈”,人类完全可以在守护自然的同时,实现文明的永续发展。

结语:在“合”之脉上续写人类世史诗

从《禹贡》的地理分野到21世纪的文明共生,秦岭观的嬗变史,本质是中华民族对“生存智慧”的持续迭代。这座被称为中华民族祖脉的中央山脉,从未真正“分隔”过什么,而是始终以宽厚的脊梁承载着文明的交融与生长——它见证过“分”的局限,孕育着“合”的智慧;经历过开发的阵痛,更迎来了保护的觉醒。

当秦岭国家公园的晨光再次照亮主峰太白山,当南水北调的清流继续滋养华北大地,我们终于懂得:21世纪的秦岭观,是对地理规律的敬畏,是对文明根脉的守护,是对人类未来的承诺。在这里,自然不再是被征服的对象,而是文明的合著者;地理不再是冰冷的边界,而是连接过去、现在与未来的精神纽带。

在这个人类世的关键时刻,秦岭以“合”的姿态昭示天下:唯有将地理观升维为“生命共同体”的认知,将发展观转化为“共生共荣”的实践,才能在中华家园的核心园里,续写人与自然共同创作的壮丽史诗。这,或许就是秦岭给予全人类最珍贵的启示——文明的高度,永远建立在对自然规律的尊重之上;而民族的复兴,必然根植于对祖脉之地的深情守望。(文/党双忍)

2025年4月28日于磨香斋。