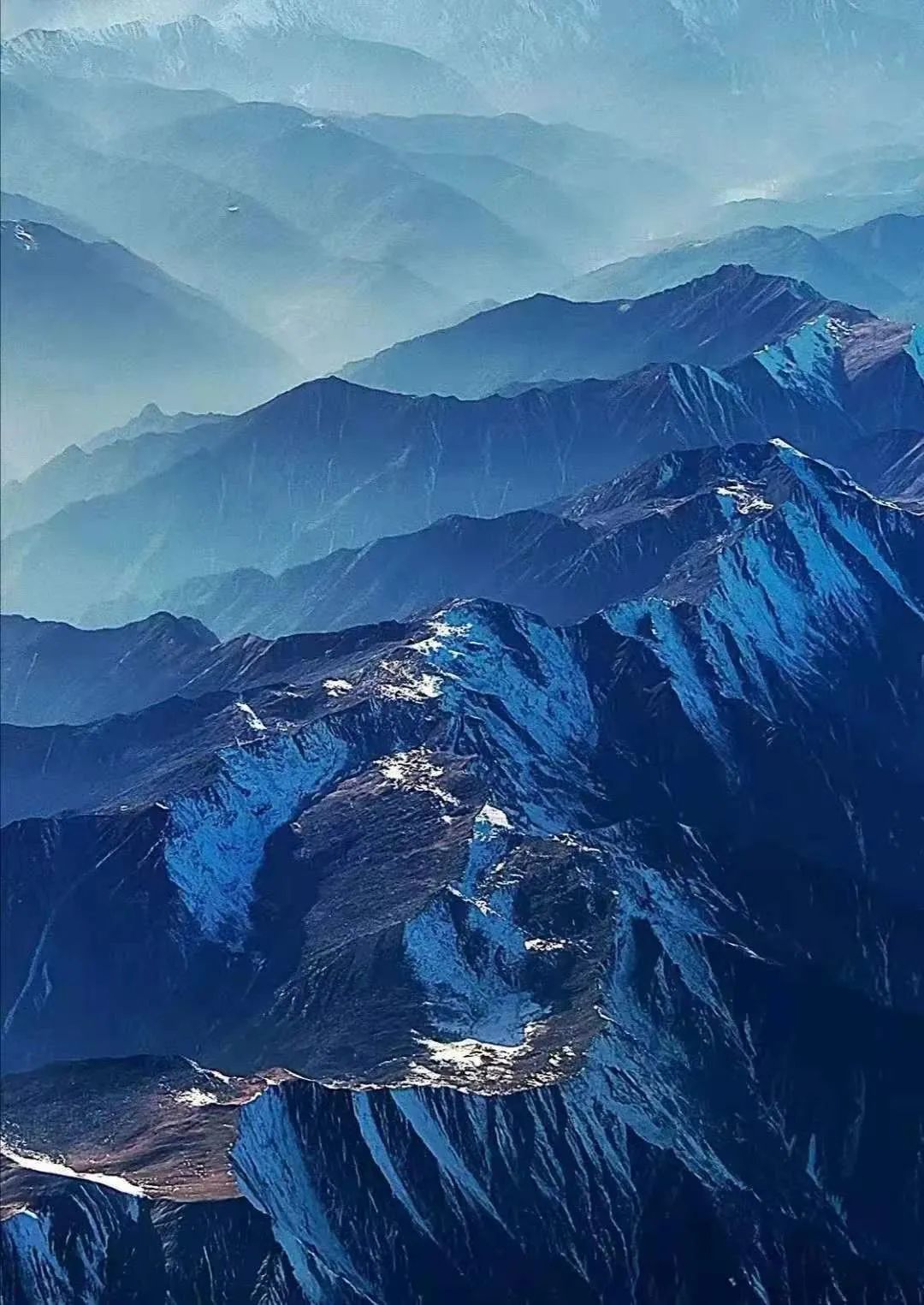

秦岭:中华祖脉与“一山两河”的文明史诗

在地球的东方腹心,横亘着一道1600公里的地质奇迹与文明脊梁——秦岭。它北拒黄河浊浪、南引长江清波,以“中华中央造山带”的磅礴之势,串联甘肃、四川、陕西、重庆、河南、湖北、青海七省市,成为唯一同时孕育两大世界级文明水系的地理枢纽。这里是盘古开天的脊梁骨,是女娲补天的五色石,更是中华文明“多元一体”的基因库——当黄河的雄浑与长江的灵秀在秦岭褶皱间激荡,当七大水系与72峪道编织成网,一部关于自然与文明共生的宏大史诗,正以山海为纸、江河为墨,在天地间展开。

一、地理创世:亿万年地质运动的文明预演

(一)地球褶皱里的文明密码

秦岭的诞生是宇宙时空最壮丽的叙事。3.7亿年前,古特提斯海在板块碰撞中发出轰鸣,海底沉积岩如巨蟒般褶皱抬升,历经印支运动、燕山运动、喜马拉雅运动的淬炼,最终在北纬33°-34°之间崛起为“中华中央造山带”。主峰太白山拔地3771米,如青铜剑直插云霄,冬季将80%的冷空气挡在黄土高原,夏季把90%的暖湿气流截留在秦巴山地,在天地间划出“北麦南稻”的文明分界线。

这道天然分界并非割裂,而是文明的双重孵化器:

北侧黄河流域:渭河如黄色绸带,在关中平原冲积出3.6万平方公里的沃土。半坡先民在此烧制鱼纹彩陶,将粟米驯化为旱作文明的根基;周人在沣镐遗址建立礼乐制度,奠定“敬天保民”的治国理念;秦人从咸阳崛起“扫六合”,直至汉唐长安成为“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的世界中心——这座十三朝古都,因“八水绕长安”的地理馈赠,成为黄河文明最璀璨的明珠。

南侧长江流域:岷江从秦岭西延段奔腾而下,经都江堰“深淘滩,低作堰”的神工鬼斧,在成都平原造就“水旱从人,不知饥馑”的天府之国。三星堆青铜神树高3.96米,枝桠间盘踞着九只神鸟,仿佛在诉说古蜀文明对太阳的崇拜;金沙遗址的太阳神鸟金箔,12道光芒与360度旋转的图案,暗合岁时与历法的智慧,让蜀地成为长江文明的神秘源头。

(二)七脉同源:江河文明的立体交响

秦岭以“中央水塔”之姿孕育七大水系,每条河流都是文明的琴弦:

黄河三脉:

渭河:流淌着周秦汉唐的王气,长安城下“八水绕长安”的盛景,见证“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”的富庶,更滋养了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的思想萌芽;

洛河:河图洛书在此诞生,“河出图,洛出书,圣人则之”的传说,为中华文明植入“天人合一”的哲学基因,洛阳作为“天下之中”,成为夏商周三代文明的核心舞台,魏晋名士在此清谈,北魏孝文帝在此推行汉化,成就“东方圣城”的千年荣光;

洮河:流经甘肃碌曲草原,两岸经幡与梯田交织,唐蕃古道上的驼铃,曾运载着汉地茶叶与藏地马匹,书写农牧文明交融的千年传奇,见证佛教从印度经此传入中原的“文明长征”。

长江三脉:

汉江:孕育了“楚辞”的浪漫,曾侯乙编钟65件青铜乐器,至今能奏响2400年前的《东方红》;作为南水北调中线水源,它让1.5亿华北人饮上秦岭清泉,更串联起武当山的道教宫观,成为“道法自然”的地理注脚;

嘉陵江:穿越四川龙门山,将三星堆的青铜神面、巴渝的吊脚楼、阆中的古城串联,古栈道上“火焚水激”的凿石痕迹,见证先民“蜀道难,难于上青天”的开路壮举,更承载着玄奘取经归来经此入长安的佛教东传之路;

岷江:灌溉着都江堰的智慧,鱼嘴分水、飞沙堰泄洪、宝瓶口引水,这套2279年前的水利工程,至今让成都平原“水旱从人,不知饥馑”,更滋养了苏轼“大江东去”的豪迈与李白“蜀道难”的浪漫,成为长江文明的智慧象征。

淮河一脉:河南舞阳贾湖遗址,9000年前的骨笛能吹奏七声音阶,炭化稻米与家养猪骨,证明这里是稻粟混作的最早实证,成为黄河与长江文明的“过渡走廊”。

二、文明共生:百万年淬炼的多元一体

(一)文明星火的千年燎原

秦岭褶皱里封存着中华文明最原始的基因链:163万年前,蓝田猿人在秦岭北麓点燃亚洲最古老的篝火,火塘里的炭屑诉说着人类在此的第一声啼哭;6000年前,半坡人在渭河畔用磨制石器开垦土地,鱼纹彩陶上的图案,是旱作文明最早的艺术表达;5500年前,屈家岭人在汉江边发明陶纺轮,将野生稻培育成润泽江南的“黄金种子”;3800年前,二里头人在洛河流域铸造青铜爵,开启中华文明的青铜时代,其遗址出土的绿松石龙形器,见证夏王朝的神秘面纱。

这些星火在秦岭周边形成“半月形文化传播带”:周代以秦岭北麓的镐京为中心,推行“周礼”,将秦岭南北的塬地、山地、川泽纳入“五地”治理体系,首次在制度层面实现“大一统”;秦始皇以秦岭为界“车同轨、书同文”,让关中的秦隶与蜀地的巴蜀文字走向统一,咸阳宫的壁画上,描绘着岭南象队与西域骆驼在秦岭古道上的身影;唐代长安“九天阊阖开宫殿”,朱雀大街宽150米,波斯商队、日本遣唐使、粟特胡商在此络绎不绝,西市的胡姬酒肆与东市的唐锦作坊,成就“万国来朝”的文明巅峰。

(二)古道关隘:贯穿七省市的文明脐带网络

秦岭的72峪道与跨域古道,是连接“一山两河”的立体走廊,其辐射范围远超陕西,形成“北连黄河、南接长江、西通青藏、东达江淮”的文明网络:

纵贯南北的文明动脉:

商於道(秦楚古道):从陕西商州翻越秦岭主脉,经湖北郧阳直达楚国都城郢(今湖北荆州),全长600余里。战国时期,秦地的青铜戈与楚地的青铜剑在此交锋,却也让秦绣与楚锦在商队中交融,丹凤县的“武关”遗址仍可见“秦楚分界碑”,见证“秦头楚尾”的文化共生。

子午道-荔枝道:北起长安(陕西),南至涪陵(重庆),主道全长1000余里。唐代,四川涪州的荔枝经此道“三日达长安”,成就杜牧“一骑红尘妃子笑”的浪漫,古道上的“子午关”“荔枝驿”遗址,留存着苏轼“自言长安远,不信有荔枝”的题刻,见证南北物产与文化的双向流通。

横穿东西的文明纽带:

金牛道-米仓道-剑门关:金牛道北起陕西汉中,经四川广元、剑阁,南至成都,全长约600公里,因“石牛粪金”传说得名。核心关隘剑门关“一夫当关,万夫莫开”,见证秦国“五丁开山”灭蜀与蜀汉诸葛亮布防,米仓道则让陕南茶叶与川东北巴文化沿米仓山系渗透,形成“秦蜀古道文化带”。

陈仓道-大散关-陇右道:西起甘肃天水,经大散关(陕甘交界)进入关中,全长约500公里。“明修栈道,暗度陈仓”的发生地,大散关遗址的秦砖刻有“大秦蜀道”,见证张骞出使西域与汉藏“茶马古道”互市,藏汉商人的双语契约碑诉说着千年文明对话。

(三)三教合流:古道上的精神熔炉

秦岭是中华文明的“精神褶皱带”,儒释道三教在此达成最高共识:

儒家:8000年前,伏羲在渭河流域创八卦,周文王推演六十四卦,周公制礼作乐,奠定“修身齐家治国平天下”的根基,孔子“吾从周”的核心思想源于此,嵩阳书院、横渠书院是后世回响。

道家:老子西出函谷关,在秦岭北麓留下《道德经》,归隐楼观台将自然节律升华为“道生万物”,72峪的洞天福地是“道法自然”的地理实践。

佛教:鸠摩罗什在草堂寺译《金刚经》,玄奘从长安出发取经,麦积山石窟“东方微笑”佛像衣纹如秦岭云雾,面容似中原士人,见证佛教中国化的巅峰。

三、生态启示:自然与文明的共生智慧

(一)生物与气候的双枢纽奇迹

秦岭是地球温带生态系统的“调节器”与“基因库”,其生态奇迹堪称自然对人类的终极馈赠:

垂直生态博物馆:从太白山巅的冰川苔原(3771米)到山麓的常绿阔叶林(200米),7个植被带完整覆盖,7800余种生物在此共生。大熊猫在陕甘川33条生态廊道漫步,其黑白毛色与秦岭“阴阳和合”的哲学暗合;川金丝猴在秦岭南坡跳跃,滇金丝猴在西端岷山栖息,形成独特的“金丝猴基因交流带”,成为生物多样性保护的活标本。

中华水塔的文明滋养:作为“中央水塔”,秦岭年涵养水源1200亿立方米,向黄河输送200亿立方米清澈径流(占黄河年径流量30%),让“跳进黄河洗不清”的浊流在秦岭段澄明如镜;向长江输送400亿立方米水源,成为三峡水库最重要的水源涵养地。南水北调中线工程中,丹江口水库60%的水源来自秦岭腹地,1.5亿华北人通过“天河”饮上秦岭清泉,续写“一渠清水润北方”的当代传奇。

气候调节的东方智慧:冬季阻挡80%冷空气南下,使四川盆地年均温比同纬度高3-5℃,成为亚热带生物的“诺亚方舟”;夏季截留90%暖湿气流,为华北平原增加10%降水,让黄土高原得以承载旱作文明。这种“致中和”的生态调节,正是中华文明“天人合一”理念的自然注脚。

(二)古今智慧的生态协奏

秦岭的生态奇迹,既源于自然馈赠,更得益于人类对“道法自然”的坚守:

古代生态治理典范:战国《田律》规定“春二月,毋敢伐材木”,唐代《禁山榜》严禁在秦岭核心区伐木,这些政令与都江堰“深淘滩,低作堰”的治水智慧一脉相承,体现先民对自然的敬畏。

现代科技赋能保护:当代建立2.2万平方公里大熊猫国家公园(跨川陕甘),运用5G红外相机实时监测3000余种特有物种;拆除187座小水电,修复38.2万公顷退耕还林,让朱鹮从1981年的7只繁衍至9000余只,创造濒危物种保护的世界奇迹。“秦岭生态大脑”整合32万组数据,通过卫星遥感与无人机巡检,实现“山水林田湖草沙”智能联动,当嘉陵江含沙量超标时,系统10分钟内调配渭河上游水土保持经验,让科技成为生态修复的温柔力量。

文明传承的生态表达:秦岭72峪的道教宫观选址暗合“负阴抱阳”的风水智慧,佛教寺院依循“山林藏古寺”的生态伦理,儒家书院多建于山水环抱之处,这些人文景观本身就是“天人合一”的生态建筑典范,至今仍在诉说自然与文明的和谐共生。

四、人类命运:从秦岭模式到文明共同体

(一)中国叙事的世界文明价值

秦岭的“一山两河”模式,在全球文明史上独树一帜,为人类提供了超越地域的启示:

地理观的革新:对比美索不达米亚文明因过度开发两河而衰落、古埃及文明因尼罗河单一依赖而僵化,秦岭证明文明的高度不在于征服自然,而在于与自然对话。从周代“辨五地之物生”到现代生态保护,中华文明始终践行“因地制宜、因势利导”,如秦岭南北“北麦南稻”的农耕分野,正是对自然规律的尊重。

文明观的突破:秦岭南北的文化差异(如秦腔的豪迈与楚剧的婉转、面食与米食的分野)从未导致分裂,反而通过古道水系实现“和而不同”的共生。这种“多元一体”的智慧,为全球化时代的文明冲突提供解决方案——正如秦岭让黄河长江既保持个性又相互滋养,人类文明应尊重差异、互鉴共生,而非陷入“文明优越论”的窠臼。

未来观的启示:秦岭的“数字生态桥”与“氢能走廊”,展现传统智慧与现代科技的融合可能。当量子卫星将《诗经》韵脚传向太空,当AI算法提炼“和合共生”基因,秦岭不再是地理的秦岭,而是世界的文明坐标,其“差异共生、美美与共”的理念,正成为构建人类命运共同体的东方智慧。

(二)文明永续的秦岭启示

站在太白山巅,俯瞰黄河如黄龙东奔、长江似银龙南舞,七大水系如琴弦在秦岭脚下奏响文明乐章,这是地理的奇迹,更是文明的奇迹:

自然启示:秦岭的生物多样性与气候调节,告诫人类必须像保护眼睛一样保护自然,因为破坏生态就是割裂文明的根基;

文明启示:秦岭古道上的商旅驼铃与现代中欧班列,印证文明的活力在于连接——从张骞凿空西域到“一带一路”倡议,开放包容始终是文明永续的密码;

哲学启示:儒释道在秦岭的合流,揭示“天人合一”“和而不同”的终极智慧,这不仅是中华文明的核心理念,更是人类超越冲突、走向共生的精神灯塔。

从青海西倾山的冰川到河南伏牛山的森林,从甘肃洮河的经幡到重庆嘉陵江的灯火,七省市环抱的秦岭,是中国的中央山脉,更是人类的文明坐标。它用1600公里的脊梁昭示:真正的文明史诗,是自然与人类的合著;最高的文明智慧,是让地理分界成为文明通途。

结语:在秦岭坐标上书写人类未来

“青山无墨千秋画,流水无弦万古琴”——秦岭是大自然最磅礴的诗篇,每一道褶皱都是地质运动的史诗,每一条河流都是文明交融的乐章,每一条古道都是连接的传奇。它见证了蓝田猿人点火、周秦汉唐崛起、三教合流成宗,更在新时代以科技续写辉煌。

巍巍秦岭,千秋脊梁;一山两河,万代文明。当山风掠过太白山巅,当古道驼铃与高铁轰鸣交织,我们终将明白:守护秦岭,就是守护中华文明的根与魂,就是守护人类与自然共生的永恒可能。这座与国同名的山脉,正以脊梁之姿,撑起文明的万里晴空,在天地间奏响属于全人类的永恒交响——那是自然与文明的和鸣,是多元与一体的共振,是过去、现在与未来的永续回响。(文/党双忍)

2025年4月23日于磨香斋。