山河协奏:从秦岭褶皱与黄河河曲解译中华文明

引言:当山河开始书写历史

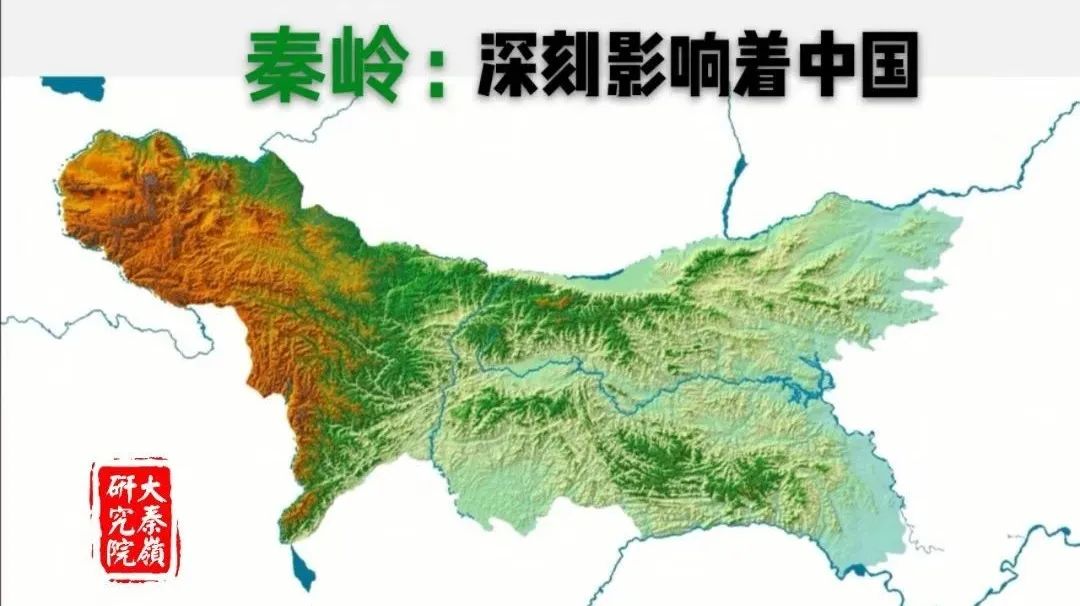

在地球46亿年的演化史中,有一片土地承载着中华民族最深沉的记忆——秦岭作为中华民族的祖脉,横亘华夏腹地,以1.3亿年的褶皱隆起镌刻文明密码;黄河作为中华民族的母亲河,奔涌160万年,用泥沙与河曲孕育生命摇篮。当祖脉与母亲河在华山北麓相遇,渭河与洛河携带着黄土高原的馈赠奔涌汇入,一场跨越百万年的文明协奏就此拉开序幕。这里是蓝田猿人点燃篝火的襁褓,是周人铸刻“宅兹中国”的故土,是秦人“席卷天下”的起点。从地质运动到人文创造,从神话传说到信史时代,秦岭与黄河用最原始的自然密码,共同孕育出中华文明的绚丽华章。

一、地质交响中的文明胚胎发育

秦岭的褶皱带与黄河的河曲,是造物主写给文明的前奏曲。作为中国南北板块的缝合线,祖脉秦岭主脊线在燕山运动时期剧烈隆起,形成华山五峰并立的险峻山体,成为华夏大地最早的地理坐标;而母亲河黄河在华山脚下形成“三河汇流”奇观,在关中平原堆积出厚达200米的黄土层。这种特殊土壤垂直节理显著,仅凭木耒骨铲即可开垦,半坡先民借此发展粟作农业,单产达到两河流域的1.5倍,为农耕文明奠定物质基础。

早在163万年前,公王岭直立人在秦岭褶皱带边缘留下活动痕迹;65万年后,陈家窝直立人在黄河二级阶地遗留下石器组合。这些远古印记虽未形成文明形态,却标志着人类与祖脉、母亲河的初次对话。直至7000年前,仰韶文化以华山为中心绽放光彩:半坡遗址的人面鱼纹彩陶盆、姜寨遗址的五组环壕聚落,均以华山主峰为方位基准,将“中央之山”的地理认知融入文化基因。此时的黄河河曲地带,周期性泛滥孕育出星罗棋布的湿地,为二里头先民提供了粟作农业与渔猎经济并存的复合生业模式——这种“山河馈赠+人类创造”的生存智慧,正是中华文明诞生的最初乐章。

秦岭主峰太白山作为中国大陆东半壁的最高峰,其完整的垂直气候带从山麓暖温带到高山寒带,涵养了3800余种高等植物、580多种野生脊椎动物,成为名副其实的“生物基因库”。而山脚下的渭河阶地与河洛平原,以不足全国0.6%的土地,密集分布着半坡、杨官寨、二里头等1300余处史前遗址,形成“山上万物生息,山下文明绽放”的自然人文双璧。

二、神话与实证的和鸣共振

当地质运动为文明铺就舞台,华夏先民开始用神话与实践编织文明的经纬。华胥氏“履巨人迹”的传说,暗合蓝田地区更新世出露的恐龙脚印化石群,这些中生代遗迹与祖脉秦岭的地质奇观,共同构成创世叙事的自然蓝本;伏羲“仰观天文俯察地理”画八卦的传说,在宝鸡北首岭遗址得到印证——陶器上的二十八宿雏形与鸡峰山观星台,揭示出先民将秦岭走向与北斗方位对应的宇宙观,这种“天人合一”的认知,最终在《周易》中升华为文明自觉。

在秦岭北麓与渭河形成的“半月形地带”,埋藏着华夏始祖的根脉密码——这里正是华胥氏故里所在。作为伏羲、女娲的生母,华胥氏被尊为中华民族的圣母,其生活的区域以灞河为界,分布着七八千年历史的老官台遗址,以及半坡、姜寨等仰韶文化遗址。这些考古发现的年代,恰好与传说中伏羲女娲“一画开天”“抟土造人”的时代相呼应。伏羲在此创制先天八卦,以阴阳符号诠释宇宙规律,奠定了中华文化的哲学根基;女娲炼石补天、置婚姻、合夫妇的传说,则彰显着先民与自然抗争、构建社会秩序的智慧。

炎黄传说则是山河协奏的族群叙事。黄帝部落沿秦岭北麓的姬水发展,炎帝部落依托黄河支流姜水壮大,两大族群在泾渭交汇的河曲地带碰撞融合。地质勘探显示,阪泉古战场位于史前地震断裂带,暗示生态压力下的族群整合;而考古发现的庙底沟文化玫瑰花彩陶,正以华山为中心向黄河中下游扩散,其南抵长江、北至长城的分布态势,恰似文明协奏的声波涟漪。当周人在何尊上刻下“宅兹中国”,他们既是在响应祖脉秦岭的地理召唤,更是在母亲河黄河的温柔怀抱中,确立了“居中而治”的永恒主题——这件1963年出土于宝鸡的青铜重器,内壁铭文“余其宅兹中国,自之乂民”,将“中国”概念的文字记载前推至3000年前,成为山河孕育文明的实证丰碑。

三、王朝营建的山河对位法

周人在秦岭-黄河之间完成的,不仅是地理空间的布局,更是文明范式的奠基。武王克商后,周公旦“制礼作乐”,以镐京为“宗周”、洛阳为“成周”,构建起“双都并立”的治理体系——这种“宅兹中国”的实践,本质上是将祖脉秦岭的“山德”(稳固)与母亲河黄河的“河德”(流动)升华为文化伦理:岐山周原出土的青铜礼器,其造型遵循秦岭山势的庄严,纹饰暗含黄河水纹的韵律;《周礼》中“以土会之法辨五地之物生”的记载,更将秦岭垂直气候带与黄河冲积平原的生态多样性,转化为“五礼”“六乐”的制度基因。儒家“仁者乐山,智者乐水”的哲学,道家“人法地,地法天”的智慧,皆可追溯至周人对山河秩序的文化转译。

秦人崛起,则是对山河资源的一次制度性重构。商鞅在关中推行“废井田、开阡陌”,将渭河平原的规整地形转化为郡县制的物理基础;秦始皇以“车同轨、书同文”的铁腕,把秦岭的矿产、黄河的漕运整合成统一帝国的血脉。而在这宏大布局中,函谷关成为撬动历史的支点。它坐落于秦岭余脉崤山与黄河的夹缝间,两侧绝壁如刀削,谷道最窄处仅容一车通行。战国时期,秦国正是凭借“一夫当关,万夫莫开”的险要,多次击退六国联军,将关中沃野化作统一六国的根基。

这片土地自远古起便展现出开放包容的基因。原产于西亚“新月沃地”的小麦,约4500年前经秦岭周边传入中原。随着石磨、碾子等工具的发明,面食逐渐成为北方主食,甚至间接影响了历史走向——秦国因修建郑国渠大规模种植小麦,国力大增,加速了统一六国的进程。至隋唐时期,胡商驼队携带香料、琉璃自西域而来,与中原的丝绸、瓷器在秦岭与黄河交响处交汇;唐代诗人在此留下“客行忽至此,落羽如飞蓬”的感慨,描绘着东西方文化碰撞的生动图景。

这种山河对位法在唐代达到巅峰。长安城的朱雀大街直指南山,大明宫含元殿的海拔高度恰好能远眺终南山积雪,而通过子午谷、褒斜道等72峪口连通巴蜀的栈道,与黄河漕运网络共同构成“山河为骨,水系为脉”的帝国动脉。正如《唐六典》所记“因天材,就地利”,历代王朝始终在祖脉秦岭的险峻与母亲河黄河的灵动之间寻找平衡——何尊铭文里的“中国”,从来不是抽象的概念,而是秦岭之固与黄河之通共同定义的文明坐标。

四、生态协奏的永恒乐章

从王朝更迭的政治智慧到顺应自然的生存哲学,祖脉秦岭与母亲河黄河始终是文明发展的双重底色。先民在享受山河馈赠时,也谱写着可持续发展的和鸣。黄河裹挟着黄土高原的泥沙奔涌而下,塑造出华北平原、关中盆地等肥沃土地。战国时期的“畎亩法”依秦岭坡地开垦垄沟保持水土,汉代“代田法”借助黄河泥沙淤灌恢复地力,唐代《四时纂要》更将秦岭林木采伐纳入制度——这些传承千年的生态智慧,彰显着“顺天应地”的东方哲学,成为中华文明应对自然挑战的独特密码。

如今,秦岭生态保护正迈向新的里程碑。总面积1.23万平方公里的秦岭国家公园创建工作稳步推进,这片涵盖太白山、终南山等核心区域的广袤天地,已构建起“一园三区十镇”的生态保护格局。红外相机持续记录着朱鹮优雅的觅食、大熊猫憨态可掬的嬉戏、金丝猴家族的温馨互动,以及羚牛群穿越山林的磅礴气势。与此同时,秦岭北麓的渭河两岸,以半坡遗址、周原遗址、兵马俑为核心的“秦岭国家文化公园”规划蓝图徐徐展开,计划串联起23处国家级文物保护单位、127处省级重点遗址,通过数字化展示、沉浸式体验等方式,让沉睡千年的文明瑰宝重焕生机。

在黄河流域,“山水林田湖草沙”系统治理工程正如火如荼。“数字孪生黄河”平台通过实时监测、大数据分析,精准模拟河曲的千年演变;潼关“三河文化园”依托黄河、渭河、洛河交汇处的“阴阳水”奇观,打造集生态科普、文化研学、沉浸式体验于一体的文明展示窗口。每当夕阳西下,渭河的清澈碧波与黄河的雄浑浊流在此交汇,形成泾渭分明的“双色水带”,恰似一幅流动的太极图,诉说着自然与人文的千年对话。

结语:在山河的协奏中永续传承

从蓝田猿人留下的活动痕迹,到何尊内壁的铭文;从周人礼乐到秦人制度,祖脉秦岭与母亲河黄河始终是中华文明最忠实的合著者。秦岭的褶皱不仅是地质的印记,更是文明的根脉——它用险峻的身躯阻挡了西北寒流,用丰沛的降水哺育了八百里秦川;黄河的河曲不仅是水流的轨迹,更是文明的血脉——它以泥沙为笔,在平原上书写农耕传奇,以奔涌之势,将多元文明熔铸成一体。函谷关的风,曾见证王朝的兴衰;华山的月,曾照亮先民的征程,而秦岭国家公园的晨光与山下文化遗址的夕照,正共同勾勒出中华文明的立体轮廓。

从黄帝铸鼎塬的传说到华胥氏故里的考古实证,从庙底沟文化的彩陶纹样到丝绸之路的驼铃古道,秦岭与黄河不仅是自然地理的坐标,更是中华文明的基因图谱。它们以褶皱与河曲为笔,以时间为墨,书写着中华民族的过去、现在与未来——这是一曲跨越时空的山河协奏,更是一部人与自然、本土与外来、传统与现代和谐共生的永恒史诗。今日之中国,正以“山水林田湖草”生命共同体的理念,续写着这份跨越时空的文明交响——只要祖脉秦岭的积雪依然融化成河,母亲河黄河的泥沙依然堆积成洲,中华文明的乐章就将在这片土地上永远奏响。

2025年4月22日于磨香斋。