“一山两河”文明:从和合共享到智能共生

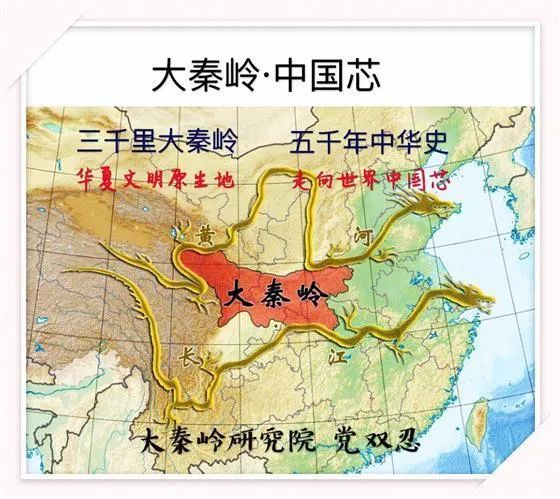

在地球的东方,横亘着一座绵延1600公里的“中华脊梁”——秦岭,它与奔腾的黄河、长江共同构成独一无二的“一山两河”文明共同体。这是自然造化的奇迹:秦岭以“七脉同源”的磅礴气度,孕育淮河、汉江、嘉陵江、岷江、渭河、洛河、洮河七大水系,将黄河的雄浑与长江的灵秀连为一体;这是文明演进的传奇:从史前的文明初曙到AI时代的智能革新,“一山两河”始终以“和合共享”为基因,在智能时代谱写人与自然、传统与科技的共生新篇。

一、七脉同源:秦岭编织的全球唯一山水文明体

(一)中央山脉的水系交响

秦岭以“中央水塔”之姿,向南北输送七大水系,编织起中华文明的生态网络。长江流域三脉中,汉江作为长江最大支流,发源于秦岭南麓,年均径流量577亿立方米,是丹江口水库唯一水源,南水北调中线工程让汉江水润泽华北2.4亿人口,成就“一江水润南北”的生态奇迹;嘉陵江同样发源于秦岭南麓,流经巴蜀,串联起三星堆文明与嘉陵江流域的稻作文化,是长江文明的重要纽带;岷江发源于秦岭西延段,滋养成都平原,孕育出古蜀文明的青铜奇迹与都江堰“因势利导”的治水智慧。

黄河流域三脉里,渭河作为黄河最大支流,发源于秦岭北麓,冲积出关中平原,诞生半坡彩陶与周秦汉唐都城文明,是黄河文明的核心载体;洛河发源于秦岭东麓,流经洛阳,孕育河洛文化与河图洛书的哲学智慧,与渭河并称“黄河双子星”,共同书写中华文明的源头叙事;洮河发源于秦岭西端,滋养甘肃黄河谷地,作为古代“唐蕃古道”的关键节点,见证了汉藏文化的千年交融,成为农牧文明互通有无的鲜活例证 。

此外,淮河发源于桐柏山,黄河改道后,其流域范围向西延伸至伏牛山,纳入汝河、颍河等支流,形成更宏大的水系网络。淮河是“南稻北麦”的过渡带,其流域的舞阳贾湖遗址(9000年前)见证了南北文明的早期交融。

这种“北承黄河、南接长江、中贯淮河”的水系格局,在全球独一无二。秦岭以开放的姿态,让众多水脉在地理与文明上浑然一体,成为“一山蕴万水,两河育文明”的核心枢纽。

(二)气候调节的全球影响

秦岭的地理构造堪称北半球温带与亚热带的“气候枢轴”。冬日,秦岭宛如横卧的巨龙,凭借巍峨之势阻挡80%的冷空气南下,使得四川盆地成为年均温比同纬度高3 - 5℃的亚热带“温暖孤岛”;夏季,它又化作天然的水汽通道,通过子午道、米仓道等7条主要通道,截留90%的暖湿气流,每年为华北平原增加10%的降水(国家气象局数据),极大地缓解了北方的干旱状况。

这般跨纬度的气候调节,塑造了中国1/3陆地的宜居环境,并通过东亚季风系统,深远地影响着整个北温带的大气环流,成为地球生态系统至关重要的“气候中枢”。秦岭的岩石风化与植被蒸腾,每年可净化约120万吨污染物(中科院地理所,2023),保障汉江、嘉陵江水质稳定在Ⅱ类以上。自2014年通水至今,南水北调中线工程累计调水超600亿立方米,全部源自秦岭汉江水系,这项全球最大规模的跨流域生态协作工程,完美诠释了“取之自然、用之有道”的共生智慧。

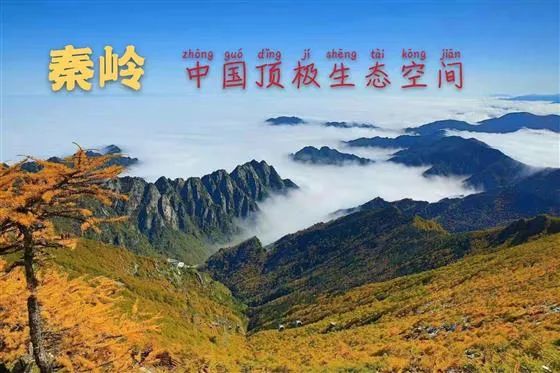

(三)生物基因的立体走廊

秦岭以“和合南北、连接东西”的磅礴之势,构建起全球独一无二的生态共生系统。从海拔200米的低地到3771米的山巅,这里完整覆盖草原、森林、湿地等多元生态系统,成为北方耐旱物种、南方喜湿种群、高原耐寒生物与低地适生群落的天然交汇场域,7800余种生物在此跨越地理界限,实现生命形态的交融共生。

在秦岭高海拔地带,草原生态系统滋养着适应干旱环境的北方物种,耐旱的针茅属植物与岩羊构成坚韧的生命图景;而广袤的森林中,来自南方的常绿阔叶林与北方的落叶乔木层层叠叠,大熊猫在竹林间穿梭,朱鹮在林间湿地觅食,不同习性的生灵共享同一方天地。湿地生态系统则如同生态纽带,将河流、湖泊与周边植被串联,既为候鸟提供迁徙驿站,也让水生生物与陆生生物在此建立微妙联系。

17条低海拔峡谷如同生态立交桥,打破海拔与地理阻隔,让85%的物种实现跨区域基因交流。川金丝猴在海拔2000米的针阔混交林跳跃,藏酋猴在低海拔常绿阔叶林活动,不同海拔的物种通过峡谷廊道相互渗透;北方的落叶松与南方的冷杉在同一座山峰垂直分布,形成“一山有四季,十里不同天”的奇观。这种跨越生态系统、地理区域的物种共生,在全球山脉中极为罕见。

AI技术的介入,让这份“和合共生”的自然智慧焕发新生。通过构建“数字生态桥”模拟自然迁徙路径,科学家将大熊猫种群连通性提升47%,让科技成为延续生态平衡的守护者。秦岭这座“立体基因库”,不仅承载着中华文明的生态根基,更向世界展示着“万物并育而不相害”的共生哲学——不同生态系统在此交织,万千物种在此共鸣,共同谱写生命和谐共处的壮丽诗篇。

二、文明共生:七脉滋养的多元一体史诗

(一)史前文明的万邦协和

秦岭周边的文明遗址,是“七脉同源”的最早注脚。渭河流域的半坡遗址(6000年前)彩陶、洛河流域的二里头遗址(3800年前)青铜器、汉江流域的屈家岭遗址(5500年前)稻纹陶纺轮,分别见证旱作文明、青铜文明、稻作文明的诞生。

周代《周礼》“辨五地之物生”的生态智慧,首次将秦岭南北的塬地、山地、川泽纳入统一治理,奠定中华文明“多元一体”的底层逻辑。从黄土高原的粟作农耕,到长江中下游的稻作文明;从西北的游牧文化,到东南的渔猎传统,秦岭成为文明融合的“催化剂”。

(二)都城文明的双都辉映

秦岭北麓的渭河流域与洛河流域,孕育了中华文明最璀璨的两大古都。长安(今西安)依秦岭北麓、渭河南岸而建,周秦汉唐在此建都,借渭河漕运贯通黄河流域,凭子午道连接长江流域,形成“天下之中心”的文明辐射力。唐代长安城“八水绕长安”的盛景中,潏河、滈河等秦岭支流滋养百万人口,这里更是“丝绸之路”的东方起点,见证了东西方文明的交融。

洛阳踞秦岭东麓、洛河之畔,作为十三朝古都,以“河出图,洛出书”的文化渊源,成为黄河文明与江淮文明的交汇中心。与长安并称“东西二京”,洛阳的龙门石窟、白马寺与长安的大雁塔、碑林,共同构成秦岭怀抱里的“双都文明矩阵”,演绎“和而不同、美美与共”的文化共生。

终南山下,道教楼观台(渭河文明)、佛教白马寺(洛河文明)、儒家嵩阳书院(淮河文明)交相辉映,恰似秦岭兼容南北气候的精神镜像,成为“三教合流”的文化地标。

(三)经济文明的万商云集

秦岭古道,是镌刻在华夏大地上的“黄金动脉”,见证着千年商路的兴衰与繁荣。汉代先民以“火焚水激”的智慧劈开秦岭天险,建成褒斜栈道,使长安的青铜礼器与成都的蜀锦十日可达,成就“栈道千里,无所不通”的物流奇迹;宋代茶马古道沿嘉陵江蜿蜒,陕南茶叶与西北良马在此交易,年交易量高达500万斤(《宋史》),开创跨区域贸易的先河。这些古道不仅是货物运输的通道,更是文化交融的桥梁,驼铃声声中,南北文明在此碰撞、融合。

当代“秦岭绿色经济链”传承千年商贸精神,以科技赋能区域经济协同发展。在秦岭北麓的渭河流域,陕北地区依托丰富光照资源布局光伏产业;淮河流域的河南发挥区位优势,建设大型储能基地;汉江水系的湖北凭借工业基础发展新能源装备制造;嘉陵江流域的四川则聚焦锂电产业。七大水系串联起陕西、甘肃、河南、湖北、四川、重庆等“六省一市”的低碳经济圈,形成“发电—储能—制造—应用”的完整产业链。数字化技术打破地理阻隔,让秦岭的天然屏障转化为经济协作的纽带,区域GDP依存度从35%跃升至68%,续写“南来北往、互通有无”的商业传奇,展现古老文明在新时代的创新活力。

三、智能共生:AI时代的文明范式革新

(一)生态治理:解码山水的智能语言

AI技术构建的“秦岭生态孪生平台”,如同山水的数字大脑,实时整合32万组流域数据,实现七大水系的协同治理。当嘉陵江含沙量超标,系统即刻调取渭河上游水土保持经验,10分钟内生成“生态护岸+植被修复”方案,2023年成功降低丹江口水库清淤成本2.7亿元,河道生态稳定性提升30%。

“秦岭生命共同体图谱”借助2000台红外相机与卫星遥感,织就全域监测网络。AI通过分析百万条生态数据,发现洮河流域黑颈鹤的迁徙路径与嘉陵江水温存在0.82的强相关性,并据此动态调控三峡水库下泄流量,为甘肃湿地构筑起数字化生态防线。这种“以秦岭为核心,联动全流域”的治理模式,开创了生态保护的智能新范式。

(二)资源调度:动态平衡的智能艺术

南水北调中线工程的智能调度系统,化身守护水资源的“数字中枢”。当北方城市地下水告急,系统15分钟内启动汉江水北调程序,确保每一滴秦岭水源精准输送;当汉江下游生态需水不足,引江补汉工程自动从长江干流补水,形成“北调南水、南补生态”的智慧循环,水资源综合利用率从65%跃升至82%(水利部数据)。

在能源领域,“秦岭氢能走廊”串联起渭河上游的光伏资源与嘉陵江流域的水电优势,构建起年产50万吨绿氢的清洁能源网络。AI算法优化管道运输路径,使氢能利用率提升至92%,单位运输成本降低35%。从水资源到清洁能源,科技正以“智能天平”实现资源的公平调配,让秦岭的自然馈赠滋养南北大地。

(三)文明传承:数字空间的永恒对话

当千年古道邂逅前沿科技,秦岭正以数字形态续写文明新篇。“秦岭蜀道元宇宙”依托LiDAR扫描与古籍考据,将褒斜道的青石板路、骡马商队与汉代“日行500里”的邮驿制度,以1:1比例复刻为沉浸式虚拟场景。游客佩戴MR眼镜,即可穿越时空,亲历这条“丝绸之路生态纽带”的繁忙盛景——驼铃声中,东西方文明在此碰撞交融,秦岭作为文明枢纽的厚重历史扑面而来。

“七脉纹样生成算法”以科技解码文明基因。它从渭河彩陶的粗犷图腾、洛河青铜器的雄浑纹饰、汉江刺绣的灵秀图案中,提炼出象征“和合共生”的“秦岭纹样”。这些纹样不仅应用于文化创意产品设计,更融入现代服饰美学,让传统艺术在创新中焕发新生,推动非遗产业与数字经济深度融合。

“数字秦岭”国际平台则架起文明传播的数字桥梁。它以多语言、多模态形式向全球讲述中国生态智慧与文明理念,通过分享秦岭生物多样性保护的实践经验、生态修复技术,为全球山地生态保护提供借鉴。平台自上线以来,已吸引全球众多科研机构、环保组织关注,让秦岭的山水智慧,从中华文明的精神高地,成为世界共享的生态文化财富。

四、文明启示:从“一山两河”到人类命运共同体

站在秦岭之巅,黄河的浊浪、长江的清波、洛河的涟漪在脚下交汇,AI技术如无形之手编织着智能网络。这里的变革,本质是对中华文明“天人合一”理念的科技化转译。

于自然观层面,秦岭如“文明灯芯”,照亮人与自然共生的路径。它不仅是地理的分水岭,更是生态的连接带,教会人类尊重水系的自然流向,守护山水的和合平衡,让科技成为延续自然奇迹的助力而非干预。

从文明观角度,长安与洛阳的双都辉映、七大水系的文明共生,印证“多元一体”的文明真理。不同流域的文明并非割裂的孤岛,而是共同构成中华文明的璀璨星河。秦岭连接东西,中华文明始终在差异中寻找共生的力量。

在全球视野下,秦岭西连昆仑,向东延伸连接华北平原,与阿尔卑斯山共同构成欧亚大陆的“文明脊梁”。古丝绸之路从秦岭脚下出发,架起东西方对话的桥梁;如今,“数字秦岭”平台让中华文明的“和合智慧”跨越山海,为全球生态治理提供中国方案,预示着人类文明的未来在于跨越地理界限,构建生态共融、文明共享的命运共同体。

从“七脉同源”到“智能共生”,“一山两河”始终在诉说同一个真理:真正的文明,永远生长在山水与人文的和合之处;最高的智慧,是让七脉的奔涌成为连接的纽带,让秦岭的光芒照亮人类与自然、过去与未来的共生之路。

当秦岭的风掠过千年古道,当黄河的浪拍打着文明基石,当长江的水承载着科技梦想,“一山两河”正以磅礴之势,书写人类文明共生的新篇章。在生态危机与文明交融并存的今天,“一山两河”文明的共生智慧,不仅是中国的历史遗产,更是人类突破困境、迈向命运共同体的珍贵启示。

2025年4月21日于麻香斋。