秦岭:山与国同名的文明解锁

在人类文明的漫漫长河中,秦岭,这座被“秦”之名深深烙印的山脉,宛如一部雄浑且厚重的史书,每一处褶皱都镌刻着跨越数千年的文明密码。“秦”,从最初一个鲜为人知的小地方之名,如同一颗蕴含无限能量的种子,在历史的沃土中生根发芽,茁壮成长为一个伟大帝国的名号,最终在岁月的流转与沉淀中,赋予了中国中央大山——秦岭之名。这一独特的“山与国同名”现象,绝非偶然,其中的“国”,既指向曾经崛起于秦岭、横扫六国的秦帝国,又与如今英文中“China”所指代的中国有着千丝万缕、难以割舍的联系,成为独一无二、解锁中华文明密码的关键钥匙。

一、词源考辨:溯源“山与国同名”的历史根脉

在人类文明漫长而复杂的演进历程中,语言恰似一条无形却坚韧的丝线,串联起不同地域、不同民族的斑驳记忆。“China”一词的词源牵动着学界的探索,而诸多证据皆指向一个古老的源头——从中央大山中崛起的“秦”。

公元前11世纪,周武王伐纣灭商,商之奄国覆灭,部分遗民背井离乡,被周人迁至秦岭西段的天水、陇南一带。这里层峦叠嶂,朱圉山的广袤草原水草丰美,成为秦人祖先牧马的天然牧场。他们与戎人比邻而居,在牧马技艺的交流中融合共生,至西周晚期,秦非子因养马功绩获封“秦地”,这方以“秦”为名的弹丸之地,就此成为一个民族崛起的起点。此后两百年,在秦岭的庇护下,秦人垦荒拓土,从牧马部族蜕变为雄踞关中的诸侯国,为公元前221年秦帝国的诞生埋下地理与文化的双重伏笔。

秦始皇统一六国后,推行郡县制、统一文字度量衡,构建起中央集权体制,将“秦”的大名刻入国家基因。至东汉,《西都赋》首次出现“秦岭”一词,“秦”从国号正式转化为山名,完成了从国家符号到地理标识的升华。而在西方世界,对东方大国的认知正以“Chin”为核心展开——公元前4世纪古印度《政事论》中,“Cīna”与“丝绸”并置;波斯帝国贝希斯敦铭文里,“Chin”作为东方大国代称清晰可辨。这些早于瓷器贸易千年的记载,印证了秦帝国通过草原丝路与青铜之路,已将“秦”的声名远播至中亚草原与两河流域。

语言学家发现,古希腊语“Thinai”、拉丁语“Sinae”、阿拉伯语“Sin”等变体,皆保留“Chin”的核心音素,与战国秦戈上的“秦”字(前4世纪)形成跨文明的字符共振。大英博物馆藏帕提亚银盘上“向Chin国商人征税”的楔形文字,与《史记》中“安息使者东至汉”的记载遥相呼应,勾勒出秦绢西运、青铜东传的文明交流图景。至此,“Chin”不再是地理名词,而是承载着统一、融合基因的文明符号,随着商队足迹烙印在欧亚大陆的文明版图上。

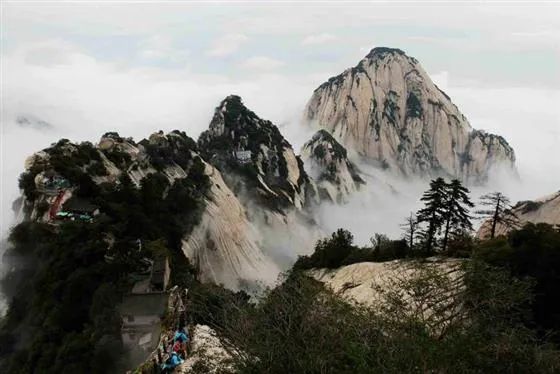

二、地理具象:秦岭——山与国同名的地理根基

在地球46亿年的地质史诗中,秦岭的诞生堪称造物主的神来之笔。约3.7亿年前,今秦岭所在的秦岭洋曾是分隔华北与扬子板块的天堑,两大板块在亿万年独立演化中,孕育出北方陆相沉积与南方海相生物群的迥异生态,宛如文明的双生胚胎在襁褓中静待融合。

造山运动的巨力撕裂海洋,海底沉积岩在板块碰撞中褶皱抬升,于2亿年前形成初始秦岭。这一地质奇迹缝合了南北板块,搭建起中华大地的“脊梁”——从此,中国南北地理首次深度交融,黄河与长江水系以秦岭为源,分别向南北奔涌,在下游冲积出华北平原、江汉平原等文明沃土。秦岭主峰太白山(3771米)如天然标尺,冬季阻挡西伯利亚寒流南下,夏季截留东南季风北上,造就“秦岭以北麦浪滚滚,以南稻花飘香”的农耕分野,也孕育了北方秦腔的粗犷与南方楚调的婉转。

早在212万年前,蓝田上陈遗址的人类活动痕迹,证明秦岭是亚欧大陆最早的古人类栖居地之一。此后,半坡彩陶上的鱼纹、仰韶文化的粟粒、华胥古国的传说,直至周秦汉唐的都城遗址,中华文明的重要节点如珍珠般串联在秦岭南北。这里是游牧文明与农耕文明的“对话场”:羌笛与秦筝在山间和鸣,胡马与汉牛在谷地共牧,形成“多元一体”的文明基因。当秦国在秦岭北麓的关中平原崛起,当咸阳、长安成为统一王朝的都城,地理的“中央性”与国家的“统一性”达成天然默契——秦岭的褶皱里,藏着中国作为“统一多民族国家”的地理密码。

秦岭作为“中央水塔”的角色早已确立:它涵养着黄河、长江40%的水源,守护着14亿人的生命之河。这种“得秦岭者得天下”的地理逻辑,在刘邦“王关中以成帝业”、李唐“据长安而统四海”的历史中反复印证,让“山与国同名”不仅是命名巧合,更是文明对地理核心的自觉选择。

三、文明基因:山与国同名背后的制度与精神传承

秦岭的地质构造,是中华文明基因的天然隐喻:主峰太白的花岗岩基底,坚硬稳固,恰似秦代郡县制为国家注入的刚性秩序——秦始皇将全国分为36郡,以“书同文、车同轨”打破地域隔阂,这种制度创新如同花岗岩为山脉提供脊梁,支撑起中国两千多年的大一统框架。而浅变质岩构成的南北坡,层层叠叠如历史书页,记录着儒家“仁者乐山”与道家“道法自然”的精神共生:终南山的隐士草庐与华山的道教宫观,在云雾中勾勒出“外儒内道”的精神坐标,正如秦岭接纳南北气流,中华文明以包容姿态融合百家思想。

秦简《田律》中“春二月毋敢伐材木山林”的禁令,与2023年《秦岭生态保护条例》形成跨越2200年的制度对话,彰显“天人合一”的永恒智慧。这种对自然的敬畏,早已融入民族基因:汉代《淮南子》强调“食者,民之本也;民者,国之本也”,与秦岭滋养的农耕文明互为表里;唐代王维在终南山写下“行到水穷处,坐看云起时”,将山水哲思升华为文明的精神高度。

在全球文明视野中,秦岭的标识性从未褪色。19世纪德国地理学家李希霍芬在《中国》一书中,称秦岭为“中国地理脊柱”,道破其划分南北、连接东西的枢纽地位;马可·波罗游历秦岭时,惊叹于“Chin's Great Wall of Nature”,将其与秦代长城并列为东方文明的象征。古丝绸之路从长安出发,经秦岭北麓西行,将秦岭孕育的丝绸、茶叶、火药与儒道思想传至西域,而佛教艺术、葡萄苜蓿亦沿此路东渐,在秦岭南北留下敦煌壁画、法门寺地宫等文明交融印记。今日“一带一路”倡议,让秦岭再次成为东西方对话的起点——当中欧班列穿越秦岭隧道,当“秦岭论坛”汇聚全球学者,这片山脉正以“文明原点”的姿态,续写“山与国同名”的当代传奇。

四、当代启示:山与国同名映照下的文明自信

走进陕西历史博物馆,秦代青铜戈上的“秦”字(金文作“ ”)与甲骨文中从禾从舂的“秦”字遥相凝视,前者是帝国威严的象征,后者是农耕文明的萌芽,共同诉说着“秦”从土地中生长的历程。卫星影像中的秦岭,如一条绿色巨龙横亘中国中央,其“中央水塔”功能滋养着中华家园的内园老园核心园,生态价值与文明意义在此高度统一。

语言学研究揭示的“Chin”词根现象,恰似秦岭南北文化的和鸣——陕北信天游的高亢与云南民歌的婉转,虽曲调迥异,却同属中华文明的旋律。从长安到北京,从“秦制”到现代中国,“统一”与“包容”的基因从未改变:黄河流域孕育了集中力量办大事的治理智慧,长江流域培育了开放包容的商业精神,这种南北互补,正是中国文明绵延不绝的秘诀。

登太白之巅,云海翻涌如历史浪潮:西倾山的羌藏岩画记录着游牧民族的宇宙观,华山的摩崖石刻留存着文人的家国情怀,川渝的梯田倒映着稻作文明的千年耕耘。这座以“秦”为名的山脉,用亿万年地质运动书写自然传奇,以五千年文明积淀铭刻文化记忆,向世界宣告:中国,不是某个王朝的短暂注脚,而是深深扎根于秦岭褶皱中的永恒文明——它因地理融合而诞生,因制度创新而统一,因精神包容而延续。

21世纪的今天,秦岭依然在解锁新的文明密码:当“秦岭国家公园”守护生物多样性,当“秦岭国家文化公园”唤醒历史记忆,我们正以行动诠释“山与国同名”的深层内涵——尊重自然即是尊重文明根基,守护秦岭即是守护中国本部。从“秦”地到“China”,变的是时代风貌,不变的是山河与文明的共生共荣。正如秦岭始终巍峨,中华文明也必将在地理与历史的双重滋养中,续写“山与国同名”的千年传奇,让世界看见秦岭的葳蕤,让世界听见中华的强音!(文/党双忍)

2025年4月19日于磨香斋。