以社团之力,守护中央水塔和中华祖脉

在生态保护与区域发展紧密交织的时代大背景下,社会组织扮演着愈发关键的角色。它们犹如灵动且坚韧的纽带,串联起政府、市场与公众,在诸多领域释放着独特能量。祖脉秦岭保护与发展,关乎国家生态安全格局,也承载着中华民族的历史记忆与未来期许。祖脉秦岭保护与发展促进会,依托社团组织的独特优势与活力,肩负着促进秦岭生态保护修复、文化创新传承、经济绿色发展的重大使命。在探索前行的道路上,如何精准把握社团组织的特质,充分发挥其效能,成为需要深入探讨与创新实践的重要课题。

一、社团组织:多维剖析概念、性质与核心特质

社团组织,作为依据《社会团体登记管理条例》界定的非营利性社会组织,是公民自愿结社、共促公益的生动实践,承载着深厚的社会理想。其本质属性集中体现为“三性”,构成与政府机构、市场主体之间的“第三部门”。

(一)三性本质:社团组织的独特基因

非营利性:社团组织以使命为驱动力,而非追逐利润。就秦岭保护类社团而言,每一笔捐款都应用于购置生态监测设备、修缮文化遗址等公益事项,构建起“输入-转化-输出”的良性公益生态闭环。

民间性:源于社会土壤,而非行政指令,是独立于政府与市场的“第三部门”。在秦岭保护中,社团能深入政府管理的细微之处,如开展农户散养污染治理、偏远峪口文化普查等工作,凭借灵活的行动填补治理空白,成为“政府引导+社会协同”治理模式的关键纽带。

自治性:通过会员大会、理事会、监事会的“三权分置”实现自我管理与监督。以国际爱护动物基金会(IFAW)的全球会员代表大会制度为例,该制度广泛收集各方意见,确保决策反映多元诉求,有效避免单一主体掌控话语权。

(二)核心特征:社团组织的显著优势

组织性:与松散的兴趣小组不同,社团组织需具备法定登记要件,拥有完善的章程,涵盖宗旨、架构、活动范围等内容,并配备专职团队。例如“秦岭植物分会”,依托标本馆、监测站、科普部,形成从科研到公众教育的完整体系。

自愿性:参与动力源于成员内心的价值认同。借鉴日本“自然保护协会”的“生态银行”模式,市民通过捡拾垃圾兑换积分,用于兑换环保商品或抵扣景区门票,从而将保护责任转化为持续的参与热情。

公益性与互益性统一:既致力于维护秦岭生态安全等公共利益,如阻止破坏雾霾源头涵养林的行为;也为会员提供专属服务,像为企业会员提供生态产品认证辅导,为社区会员优先安排技能培训,形成“我为人人,人人为我”的良好共生关系。

多样性:针对秦岭保护的复杂需求细分领域。生态保护修复分会专注于促进秦岭国家公园体系建设,着力于生物多样性保护、栖息地修复;文化创新传承分会专注于促进秦岭国家文化公园体系建设,着力于祖脉文化精品打造、栈道遗址数字化;经济绿色发展分会专注于促进绿色生产力发展,加快经济社会全面绿色转型,建设美丽秦岭。

(三)跨界优势:游走于政府与市场之间的独特价值

1.资源聚合与协同增效:通过跨界联动,社团能够吸引来自不同领域的专业人才,整合法律、金融、传媒等多元知识体系,为复杂问题提供系统性解决方案。同时,依托跨领域合作网络,社团可对接企业赞助、机构合作基金、政府扶持项目等多元资金渠道,为活动开展与组织发展注入稳定动能。

2.思维碰撞驱动创新升级:跨界融合打破了传统认知边界,使社团成员得以接触差异化的行业文化、管理模式与前沿理念。这种多元思维的深度碰撞,能够激发活动形式、组织架构、服务模式等多维度的创新灵感,帮助社团在运营实践中突破固有框架,形成更具竞争力的发展路径。

3.多维网络拓展影响力边界:借助与不同领域组织的合作,社团可通过对方的传播渠道、资源网络实现品牌曝光与影响力延伸,覆盖更广泛的受众群体。同时,成员在跨界协作中积累的优质人脉资源,不仅为个人职业发展创造机遇,更为社团后续合作拓展、项目落地提供坚实的社会资本支撑。

4.动态适应能力构建发展韧性:跨界合作场景下的复杂挑战与多元需求,倒逼社团建立灵活高效的应变机制。通过持续与不同领域主体互动,社团能够敏锐捕捉政策导向、市场趋势及社会需求的变化,提前布局战略调整,从而增强组织在动态环境中的生存能力与发展韧性。

二、专注三大核心使命:在国家战略中探寻秦岭保发会的精神坐标

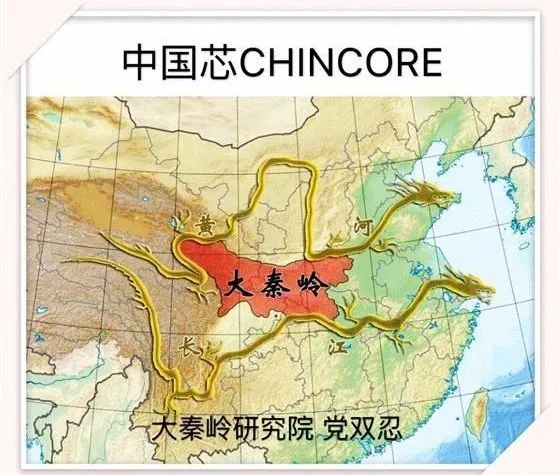

中国是一个多山的国家,但秦岭不是一般的山,而是中华民族的祖脉、天然的国家版本馆、泽被天下的中央水塔、世代中国人共享的中央公园、享誉世界的中华国宝家园。

秦岭是世界级大山,黄河、长江是世界级大河,秦岭与黄河、长江共同建构的“一山两河”是中国地理奇迹,也是全球地理奇迹。秦岭雄踞中华之央,向长江、黄河输入水源、调节中国南北气候,蕴育中华古人、古国,深藏周秦汉唐盛世文化基因。

保护好秦岭生态环境,对中华民族长盛不衰,实现“两个一百年”奋斗目标,实现可持续发展具有十分深远的意义。当好秦岭卫士,守护中央水塔和中华祖脉是21世纪的国之大者。祖脉秦岭保护与发展促进会的每一名会员,都是21世纪的秦岭卫士,要站在国之大者的高度,从生态保护修复、文化创新传承、经济绿色发展三方面精准发力。各位会员要齐心共进,让秦岭保发会的三大核心使命绽放出炫酷的时代光彩。

(一)生态保护修复:从被动防御到主动治理。秦岭是全球生物多样性保护关注的热点地区。我们不能局限于遏制违建,要主动推动生态保护修复,要与时俱进,推进“监测-预警-治理”体系建设。联合以秦岭国家公园以为主体的自然保护地体系、以秦岭国家植物园为主体的植物园体系,设立监测样地、站点,为秦岭保护与发展提供有力的数据支撑。科技赋能,让秦岭生态保护从“被动应对”走向“主动出击”。

(二)文化创新传承:从静态封存到活态新生。祖脉文化是中国文化精髓。突破传统的名录式保护方式,充分激活“秦岭文化基因库”。联合秦岭国家文化公园、风景名胜区,以及各类博物馆、文化馆、考古遗址,打造中华祖脉文化精品。秦岭古道承载着秦岭精神记忆。依托秦岭古道,开发“徒步+考古”体验线路,开发“秦岭方言保护APP”,利用AI技术还原失传的古栈道劳作号子,让文化遗产从书本走进日常生活。

(三)经济绿色发展:从“守山穷”到“生态富”。一代人又一代人靠山吃山的方式。秦岭保发会将着力破解保护与发展悖论,积极探索生态产品价值实现的“秦岭方案”。为秦岭特色产品申请“秦岭生态原产地认证”,使其回收生态溢价;开发“秦岭碳汇认购”小程序,企业用户在线认养华山松、秦岭红豆杉,同时获取ESG报告减碳数据,形成“保护者受益、投资者获利”的双赢闭环。绿色生产力是秦岭发展的希望所在,也是守护者共享的绿色发展红利,向世界贡献的秦岭智慧。

当然,我们要清醒认识、沉着应对现实挑战,采取跨域治理与多元诉求的平衡策略。面对环秦岭6省1市、生态保护红线与乡村振兴区域重叠的复杂情况,秦岭保发会要发挥“第三部门”优势,着力破解三大难题。一破行政分割难题。陕西“秦岭卫士”与四川“熊猫巡护”数据无法共享,需搭建跨省数据共享平台,实现信息互联互通。二破利益冲突难题。妥善处理护林员生计,旅游开发与核心保护区缓冲带冲突,建立多方参与的协商机制,平衡各方利益。三破代际传承难题。针对年轻一代对秦岭文化认知逐渐弱化的问题,通过开展“Z世代秦岭科考营”“国潮秦岭IP开发”等项目,重新建立年轻一代与秦岭文化的情感联系。

此外,秦岭保发会具有智库功能,将搭建秦岭智库联盟,全面促进秦岭生态保护修复、文化创新传承和经济绿色发展。

三、以社团特性为指引,构建有温度、有力量的组织

当我们谈论守护秦岭,不仅是在规划项目与机制,更是在凝聚一群人的热爱与信念。祖脉秦岭保护与发展促进会的架构设计,既需要制度的刚性支撑,更需要情感的柔性联结——这是一个有理想、有温度、有行动力的共同体。从合法性根基到现代化治理,从多元参与到立体赋能,每一步探索都在回答同一个问题:如何让保护秦岭的理想照进现实?

(一)筑牢合法合规根基:以责任守护信任

信任是公益事业的生命线。我们将“透明”与“纯粹”融入组织基因:严格依照法规登记,把党建条款写入章程,确保方向不偏;运用区块链技术搭建 “阳光财务系统”,捐赠者扫描项目牌二维码,即可实时查看资金流向——小到一株古树认养的养护记录,大到生态监测设备的采购明细,每一笔善款都在阳光下流转。同时,设立商业“防火墙”,制定 “三不原则”(不涉足矿产开发、不参与房地产配套、不支持高污染企业),用“秦岭生态友好指数”严格筛选合作企业,确保每一份资源都流向真正的绿色事业。正如一位核心会员所说:“把钱交给促进会,就是把秦岭的未来交给值得托付的人。”

(二)推进现代化治理:让智慧与民意共鸣

一个优秀的组织,应当是“众人拾柴火焰高”的生动实践。我们创新采用“双轨制会员大会”:30%的席位留给秦岭周边村民,让护林员、农户的声音直达决策层;70%由专家、企业家等专业代表组成,确保方案兼具可行性与前瞻性。理事会更汇聚跨界智慧——既有秦岭研究院的首席科学家把控生态修复方向,也有文旅上市公司ESG总监提供商业视角,避免“学者空谈”或“利益短视”。

“创新基金” 则成为激发活力的引擎:每年20%的预算用于众筹提案,像“香菇产业园冷链物流”项目,从农户的需求中诞生,通过集体投票落地,直接带动周边村民增收。此外,“社区反哺率” 指标的设立,让生态修复项目优先雇佣本地劳动力,文化传承项目优先采购村民手工艺品——保护秦岭,最终惠及秦岭脚下的每一个人。

(三)创新多元参与机制:让热爱转化为力量

在这里,每一份微小的行动都意义非凡。个人会员体系 构建起“成长型参与网络”:青铜会员每月收到《秦岭季刊》,白银会员参与峪口清洁日、非遗传承人工作坊,黄金会员更能加入专家科考队,甚至提名理事会候选人。例如,西安大学生通过参与“秦岭方言保护APP”开发,从普通志愿者成长为文化传承项目的核心成员。

单位会员则实现资源共享与价值共赢:为高校开放生态数据接口,助力科研成果转化;为民宿协会设计“秦岭山居”认证标准,并通过携程旅拍平台推广,让加入促进会成为品质背书。更值得一提的是“双向赋能” 模式:“秦岭净山行动”与户外运动品牌合作,每招募100名志愿者,品牌就捐赠一套红外监测设备;“非遗活化计划”邀请苏州绣娘与秦岭土织布传承人联名创作,产品收益的5%反哺保护基金—— 保护秦岭,不仅是奉献,更是创造价值、实现共赢的旅程。

(四)实施立体化赋能:让科技与文化共舞

我们用“科技之眼”守护生态,用“文化之魂” 唤醒记忆。比如“秦岭生态大脑” 整合水质、气象、植被等多维数据,运用数字孪生技术模拟违建开发对径流的影响,为政府规划提供可视化预案; “物种保卫战” 为朱鹮、大熊猫佩戴GPS项圈,实时追踪栖息地变化,DNA条形码技术更助力破获多起非法盗伐案。

在文化领域,“秦岭文化基因库”系统整理传说、非遗、民谣,建立可检索数据库;联合《国家宝藏》团队为“秦岭四宝”打造拟人化IP,盲盒、表情包全网爆火。更特别的是“行走的课堂”:“秦岭科考夏令营”让初中生参与植物标本制作、村民口述史采集,优秀成果结集出版为《秦岭少年观察日记》,培养出一批“小小秦岭代言人”。此外,我们推动成立 “秦岭生态产品交易所”,开发林副产品、文旅体验、碳汇指标三大交易板块;举办“秦岭绿色发展峰会”,推广汉中茶旅融合、商洛光伏农业模式—— 科技与文化的交融,正在让秦岭的绿水青山变成金山银山。

四、守正创新,书写社团组织秦岭答卷

“终南何有?有条有梅。”三千年前《诗经》的沉吟,掀开秦岭草木葳蕤的生态长卷。“石作莲花云作台,仙人一度一归来”,李白笔下的奇幻笔触,镌刻着华夏先民对山岳神灵的虔诚仰望。秦岭是连东西、合南北的地理中枢、中华脊梁,流淌生态血脉、生命之源的绿色水库、中华水塔,传承文化记忆、文明基因的精神丰碑、中华祖脉。

祖脉秦岭保护与发展促进会是连接政府与市场的“第三部门”,要以“三性”为基:非营利性如定盘星,校准守护初心;民间性似源头活水,激发创新动能;自治性若稳固基石,筑牢治理根基。当零散的保护热忱经由组织化淬炼,便凝聚成科学的治理方案;当个体的价值认同升华为全民行动,“祖脉守护”便从口号化作躬身力行的实践。

秦岭不是一般的山脉,秦岭保发会也不是一般的社团。秦岭褶皱里,“大禹凿山导河”的传说仍在回响,诉说着先民“天人合一”的生态智慧;而今峰峦间,巡护员的脚印与红外相机的光点交织成网,勾勒出新时代的守护图谱。站在生态文明建设的潮头,秦岭保发会既是祖脉的守护者,更应成为中国特色社会组织发展模式的探路者。唯有以“不役耳目,百度惟贞”的定力抵御诱惑,在合规中开拓创新,在博弈中坚守公益,在传承中激活文明,方能让“云横秦岭”的苍茫,化作“青山不老”的永恒,为全球生态治理贡献独具东方智慧的社团样本。

后记

本文以“守护”为核,串联起秦岭保发会生态保护、文化传承、绿色发展三大使命,其内涵深远而厚重。

在生态保护修复 领域,“守护”是躬身力行的坚守。我们既要化身秦岭卫士,坚决抵制违建、滥伐、偷猎等破坏行为,更要主动作为,构建“监测-预警-治理”智慧体系,用科技手段为生态环境筑牢防线。每一次物种追踪、每一处植被复育,都是对这片“中央水塔”最虔诚的守护,如同呵护生命般不容丝毫懈怠。

于文化创新传承而言,“守护”是跨越时空的对话。我们突破传统名录式保护,激活秦岭千年文化基因,让古道号子、非遗技艺在AI技术中重焕生机,让秦岭四宝IP以国潮姿态走向世界。这不仅是对文化遗产的存续,更是让中华文明的根脉在新时代绽放光彩,如同守护家族传世珍宝,代代相传、生生不息。

而经济绿色发展 中的“守护”,则是智慧与责任的平衡。我们探索生态产品价值转化路径,为山货赋予“秦岭生态认证”,将碳汇资源转化为绿色财富。每一份生态溢价、每一笔碳汇认购,都是在守护绿水青山的同时,实现“生态美”与“百姓富”的双赢,让秦岭的宝藏真正造福当代、泽被子孙。

守护中央水塔和中华祖脉,绝非任何一个维度上的行动,而是对生态、文化、经济的综合性系统性性持续性守护。它凝聚着秦岭保发会的初心与担当,承载着中华民族永续发展的殷切期许。(文/党双忍)

2025年4月18日于磨香斋。