游走中国西部县城(二)

渭南合阳:伊尹故里,诗经之乡

作为中国第一部诗歌总集,《诗经》是中华礼乐文明的精神之花,是中国人的精神寄托和美学家底。“关关雎鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑。”这首传诵了2500多年的经典诗文,便出自合阳这片古老而富有文化底蕴的土地。

《诗经》中有这样的诗句:“文王初载,天作之合,在洽之阳,在渭之涘。”描述的是周文王年轻时,在洽水以北,迎娶妻子太姒,缔结美好的姻缘的场景。洽水所在的区域便是合阳,这里也因此被誉为“诗经文化之乡”和“中华爱情诗歌的发源地”。

合阳县的历史源远流长,可追溯至西汉景帝二年(公元前155年),当时设立“郃阳县”,隶属内史郡。1964年9月,“郃”字改为“合”,正式命名为合阳县,隶属于渭南专区。千百年来,“洽水”的流淌从未间断,浩浩汤汤的水流见证着这片土地的烽火与柔情。这里安寝着“三皇五帝”之一的帝喾,孕育了烹饪始祖伊尹、近代佛教大师印光法师等历史文化名人。

合阳文庙是合阳现存最完整、规模最大的古建筑群之一,位于合阳县城中心,是一座具有重要历史和文化价值的古建筑群。其建筑规模宏大,气势恢宏,呈现出前庙后学的布局。文庙的主体建筑包括大成殿、明伦堂、尊经阁等,占地面积达6750平方米,建筑面积2173平方米。它不仅是中国古代建筑艺术的瑰宝,也是合阳历史文化的重要象征。

出土于合阳县莘里村的《曹全碑》系东汉王敞等人为郃阳令曹全纪功颂德而立。作为东汉末隶书完全成熟期的杰出代表作品之一,它详细记载了东汉末年曹全镇压黄巾起义的历史事件,不仅是研究东汉末年农民起义不可或缺的重要历史资料,也是现存中国汉代石碑中保存较为完整、字体较为清晰的少数珍贵作品之一。

悠久的历史必然衍生灿烂的文化。粗犷厚重的黄土地孕育出的合阳文化基因,印刻在这里独特的民俗之中。一双手温柔地拂去时光的尘埃,用和缓的语气将非遗的古老故事娓娓道来:高亢激越、刚柔并济的东雷上锣鼓;被誉为“中华一绝”的提线木偶;中国戏曲活化石跳戏;工艺精巧的剪纸;绚烂多彩民俗久远的面花……无不在三秦乃至华夏大地上闪耀着灼灼光华。

八百里秦川粗犷豪放,跟随黄河的波涛来到这里,骤然变得温婉清秀。一条黄河,十里荷塘,百种珍禽,千眼神泉,万顷芦荡。洽川“处女泉”,是黄河岸边一颗璀璨的明珠,堪称“华夏一奇”。“处女泉”的命名源自当地一项古老的传统习俗:古代洽川的女子在出嫁之前,会在姊妹的陪同下,来到此泉洗浴净身,在蓝天白云的映衬下,茂密的芦苇宛如一道天然屏障,姑娘用清澈的泉水洗去满身的尘土与疲惫,容光焕发地迎接人生的幸福时刻。

处女泉是芦苇荡地下的喷泉自然形成的温泉。水底有无数泉眼,细沙遍布,游泳洗浴时,泉水涌动,沙粒旋转,仿佛绸缎轻拂身体,如同少女的轻柔按摩,痒酥舒畅,使人如醉如仙。水中富含锶、铜、硒等微量元素,具有祛病健身、延年益寿的功效。

山峦叠翠映衬水的柔情,轻波细浪诉说山的传奇。合阳不仅有千眼神泉的奇观,还有一座独特的山形景区,地貌尤为特殊,整座山形似一只翘尾东行的大蝎子,静卧于沟壑之中,故而当地人形象地称其为“蝎子山”。民间流传有“聚宝盆、福寿山,蝎子卧盆间”的说法。

福山之所以闻名遐迩,不仅因其独特的造型,更在于其“三教合一,和睦共处”的独特现象。山上供奉着佛教的释迦牟尼、道家的老子以及儒家的孔子,这种三教并存、和谐共生的景象在我国实属罕见。

在合阳,踅面是独有的传统特色面食。踅面的“踅”字,有折回、旋转、盘旋的意思。这个字简单精确地概括了踅面的制作手法,从和面到摊成饼切条,再到下锅捞起,整个流程都离不开搅拌的动作。踅面是以合阳为主的渭南地区独有的面食,主要由荞麦制成。刚刚烙好切成条状的荞面煎饼,保质期最长达到半个月之久。

合阳人吃踅面,在开水中煮2分钟,捞起后浇上足量的红油辣椒和猪油,再撒上韭菜花或者葱花。嚼起来油香浓郁,辣味悠长,爽口又管饱。也正是因为这种独特的食用方法,有人把踅面称为“中国最古老的方便面”。

合阳人对面食的喜爱,源自脚下的沃野田园。被誉为关中四大名吃之一的黑池羊肉糊饽,以其油水厚、味道美、价格低廉而闻名;用荞面压制而成的同家庄水鲜饸络,和面时加入蒿籽或火烧青石水,使面条筋道有韧性,口感独特;路井辣子豆腐,浓香软糯的豆腐,淋上特制的辣子油,辣子红艳,臊子味浓,尝一口满嘴留香……这些美食不仅味道独特,而且历史悠久,深受当地人和游客的喜爱。

铜川印台:千年炉火不熄的陶瓷艺术殿堂

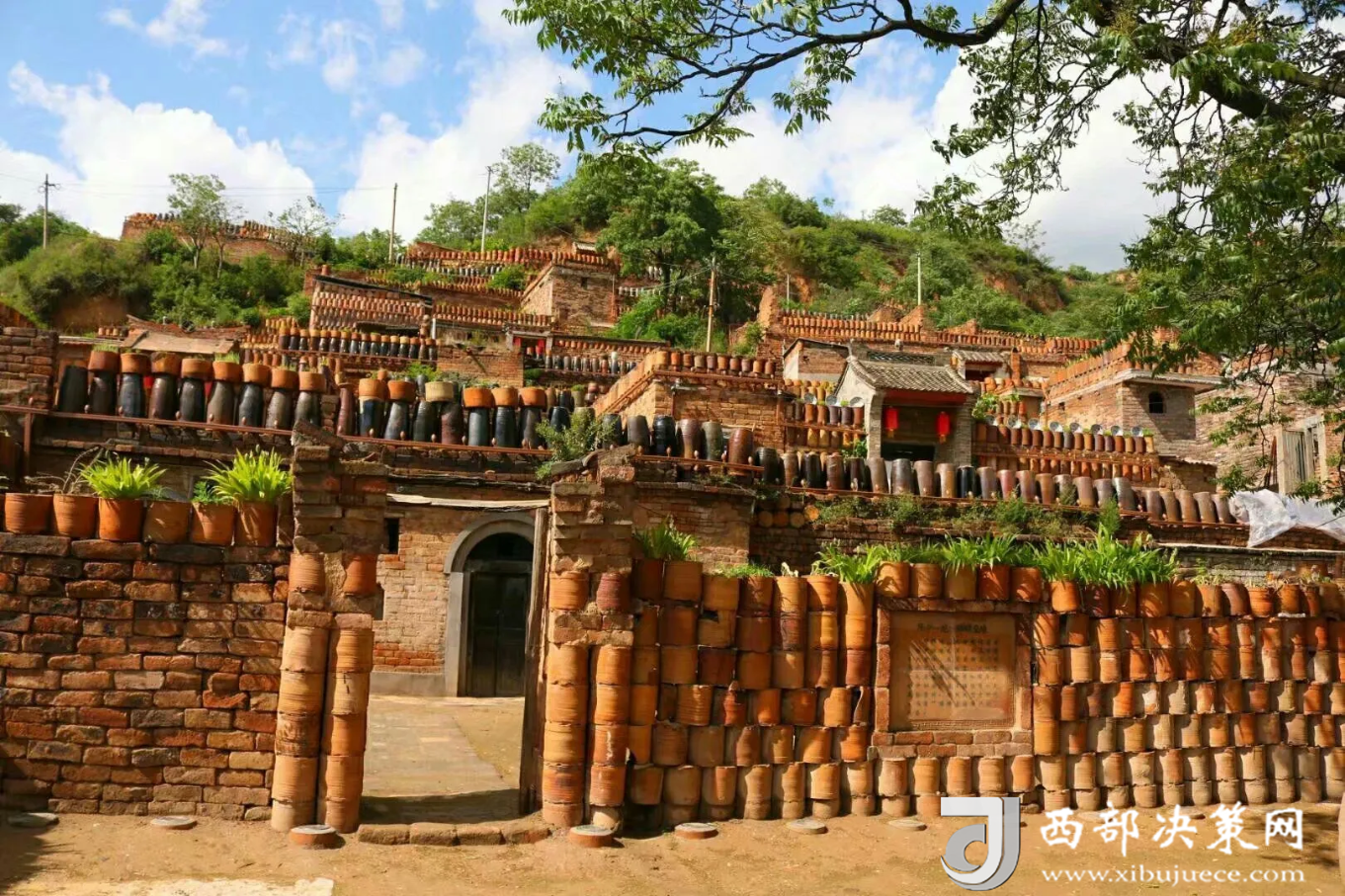

群山环绕的金锁关石林,美如仙境的玉华宫,碑石林立的孟姜女祠……铜川市印台区有许多值得一游的景点,它们各有特色。这其中有一个充满历史韵味与独特风情的地方,仿佛是一颗被时光遗忘的明珠,静静地闪耀着属于自己的光芒,就是陈炉古镇。陈炉,因“陶炉陈列”而得名,因陶瓷发展而留名。它是中华古老名窑耀州窑的发祥地之一,被誉为“东方古陶瓷生产的活化石”,素有“渭北瓷都之一”的美称。

这里有比景德镇烧瓷还要早三百年的古窑,其陶瓷烧制之火,千年以来灼灼不熄,形成了“炉山不夜”的独特奇观,创造了世界同一个地方陶瓷烧造时间最长的纪录。古人挥毫泼墨,赋诗赞曰:“山外遥看长不夜,星流月奔互参差”。

时至今日,人们依然能从这个保留着古耀州窑传统制瓷技艺的地方窥探到绵延传承一千四百多年的古代工业文明密码。见证岁月沧桑的古泥池遗迹,是陈炉古镇八景之一。在这里,可以更加清晰地观察到当年泥池的布局和规模,这些遗迹不仅是陈炉古镇历史的重要组成部分,更是研究古代陶瓷制作工艺的珍贵资料。

成立于2012年的陈炉古镇博物馆,是一个没有围墙的“活态博物馆”。这里保存了金、元、明、清各时期的陶瓷烧造区34处,古窑炉40余座,作坊遗址和典型文化堆积层20余处,是研究、观赏传统陶瓷技艺和艺术的珍贵活化石。

博物馆生动展示了传统陶瓷制作技艺、历史悠久的窑神祭祀文化、丰富的民间故事以及土著的生活状态,共同构成了陈炉古镇独特而完整的文化景观。

漫步在蜿蜒曲折的古街上,宛如踏入了一幅历史长卷,石板路被岁月打磨得光滑如镜,一砖一瓦皆在讲述着千年的往事。陈炉古镇的古建筑以明清和民国时期的为主,保存得相当完好。这些古建筑群落多为四合院式或围合式,门窗、青砖绿瓦、雕梁画栋都保持着原有的风貌。它们向世人展示了陈炉古镇曾经的辉煌,也让后人得以领略到古代工匠的过人智慧和精湛技艺。

街巷两旁,陶瓷作坊依次排开,未上釉的陶坯整齐地码放在架子上。手法娴熟的匠人制作陶坯,将一团陶土置于陶轮之上,随着陶轮的转动,或轻压,或提拉,不一会儿,一个初具雏形的陶罐便在他们的手中诞生。陈炉陶瓷制作工艺历史悠久,从采土、配料、制坯,到绘制、烧制,每一道工序都经先辈们口口相传、代代相承,历经千年而不衰。

陈炉古镇建筑风格独特,这里的民居依山排布,外墙使用罐罐垒成,层层叠叠,状如蜂房,错落有致,形成了古镇一道迷人的风景线。墙壁、台阶、水沟,乃至地面,均由瓷片精心铺就,极具油画效果,被赞为“脚下的艺术”。每一步都是悠久的历史、厚重的文化。置身其中,一声呐喊,回应中便融入了瓷的律音,空灵而悠长……

除了制陶,这座被瓷器包围的小镇也多了许多新生事物。村民建起了古镇街铺与旅游民宿,沿着瓷片铺就的长巷,各种摊位映入眼帘。摆放着各种陶瓷器皿,包括罐罐、盆盆、大瓮、小碗、盘盘等,种类繁多,让人眼花缭乱。嗅着古镇淡淡的烟火,品尝着各种各样的美食,在这里,游客可以放慢脚步,静下心来去感受那份独特的古朴韵味,体验一段穿越时空的奇妙旅程。

陈炉古镇定期举办各种文化活动,如陶瓷展览、传统手工艺展示等。游客能参观陶瓷陈列馆、手工作坊,观看原始的制陶场景,如山中取料、手挖车堆、雕花绣草、泥池陈列、手工制坯、转轮制就、煤炭翻膛、蹄窑烧成等传统工艺;还可以在瓷坊陶吧亲自体验陶瓷制作的乐趣,感受1400多年来传承不断的陶瓷制作技艺。每一步都充满了历史和文化的沉淀,让人不禁赞叹传统工艺的非凡魅力和悠久历史。

这里不仅有精湛绝伦的制陶技艺,吃食也是一绝。农家乐供应着丰富多样的当地特色美食,包括锅盔、菜馍、饸饹、凉拌芹菜、凉拌黄豆芽、五香牛肉、凉拌茄子、豆腐、槐花麦饭以及八宝黑米甜饭等,令人垂涎欲滴。

陈炉的酸汤饸饹堪称一绝,具有稀、煎、汪三大特色。所用面条为麦子面,而非荞面,其独特之处在于酸汤。汤中融入自酿的粮食醋及多种香料调和,再浇上猪油臊子,撒上葱花蒜苗,一碗热气腾腾、香气扑鼻的饸饹面便呈现在眼前,吃上一口唇齿留香,回味无穷。

无论何时漫步于陈炉古镇,总能偶遇三五成群的游客。他们来到这里,不仅是为了领略“罐罐垒墙,瓷片铺路”的独特民俗风情,更是为了在“围炉煮茶”的惬意中,感受大自然那份质朴与宁静的美好。煮茶使用的茶具是陈炉的瓷器,茶叶则是当地独有的龙柏芽,龙柏芽富含粗纤维以及铁、钾、钙、磷等多种矿物元素,具备清热、泻火、明目等功效。

生一炉烟火,围一方天地,慢慢地煨着茶,三五好友谈天说地……袅袅烟火,在这座充满诗意的小镇里升起,是别处难寻的雅致。

宝鸡太白:山水画卷中的生态乐土

在冬日游玩项目里,滑雪当然必不可少。高山白雪中,耳畔响起的唯有风声。脚踏雪板,从山巅一跃而下,沉浸在雪的世界里,可忘却一切烦恼。位于宝鸡太白县的鳌山滑雪场,绝对是滑雪爱好者们的不二之选。

鳌山滑雪场坐落于风景如画的鳌山脚下,海拔较高,雪质纯净。与其他滑雪场相比,鳌山滑雪场拥有更加优越的自然环境,四季分明的气候使得这里在冬季拥有丰富的降雪量。作为中国西部规模最大、雪期最长的国家级滑雪场,在雪季时,这里的温度平均保持在-8℃左右,气候舒适宜人。滑雪场占地面积达到11平方公里,宏伟宽广,雪期最长可达120天。

每当冬季来临,洁白的雪花纷纷扬扬地飘落在西北大地上,整个滑雪场被装点得银装素裹。宽阔的雪道在山间蜿蜒伸展,宛如一条白色的巨龙,活灵活现,激发着无数滑雪爱好者的驰骋冲动。滑雪爱好者们身着鲜艳的雪服,手持雪杖,从雪道顶端疾驰而下,感受着风在耳边呼啸而过,体验着速度与激情的完美融合。

太白县位于秦岭腹地,横跨长江、黄河两大流域,北接炎帝故里宝鸡市,东邻千年古都西安市,南通天府之国成都市,地理位置极为重要,是连接四川与陕西的交通要塞。县内因有秦岭主峰太白山而得名,蕴含着丰富的自然和文化资源。

每当夏季到来,这里又摇身一变,成为户外休闲康养度假胜地。由于地处秦岭深山,加之海拔较高,森林覆盖率极高,空气中富含负氧离子,气候独特,长冬无夏,春秋相连,年平均气温保持在7.7℃,夏季平均气温仅为19℃,被誉为名副其实的“夏季空调城”,成为周边城市居民争相前往的避暑胜地。

太白县的黄柏塬景区,有着九寨沟般的斑斓水色,璀璨林海,被誉为“秦岭小九寨”,却比九寨沟多了几分缥缈与灵动。彩色山林与碧水的倒影,在雾海的弥漫中模糊了界限,美得像油画般不真实。

踏入黄柏塬,首先映入眼帘的是那层峦叠嶂的山脉。这些山脉犹如大地的脊梁,巍峨挺立,连绵不绝。云雾缭绕中,它们的轮廓略显朦胧,更添几分神秘。山上植被茂密,树木葱郁,仿佛给山脉披上了一件绿色的绒衣。随季节变换,还偶尔露出斑斓色彩,宛如绒衣上精心绣制的花纹。

在这山峦之间,错落有致地掩映着一座座古朴的民居。白墙青瓦,透着简单纯粹的美。屋舍周围,常有用石头堆砌的矮墙,墙头几株不知名的小草在微风中轻轻摇曳。袅袅炊烟从烟囱升起,如轻柔丝带缓缓飘向天空,仿佛诉说着屋舍中温馨的故事。

这里的一切,如同一幅天然去雕饰的画卷,所有元素都完美地融合在一起,全然一处超脱尘世的世外桃源。这片土地上的时间似乎放慢了脚步,令人们得以远离尘嚣,尽情享受宁静与美好。

当然,太白县不仅有秀丽的自然风光,还有着丰厚的人文历史。坐落于太白山脚下的药王谷景区,得名于药王孙思邈在此隐居研修31年并悬壶济世。孙思邈,这位唐代著名的医药学家,被誉为“药王”,他在这里潜心研究医学,救济百姓,留下了宝贵的医学遗产和动人的传说。药王谷也因此成为中医药文化的重要发源地之一,吸引着无数游客前来探访药王的足迹,感受中医药文化的博大精深。

景区包含观音庙、药王石锅、药王洞、药王台、柴湖平等五大区域,自然风光旖旎,谷中奇石星罗棋布,万千花草争奇斗艳,石锅瀑布气势磅礴,飞瀑彩虹如梦似幻。春天,花香四溢,鸟鸣清脆;夏日,林荫蔽日,彩虹隐现;秋天,红叶满谷,仙果飘香;冬日,雪境皑皑,冰瀑壮观。四季各有奇景,漫步在药王谷的山涧林荫栈道上,耳畔是流水潺潺,鸟鸣嘤嘤,雾气缭绕,宛如置身仙境,令人心旷神怡。

旅行不仅仅欣赏美景,也品味美食。太白小吃以其独特的风味和制作工艺,吸引了众多游客前来品尝。多不胜数的特色小吃,土豆制品有洋芋糍粑、洋芋疙瘩;面食则有扯面、噪子面、刀削面、麻食,以及正宗的陕西面皮、凉粉、肉夹馍、羊肉泡馍和乔面烚烙。

太白县城的肉夹馍,以其选料精细、调料全面和火功精湛而闻名。独特的陈年老汤更是赋予腊汁肉别具一格的口感,赢得人们的交口称赞:“肥肉不腻,瘦肉不柴,无需用力咀嚼,肉质自然酥烂,唇齿留香,久久不散。”

熏腊肉堪称当地美食的瑰宝,制作时精选优质猪肉,经过精细的腌制与独特的熏制工艺,最终形成色泽红亮、香味扑鼻的熏腊肉。食用方法多样,无论是炖煮成汤还是爆炒成菜,都能展现出其独特的风味。尤其是其独特的称呼——“马子肉”,更是为这道美食增添了一份浓厚的地域文化色彩,令人回味无穷。(文/贺娇)

图片来自网络,版权归原作者