漆艺:穿越千年的东方韵味

近日,许久未更博的中国传统文化传播者李子柒在其社交平台上发布了为奶奶制作漆器衣柜的视频,令冷门的漆器制作技艺重新走进大众视野,引发热议。

视频中制作的衣柜,从木材的打磨到漆画的勾勒,都经李子柒一人之手。当最后的“火麒麟”在柜门上翩然浮现,人们无不赞叹漆艺的神奇与美妙。在正常光线下,麒麟隐匿于无形;强光之下,洒了螺钿粉的柜面则如云雾缭绕,又似闪烁的点点星光。置身于光影中的麒麟熠熠生辉,辉煌夺目,不禁令人对匠心独具的漆艺心生敬畏。

“百里千刀一斤漆”

中国漆即天然漆,又名土漆、大漆,是我国著名的特产之一,为漆树的一种分泌物,割其树干得之,属于天然树脂涂料。“漆”,本作“桼”,上面的“木”字代表树,中间两笔表示在树上割了两刀,下面的“水”代表漆液流出来,形象地将割树取漆的过程展现出来。

采漆人在劳作过程中,用贝克将漆液收集起来。刚从树上采割下来的生漆为乳白色胶状液体,当接触空气氧化后,逐渐转变为褐色,紫红色,以至黑色。生漆干燥后,会形成稳定的漆膜,漆膜有着光滑且坚韧的特性,且抗压、耐磨、抗菌、抗氧化。涂了漆的木制品,经过几千年的时间,还能完整保存下来。

采漆界流传着这样一句话,“百里千刀一斤漆”,采漆人起早贪黑,跋山涉水,全神贯注,小心翼翼地一刀一刀割开漆树的树皮,生漆缓缓流出。这看似简单的动作,实则需要极高的技巧和十足的耐心。

每一刀的深度和角度都有严格要求,刀深了会伤及漆树的根本,影响其生长;刀浅了又无法获取足够的生漆。只有经验丰富的割漆人,才能在这细微之间游刃有余,确保既不伤害树木,又能收获丰富的生漆。采漆不仅辛苦,还得面临生漆过敏的风险,采漆引起的发痒和肿疮也称“漆疮”或“漆咬”。

陕西是我国主要的漆树种植和生漆原产地之一。古时有“天下漆秦占七”之说,这表明陕西在古代就是生漆生产的重要区域。河姆渡遗址出土的新石器时代漆碗以及秦兵马俑彩绘表面的生漆涂层,都充分证明了陕西在大漆使用和制作方面拥有悠久的历史。

追溯历史,在辉煌灿烂的唐代,陕西的漆艺就已经达到了相当高的水准。当时的陕西漆艺匠人们凭借着精湛的技艺,创造出了许多令人惊叹的漆器作品。

唐代金银平脱碗堪称唐代漆艺的杰出代表。其制作工艺极为复杂,将金银薄片精心地镂刻成各种精美的图案,然后巧妙地镶嵌在漆器表面,金银的华贵与漆器的古朴相得益彰,展现出一种独特的美感。

作为陕西漆器中的瑰宝,法门寺地宫出土的唐代黄釉漆金银平脱秘色瓷碗和漆宝函,像是打开了一扇通往古代漆艺辉煌世界的大门,当这些精美的漆器重见天日时,人们无不为之震撼。

从河姆渡、跨湖桥和井头山遗址出土的漆物看,世界上最早发现漆树“眼泪”和制作漆器的国度便是中国,最早可以追溯到八千多年前。中国最早关于天然漆采集技法的记载,出自著作《庄子·人间世》:“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。”这句话描述了桂树因其实用价值而被砍伐,漆树则因能制作漆器而遭受割皮的现象,深刻地反映了当时人们对漆树的利用情况。

那些古老的建筑梁柱经过漆液的涂刷后,不仅增添了庄严肃穆的美感,而且能够抵御风雨侵蚀,延长建筑的使用寿命。在一些重要的宫殿建筑和庙宇中,漆液被用于装饰和保护那些具有特殊意义的建筑构件,成为彰显建筑尊贵身份的重要元素。除此之外,日用家具也是漆液的重要用武之地,无论是精美的桌椅,还是古朴的箱柜,被漆膜精心装饰后,既美观又耐用,提升了家具的整体品质。

在漫长的岁月里,人们用木头或者其他材料做造型,用漆涂在各种器物的表面,制成日常的器具或者工艺品,这些物品被称为“漆器”。漆器的制作工艺十分复杂,首先须制作胎体。胎为木制,偶尔也用陶瓷、铜或其他材料。也有用固化的漆直接刻制而不用胎。胎体完成后,漆器艺人运用多种技法对表面进行装饰。

裱布、髹漆、雕漆与打磨,每一道工序皆独具匠心。髹漆的过程尤为考究。根据不同的胎底材质,漆器的层数可能从几层到几十层不等。匠人需用发刷将一层薄漆均匀涂抹于胎体之上,每涂抹一次,都要等待其自然阴干,然后重复这一步骤,直至表面累积起数十层细腻的漆层。

推光则是漆器制作的最后一道工序,匠人需先为漆器涂上一层植物油,再用手蘸取推光粉,以手心与指尖在涂好漆的半成品上反复摩擦,直至漆面光滑如镜,细腻非常。大漆温厚,一如匠人初心,匠人们手起指落间,千磨万推终成器。

朱砂如血,松烟似发,从朱砂和松烟,人们得到了漆器最初的两种主色。红色和黑色,热烈与深沉,从原始时期,经春秋、历战国、传秦汉、越唐宋,红色的漆就这样一年又一年,髹饰着古老的国度。

“大漆为媒,一眼千年”

作为漆器的发源地,中国漆器的历史渊源可追溯至新石器时代。青铜时代落幕,漆器开始绽放它的光彩。步入文明时代后,漆器工艺不断精进,商、西周及春秋时期,镶嵌、螺钿、彩绘漆器已展现出较高水平,殷商时代已有“石器雕琢,商酌刻镂”的漆艺;至战国、秦、西汉时期,漆器业空前繁荣,从战国到两汉,它经历了长达五个多世纪的鼎盛期。

汉代漆器,在战国时期生产的基础上达到了一个鼎盛时期。汉代的髹漆器物,包括鼎、 壶、钫、樽、盂、 卮、杯、盘等饮食器皿,奁、盒等化妆用具,几、案、屏风等家具,种类和品目甚多。漆器广泛应用于社会各阶层,从宫廷到民间,从生活用品到丧葬用具,无不涉及。另外漆器还增加了大件的物品,如漆鼎、漆壶、漆钫等,并出现了漆礼器,以代替铜器。

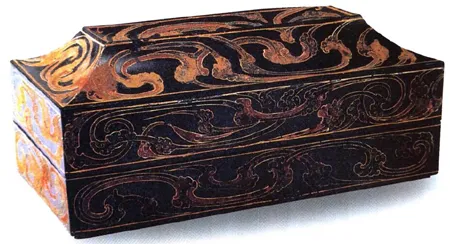

西汉墓出土的西汉识文彩绘盝顶长方形漆奁,岁月磨砺造成的斑驳破损,依然难掩它的绝代风华。它或许是一位贵族女子梳妆台上的心爱之物,一位佳人对镜梳妆,精美的妆奁中,脂粉早已零落成泥,万物在时间里淹没,唯有这件漆盒,如同宝器,得以不朽。

漆器的制作技术和风格在不同历史时期有所变化。唐代漆器以其奢华而著称,广泛运用了螺钿和金银平脱工艺。此外,唐代漆器还体现了对外文化交流的深远影响,例如日本的“脱活干漆”和“莳绘”技术,就是在中国的影响下发展起来的。宋代漆器风格多样,既有简约质朴的素髹,也有繁复华丽的雕漆。元代雕漆工艺更是跻身中国漆器四大杰作之列。

明至清初是中国漆器工艺发展的重要阶段。在这段时间里,漆器工艺不仅得到了全面的发展,而且工艺技法也呈现出丰富多样的特点。漆器不再仅仅是实用的日常器具,而是逐渐与建筑、家具、陈设等领域相结合,转向更加注重陈设装饰的方向。

几千年来,中国匠人凭着一双巧手,在漆器上闪展腾挪,打造出独具中国气派的漆器。“一天一夜一道漆”,时间与耐心造就的美,令漆器历久弥新,散发出难以抵挡的独特魅力。

出自中国明朝宣德年间的剔彩漆器“林檎双鹂图捧盒”,高20厘米,口径44厘米,呈圆形,由盖和器身扣合而成。通体运用红、绿、黄、黑四色漆交替髹涂,装饰图案丰富多样,石榴樱桃为伴,蜻蜓蝴蝶相随。工艺精湛,色彩斑斓,令人叹为观止。

清雍正黑漆描金山水楼阁图手炉,木胎黑漆描金,描绘了远山近石、亭台楼榭、草木飞鸟,细致入微,构筑出一个精巧奇妙的漆器世界。剔犀、剔彩、描金,制作手法和主体色彩构成了它们的名字。

异彩纷呈中,独有一抹颜色,最为灿烂厚重,这就是雕漆剔红。剔红,以木为胎,少量也以金属为胎,在胎骨上髹几十至上百层的红漆,以达到一定厚度。描画稿雕花纹,经历累月的阴干,打磨,最终成为一簇簇动人的红。

“大明永乐年制”剔红牡丹花纹圆盘,继承宋元“藏锋清楚、隐起圆滑”之风,藏锋的刀法圆润了花朵,肥厚的髹漆硕大了叶片。三两笔挑开叶脉,于圆盘上,绽开一个牡丹花开的时节。盘底漆黑,细针刻画的“大明永乐年制”几字,不动声色,穿透了时空。

清朝乾隆剔红百子宝盒,坚固的铅胎层层髹漆,一直堆砌到足以雕刻的程度,再用针刀挑开一段眉毛,咧开一抹笑容。百子的喜庆与热闹,让盒中盛放的时光,也有了眉目和声响。

语言文化中处处可见大漆的印记,若没有漆器,中华文明史将缺失诸多精彩篇章。在“高山流水觅知音”这一典故中,俞伯牙所奏的古琴便是由大漆制作而成;王羲之《兰亭集序》里的“流觞曲水”,其中“觞”指的是古代盛酒的器具,亦为漆器;人们常言的“怕丢乌纱帽”,乌纱帽是用纱涂上漆后制成的,既具硬度又透气良好;极为名贵的砚台是漆砂砚,手感轻便,使用时不损毛笔;顶级的墨必须加入漆,用这种墨书写的字油光发亮且可长久保存。

从乐器到酒器,从官帽到文房四宝,大漆以其独特的性质和工艺,深刻影响了中国人的生活与审美。其在历史长河中留下的印记,不仅见证了工艺技术的进步,更反映了中华文化的博大精深。

“天下漆秦占七”

如今收藏在陕西的刻有铭文的高柄漆豆、唐代双鹿纹漆盒、清代百宝嵌八仙方漆盒,堪称漆器艺术中的珍品,透过它们,我们得以窥见中华民族悠久而灿烂的文化艺术。

这些漆器不仅工艺精湛,而且具有深厚的历史和文化价值。高柄漆豆上的铭文记录了古代人们的生活点滴和礼仪规范;唐代双鹿纹漆盒以栩栩如生的双鹿图案,展现了唐代的艺术风格与自然和谐共生的理念;清代百宝嵌八仙方漆盒则运用了百宝嵌工艺,集各种珍贵材料于一体,八仙图案更赋予了它吉祥的寓意。

作为漆树的优生区域,陕西秦巴山区自然成为生漆的主要产出地。安康市的岚皋、平利、宁陕等县是主要的生漆产地,其中平利县更是因为其优质的生漆而被誉为“中国漆树之乡”。早在清乾隆年间,产自平利牛王沟的“牛王漆”便以其独特品质闻名遐迩。它有着“漆液清如油,光亮照见头,搅动琥珀色,挑起如钓钩”的鲜明特点,因此被誉为“国漆”。不仅畅销全国,还远销日本、东南亚等多个国家和地区,在国际市场上大放异彩。

在漆艺的浩瀚世界里,有一位璀璨夺目的人物——袁端姣,她是“牛王生漆油漆技艺”的杰出传承人。牛王生漆油漆技艺对技术的要求极为严苛,几乎到了吹毛求疵的地步,但正是这种严苛,成就了漆器令人惊叹的精致与典雅。制作一件漆器所需的时间短则半个月,长则数月甚至更久。

袁家世代从事生漆行业,家人对漆器和漆艺的热爱与推崇,如同种子一般,在她幼小的心灵深处悄然种下。自幼年起,她便在家庭的熏陶下,对漆器和漆艺产生了浓厚的兴趣。

2016年,袁端姣从西安交通大学硕士毕业后,毅然回到家乡,创办了陕西龙头国漆文化产业有限公司,全力投身于漆树种植和生漆深加工产业。她精湛地掌握了变涂、描金、起纹、堆漆、螺钿等传统髹漆技法,不断创新,设计出众多新颖独特的漆器作品。

袁端姣的《闭花羞月》系列作品在中国非物质文化遗产博览会上荣获优秀奖,充分展示了她在漆艺创作方面的精湛技艺和创新精神。此外,她的《金虫漆器制作》项目还获得了陕西省工艺美术保护项目一等奖,进一步证明了她在漆器制作领域的卓越成就。

她对传统工艺有着深刻理的解,与此同时,她还融入了现代审美,在多项展览中大放异彩,并在中国非物质文化遗产博览会上斩获大奖。袁端姣的努力不仅弘扬了这一古老技艺,也为当地产业带来了新的生机。在传承的同时,带动了数百户漆农增收。

袁端姣深知传统行业遇上激烈的市场竞争,创新必不可少。在她看来,只有将千年漆艺融入现代生活,这项非遗技艺才能焕发出新的活力。根据客户的需要,她改良生产工艺,制作出了大量样式新颖、风格独特的漆器作品,如花瓶、手镯、漆盒、茶具、梳子……这些作品不仅在国内市场广受欢迎,还远销海外。

如今,袁端姣还创办了传承人培训基地和非遗工坊,通过举办非遗技艺培训班、开展研学体验活动以及线上直播等方式,不仅传播了漆文化,还培养了众多传承人和爱好者。此外,非遗工坊还开展了割漆、制漆、油漆技艺展示和培训,使得这一传统技艺得以更好地传承下去。(文/贺娇)

结语

中国漆艺,这颗古老而神秘的艺术明珠,在中国这片广袤的土地上经历了八千多年的漫长岁月,不断演进与积淀。每一个朝代的更迭,每一种文化的交融,都为漆艺注入了新的活力与元素。这种不仅仅局限于我国本土的独特魅力,跨越国界,对人类文化艺术的发展做出了深远且难以磨灭的贡献。

图片来自网络,版权归原作者