汉中市镇巴县巡回医疗队:让村民看病“零”跑腿

西部决策网讯 “县里的专家不仅帮我看了病,还指导我冬季如何预防感冒方法,真贴心。”11月6日,在镇巴县兴隆镇中心卫生院住院的患者龚大爷说。

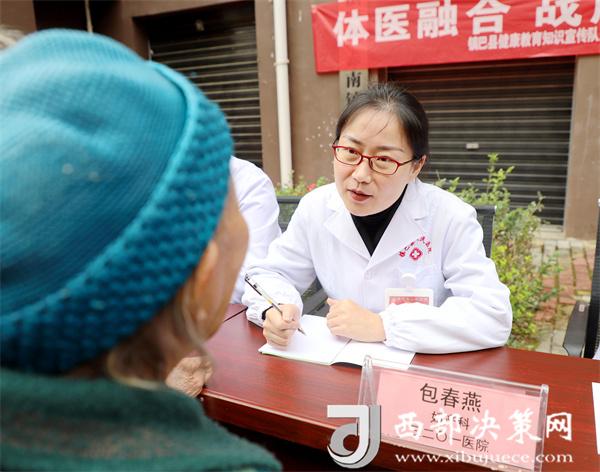

龚大爷今年69岁,是一位临床诊断充血性心力衰竭、冠状动脉粥样硬化性心脏病心功能3级、慢性支气管炎急性发作,原发性高血压3级等多种基础疾病的患者,因胸闷、心悸伴呼吸困难、咳嗽、气喘、乏力住院,入院第二天便得到了来自镇巴县巡回医疗队的专家杨建明的会诊。巡回医疗队队长包春燕说:“我们会尽可能发挥县级巡回医疗队作用,为基层的患者提供更贴心的诊疗,也积极带教这里的医护人员,让基层医疗能力有所提升。”

近日,在镇巴县卫健局牵头组织下,2024年全县巡回医疗工作正式启动,进一步促进优质医疗资源下沉,提升基层医疗服务能力,为人民群众提供更加便捷、高效的医疗服务。

11月4日至11日,镇巴县卫健局选派镇巴县人民医院、镇巴县中医院的妇产科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、急诊科、普外科、中医内科、儿科及护理9个专业的责任心强、业务水平高的医疗专家组成第一批巡回医疗队,深入该县碾子、兴隆、赤南、三元、简池五个乡镇开展免费义诊、健康咨询、教学查房、病例讨论、专科建设、质控督导等活动,将健康送到基层,全力做好独居老人、留守儿童、重度残疾人、慢性病患者等特殊群体诊疗服务。

社区义诊,温暖山区群众

11月5日一早,听说县城里的专家来到了家门口,碾子镇纳溪社区群众在社区广场排起长队。为了不辜负山区群众的期待,巡回医疗队一到达现场,便迅速进入工作状态,为前来就诊的群众提供免费测量血压、血糖、听诊、查体、开处方、健康知识咨询等服务,并依据服务结果,建立台账,对发现的重大疾病、疑难杂症,通过向上转诊实现进一步诊断,及时给患者提供科学治疗方案,切实让每一位前来参加义诊的群众感受到家门口的贴心医疗服务。

碾子镇是镇巴县较远的乡镇之一,地处县境东北部,距离县城100余公里,乘车需要两个多小时。由于路途较远,村里的留守老人难以像县城的居民那样,享受到优质的医疗服务。

76岁的王大爷在2023年突发急性脑梗,留下了右侧下肢动作迟缓后遗症,对生活造成了一定的困扰。当天,他早早起床,想找曾经的救命恩人——镇巴县人民医院神经内科主任毕宗勤看看。毕宗勤认真查体,对王大爷的病情精准把脉,根据检查结果对疾病相关问题给予诊疗建议,并对健康饮食、健康生活方式、疾病防治等进行科普和指导。王大爷高兴地说:“我腿脚不方便,去一趟县城太难了。今天专家来到家门口,对我们老百姓来说真是太好了。”

巡回医疗服务中,医务人员不仅增强了为民服务的情怀,也密切了与群众的联系。

11月8日,在三元镇竹韵社区,患有骨性关节炎疾病的71岁冯大爷面对中医院普外科主任丁福超热情周到的医疗服务,情不自禁地举起大拇指点赞。“患者热切期盼的双眼,让我感受到信赖和责任。”丁福超感慨地说。

巡回医疗队进社区对基层群众来说并不陌生,近两年来,镇巴县人民医院联合“组团式”医疗帮扶专家,推动优质医疗资源向乡村一线下沉,根据不同受援群体具体需求,量身制定帮扶计划并开展“沉浸式”医疗帮扶,先后组织100余名精干力量,赴11所医共体单位及县域6所敬老院开展巡回医疗活动,足迹遍布镇巴腹地的山山水水,使得群众在家门口就享受到免费的面对面、零距离的专家医疗服务,越来越多的患者开始选择在本地接受治疗,就医满意度一年比一年高。

传经送宝,提升基层服务能力

11月7日,在赤南镇卫生院,巡回专家组对基层住院医生在规范诊治患者开展体格检查、用药用耗、检验检查、护理文书书写、病历书写及病案首页填写、病情告知、各种知情同意书签署、医保DIP支付制度下的医疗行为等知识进行详细讲解,受到基层卫生院医护人员的欢迎和认可。

如何为当地留下一支“带不走的医疗队”?巡回医疗队副队长黄朝旭表示,授人以鱼不如授人以渔,巡回医疗不仅能进一步推动优质医疗资源向城乡基层下沉延伸,还能让参与基层医疗机构与巡回医疗的医生共同受益。

在巡回医疗工作开展的7天时间里,专家团队不辞辛苦、风雨兼程共诊疗门急诊、住院、义诊巡诊患者1253人次,会诊患者26人次,为基层医护人员集中授课5次,培训医务人员150人次。深入临床一线,开展教学查房5次,病例讨论17次,帮助和指导乡镇卫生院加强学科建设,培养技术骨干,全面提升医疗服务水平。在学校、社区开展了8场急诊急救、中医保健、慢阻肺健康教育知识宣讲及演练,力争通过巡回医疗这种形式,将更多的优质医疗资源、医疗服务、健康知识延伸至老区百姓身边。

“专家的到来,为我们学科建设提供了及时帮助,更为老百姓提供了优质的市县医疗服务。”简池镇中心卫生院院长李廷贵说。

巡回医疗工作是促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局的重要举措,是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的生动实践,是践行新时代党的卫生与健康工作方针的具体要求,也是公立医院履行公益性责任的具体表现。下一步,镇巴县卫健系统将充分发挥“组团式”帮扶及县级技术、人才、设备和管理优势,进一步提高基层医疗卫生机构服务能力,坚持“办好事、抓实事、解难事”,更好地满足人民群众看病就医需求。(供稿:梁红梅)