旬邑剪纸:铰出来的“雕塑”

剪纸是最古老的中国民间艺术之一。据《豳风·七月》中“取彼狐狸,为公子裘”“载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳”等诗句,可判断当时的女性已经掌握了一定的剪裁技艺。司马迁在《史记·晋世家》中记载有“剪桐封弟”的故事,这被学者视为剪纸的起源史说。后经唐、宋等朝代的发展,剪纸技术不断创新,形式和内容日益丰富。在中国,剪纸的群众基础广泛,在漫长的历史长河中形成了以地域、民族等特点划分的不同流派。

作为中国剪纸的重要发源地之一,陕西剪纸在全国的民间美术中占据着重要的地位,其造型古拙而粗犷,风格独特,寓意有趣,形式多样,技艺精湛。

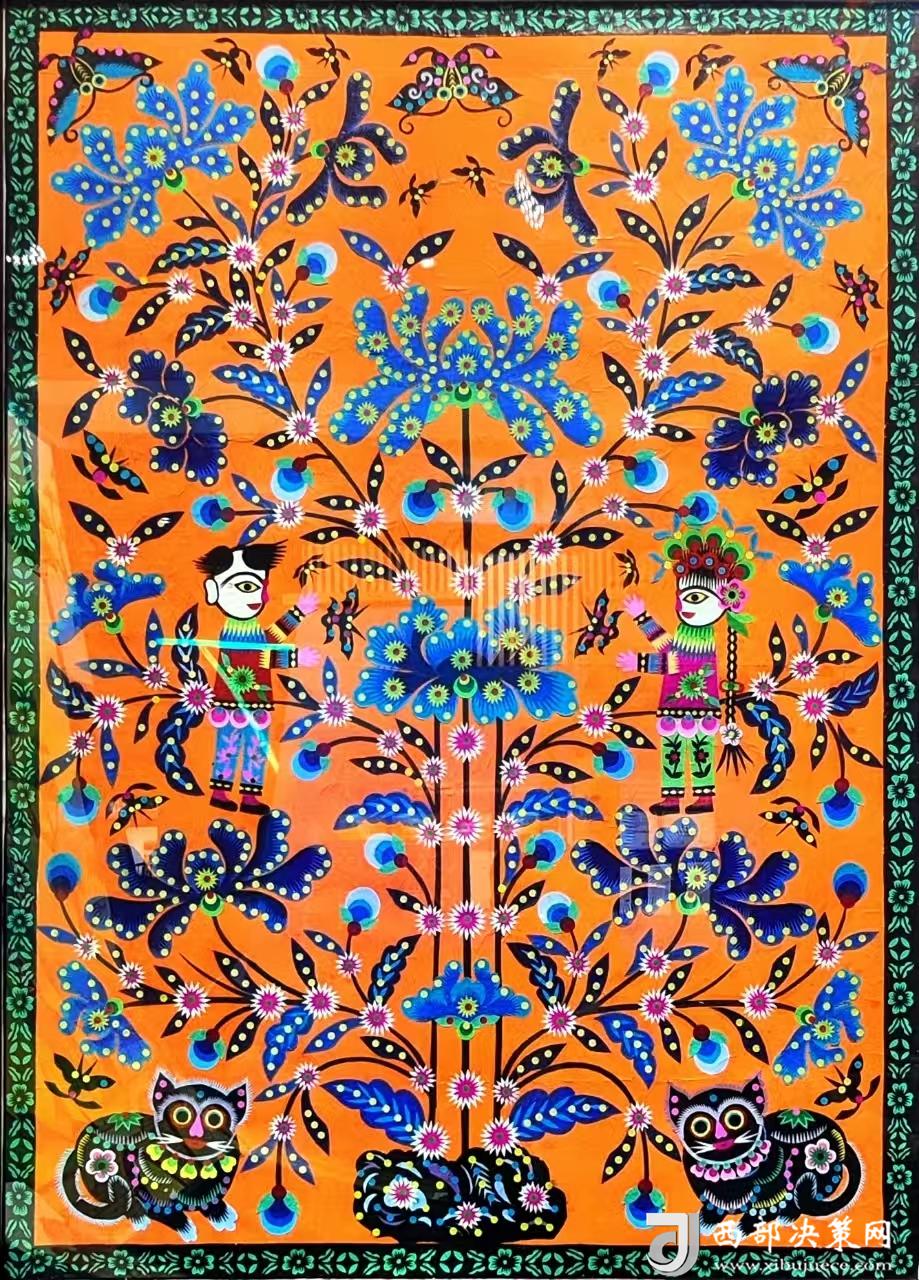

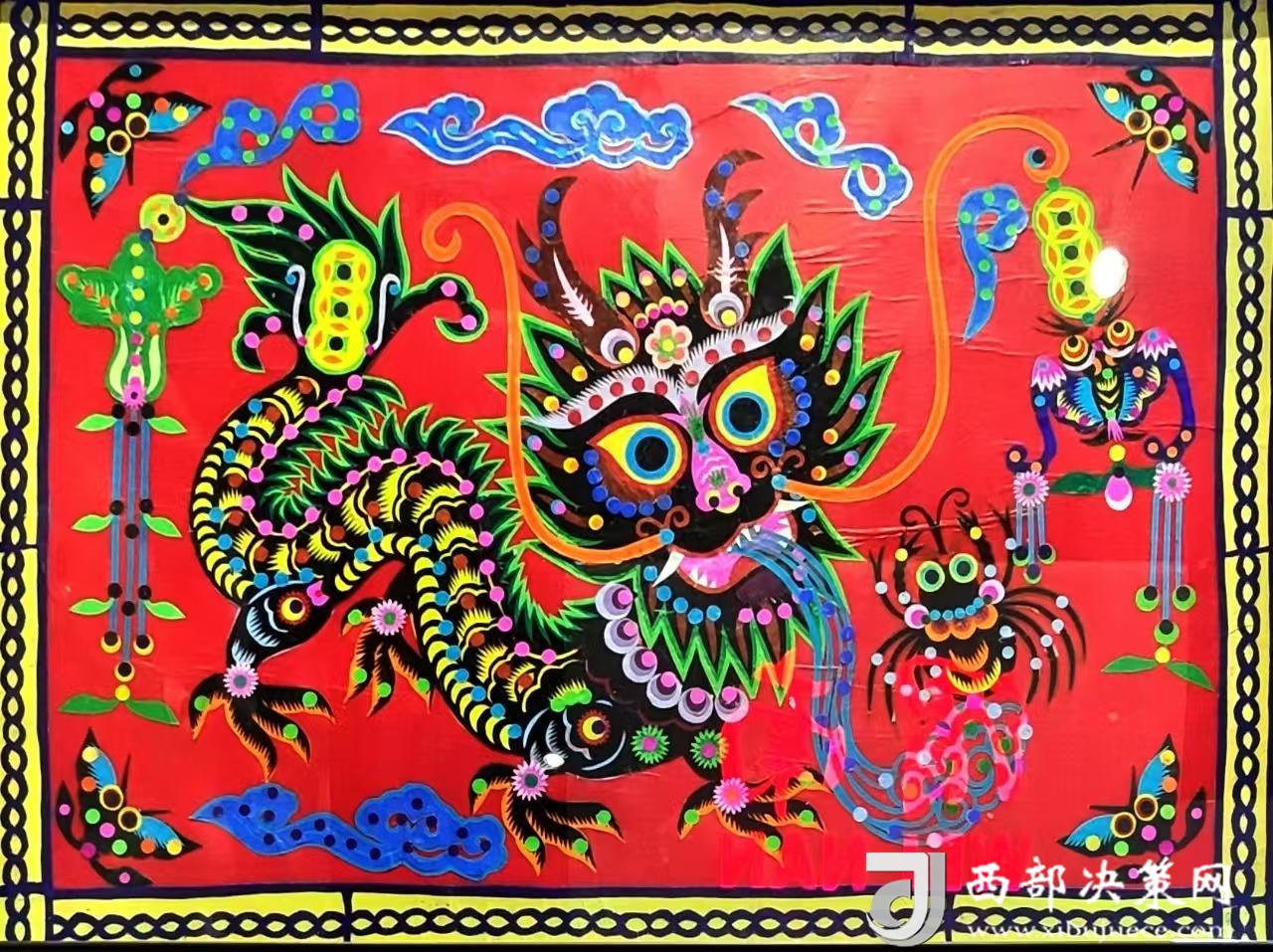

剪纸讲究技艺,需要剪刻师傅们具备精湛的手工技巧和丰富的创作经验。剪纸作品的内容通常取材于民间传说、神话故事、花鸟昆虫、人物形象等丰富的题材,通过巧妙的构思和精细的剪刻技法,将其栩栩如生地呈现出来。

那薄如蝉翼的红纸,在匠人的巧手下翩翩起舞,变幻成千姿百态的形状和图案,每一剪都凝聚着匠人的心血与智慧。光阴在剪刀的一开一合中悄悄流转,质朴又精巧的画面跃然纸上,如同在讲述一个又一个古老的传说。

被誉为“中国民间剪纸艺术之乡”的旬邑县,是中华民族农耕文明的发祥地之一,周族先祖公刘居豳(今彬州、旬邑一带),开疆辟域,教民稼穑,传习桑麻,百姓富足,是为王畿之地。自秦封邑,汉置县,距今已有2300余年历史。旬邑剪纸历史能追溯到秦汉年间,据传,秦统一六国后,秦始皇长子扶苏在旬邑石门关一带生活,咸阳宫建筑的纹饰文化也在旬邑一带流传。至清代末年,旬邑剪纸由单色剪纸发展演变为彩贴剪纸。

旬邑彩贴剪纸是农耕文明的缩影,被誉为人类剪纸艺术的“活化石”,为研究我国农耕社会的民风民俗、意识形态等提供了宝贵的参考价值。其艺术形式以传统且个性化的表现手法,创造性地开拓了一个融合传统与现代、原生态与超前理念的剪纸艺术新领域。

旬邑人喜爱剪纸,所以很会剪纸。旬邑剪纸既有陕北剪纸的粗犷率意,又有关中剪纸的细腻稳重。在旬邑这片土地上,剪纸在结婚、嫁女、逢年过节等场合中都被广泛应用。逢年过节要剪窗花、墙画,婚丧嫁娶要剪仪帐,新居装饰要剪顶棚花、炕围花,服装刺绣的底样、盖在花馍上的花样以及迎神送鬼的仪程等,更是离不开剪纸的装饰。可谓举凡岁时节令、人生礼仪、生活百态无所不及。

俗语云:“姑娘巧不巧,看能铰不能铰”。谁家有喜事,都会把村上的巧手媳妇叫去家里剪花。妇女们人手一把剪刀,谈笑风生间,一幅幅色彩鲜艳、千姿百态的作品就完成了。喜鹊、鸳鸯、百合、仙桃在她们的巧手下栩栩如生,还有锦鸡和牡丹组成的“锦上添花”,外形为长命锁,中间有梅花和喜鹊的“双喜挂锁”,以及送喜娃娃等,活灵活现,生动自然。

传统的旬邑剪纸是一种以单色为主的平面艺术形式,其精髓在于通过点、线等基础元素的镂空技巧,创造出各种精美的图案。而彩贴剪纸,则是地道的旬邑农村妇女库淑兰在传统剪纸基础上的发扬与创新,她突破传统,开创了一种全新的剪纸艺术形式。

“剪花娘子”库淑兰(1920年—2004年),出生于陕西咸阳旬邑县赤道乡富村一个贫苦农民家庭。六岁时便拿起剪刀,继承了母亲的剪纸技艺,同时继承的,还有那个时代女性的苦难。在贫瘠昏暗的日子里,生活在绝望和艰辛中的库淑兰用剪刀传递希望。一朵花剪不好,她就难受得吃不下饭、睡不着觉。正是有了这日复一日的磨砻浸灌,才有了后来惊艳世界的剪纸作品。

剪纸作品自成一派的库淑兰用色大胆,冲破了遗风旧俗的桎梏。她将各种彩色的纸剪成不同形状,再用糨糊一点点粘在纸上,形成一张完整的剪纸。这当中运用了剪、贴、衬等多种工艺。没粘好前,别人根本看不懂剪的是什么。

什么都可能成为她剪纸的作品。她剪花草、剪民俗、剪神明,天上飞的、地上行的、日月星辰、天地万物,别人看来无用的东西在她的剪刀下被赋予生命,变成彩色的花、会飞的鸟、漫天的星。

库淑兰创作的《剪花娘子》高4米,宽1.2米,绘画语言丰富,画面色彩缤纷、气象万千。圆脸、大眼睛的剪花娘子头戴凤冠,身披七彩霞衣,端坐在莲花台上,周围青烟缭绕,还有数不尽的花团锦簇。这幅《剪花娘子》里,太阳代表女人,月亮代表男人。库淑兰曾解释说:“太阳是个娇羞的姑娘,你要看她,她就用针扎你的眼,月亮才是男子汉,因为男子汉敢在晚上出来。”

库淑兰用一把剪刀剪出了绚烂人生,她的一双小脚也因此跨进了联合国的殿堂。1996年,库淑兰被联合国教科文组织授予“民间工艺美术大师”荣誉称号,成为获此称号的第一个中国人。她的作品曾代表中国民间艺术在欧洲、日本、香港等地展出,是她令全世界都知道了旬邑县的剪纸艺术。

中国剪纸艺术在2009年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,旬邑彩贴剪纸作为其重要组成部分,对推动中国剪纸艺术的国际传播和认可做出了重要贡献。

如今,在库淑兰剪纸纪念馆,共计收存彩贴剪纸艺术作品7类、780件,彩贴剪纸文字资料10本、650万字,图片资料2850张,出版彩贴剪纸研究书籍12本。从这些历史资料中,可以感受到古豳之地的彩贴剪纸之美。

2011年5月23日,经国务院批准,以库淑兰剪纸为代表的旬邑彩贴剪纸列入第三批国家级非物质文化遗产名录,成为了一张对外宣传、展示旬邑文化底蕴的靓丽名片。

从20世纪80年代起,旬邑县在挖掘出彩贴剪纸技艺后,广泛开展剪纸培训,培养了一大批优秀的民间剪纸艺人。

何爱叶是旬邑彩贴剪纸的代表性传承人之一,从小她就对剪纸有浓厚的兴趣。在物资匮乏的年代,家里没有条件支撑她的爱好,没钱买纸,她就捡一些树叶来剪。十来岁时,何爱叶的剪纸手艺在十里八乡小有名气,每逢年节和嫁娶,都有人请她去剪窗花。

后来,何爱叶参加了旬邑县文化馆举办的剪纸创作班,在这里,她结识了“剪花娘子”库淑兰,便虚心求教,潜心钻研,逐步形成了自己独具一格的剪纸风格。她的剪纸作品大多融入了人物和花草的元素,这些灵感源自她多年对家乡生活的感悟与体验,充满了浓厚的乡土情怀。每一幅都活泼生动,每一个构图都精致而充实,每一幅色彩都鲜艳夺目。

在天赋的加持和自身的不懈努力下,何爱叶的剪纸作品多次在全国和省市美术大展中获奖,她的团花之首《蝶恋花》被国家收藏,她本人也被命名为“中国民间剪纸大师”。

多年来,何爱叶举办了30多期彩贴剪纸培训班,培训学员达1300余人,培养了26名文化传承人。此外,她还在旬邑县多个镇村成立了妇女剪纸合作社,注册会员650多人,年均经济收入达135万元,帮助35个困难家庭妇女通过剪纸走上了脱贫致富路。

作为旬邑彩贴剪纸代表性传承人之一的孙会娥,则在继承了库淑兰的独门绝技——彩贴剪纸的技艺后,常常去校园里带着孩子们进行剪纸实践活动,也在村里开展公益剪纸教学。她尽可能地发挥着剪纸和自身的价值,为剪纸这门非物质文化遗产的传承贡献绵薄之力。

在孙会娥的剪纸工坊,她临摹的库淑兰作品与她本人的剪纸作品被一并陈列。100多幅大小不一的剪纸作品,在墙上营造出一个仿佛由剪纸装饰而成的神秘而梦幻的艺术洞窟。2023年12月,孙会娥剪纸非遗工坊入选陕西省第三批省级非遗工坊。

通过推动“农文旅”一体化发展模式,旬邑县将剪纸艺术与文化旅游、特色产业和共享经济相结合,有效提升了产品的附加值,促进了当地居民的经济增收,实现了文化与经济的双赢。

像何爱叶和孙会娥这样剪纸传承人,在旬邑县一共有18人,组建、命名的剪纸传习所16家、传习基地5家,旬邑县文化馆每年会常态化开展非遗项目培训、展览展演交流和各类非遗比赛等活动。在一次次创新与坚守中,带着传统之美的旬邑剪纸跨越古旧的时代藩篱,走向更广阔的世界。(文/贺娇)