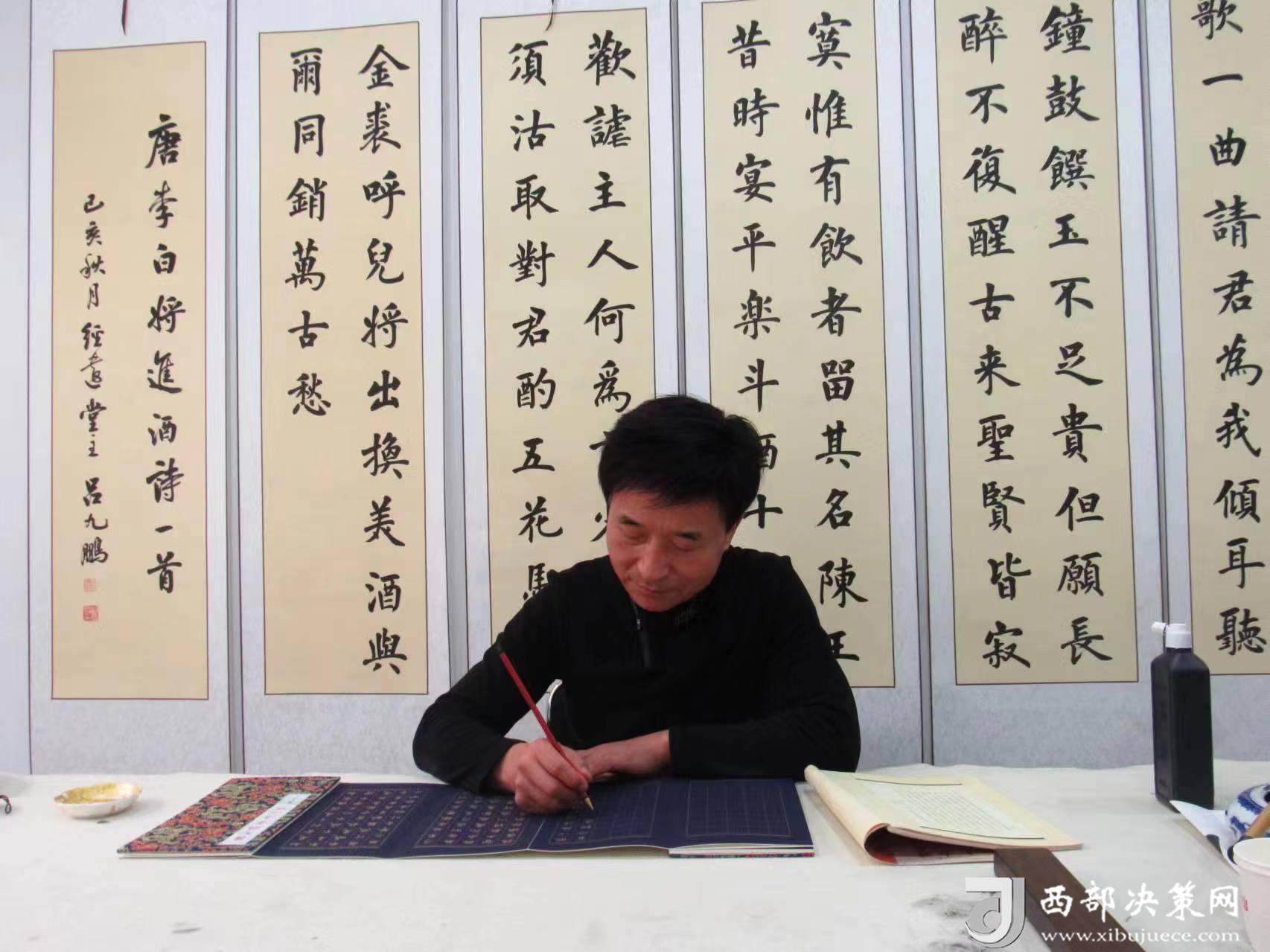

吕九鹏:一个从秦岭深处走出的书法大家

他曾耗时4年有余,用楷书抄写完著名作家贾平凹40余万字的长篇小说《废都》;他再计划用5年左右的时间,以蝇头楷书完成对西汉史学家司马迁所著52万字《史记》的书写;他1998年从众多书法名家中脱颖而出,被选定为陕西省政府大型黄帝陵祭祖活动书写篆刻碑文;他还被中央电视台十套《探索与发现》栏目组专访,专题报道个人书法艺术成就……

他就是从秦岭深处汉字故里洛南县走出的书法大家,现为陕西财经职业技术学院客座教授的吕九鹏先生。

一

上世纪60年代,九鹏在洛南县古城镇一个叫刘洼的小村子呱呱坠地,父亲是本地的一名小学教师,其一生极喜文墨,受父亲影响,他在4岁时便开始提笔练字,还经常和哥哥对练比赛,看谁写得多、写得好和写的时间长。为了使兄弟俩都能把字练好,在家庭条件极其有限的情况下,父亲就常把一张纸对折分成两半,把仅有的一本字帖小心地拆开,分给兄弟俩一人一半让照着临摹,九鹏有时或者说经常写的字赛过哥哥,总是受到父亲的夸奖。

在童年的时光里,当别的小孩放学后都在一起玩泥巴、滚铁环什么的尽享快乐的时候,他却在坚持习字。白天在校读书,晚上想练字时,母亲却嫌点灯费油而不让练,他便常常趁母亲睡着后,偷偷起来点亮那盏古老而灰暗的清油灯练习。每逢皓月当空的夜间,他就端一盆清水在自家的院落、石磨、木板上尽情的挥洒,有时一练就是两三个小时。寒冬腊月天,家里没有任何取暖设备,屋内的水缸都结冰了,他便蹴在热炕旁边,借炕头那一点热量取暖,把纸铺在锅台上练字。父亲看他对练字如此痴迷,就把自己珍藏的因时间久远,已破旧得不得不糊了又糊的黄自元老帖给他让照着临摹。由于长期坚持练习书法,对笔墨纸砚的耗费较大,为了尽可能减少家庭开支,痴迷书法的九鹏就把地里种植的亚麻根拔出来捆在一起,然后用剪刀剪成毛笔状的刷子,就蘸上清水在地面上练习写字和画画。为了锻炼手腕的力量,以确保写字时臂力的稳定性,他甚至把小铁球用旧棉布包裹在手腕上练习。这样坚持了10多年后,到了十四、五岁的年纪,九鹏终于在写字、画画上开始出“成果”了,他把自己平时画的老虎、松鹤、寿星图等画作和书写的中堂、横幅等书法作品,利用星期天便拿到街面上去卖,把卖字画的微薄收入用来为自己购买笔墨纸砚或补贴家用。九鹏的童年几乎就是这样日复一日、年复一年的在勤学苦练中度过的。

随着年龄的增长,九鹏对于书法的喜爱更是达到了如痴如醉的狂热境界,其书法日日精进,功底也愈加扎实。每逢春节之际,左邻右舍都上门找他写春联,他便欣然应允、来者不拒,有时来的人多了,饭也顾不上吃,就饿着肚子坚持写,直到所有人都拿到对联高兴的离开后,他才去匆匆解决个人的肚子问题。久而久之,他写的字也渐渐有了名气,学校得知他写得一手好字后,就把学校定期出黑板报的任务交给他来完成。

《尚书》曰:学于古训乃有获。习书者最忌不习古、不师古,若不从古人那里学书,就没有规矩、没有法度,对书法也便没了敬畏,到头来也只能走上海阔天空随意涂抹的野路子,进不了道、入不了规,当然也就入不了行。九鹏初入书门是跟着父亲临摹黄自元等名家老帖,懂得书法的乾坤方圆,后又习“二王”等古贤名家,在书法的王国里循规蹈矩又毕恭毕敬地边琢磨、边习摹,既练就了扎实的功底,又悟到了习书的真谛。

二

功夫不负有心人。1996年春天的一天,对于九鹏来说可谓是他人生中的一个转机,那时他在洛南县水泥厂办公室工作,时任陕西省政协主席的周雅光先生前来洛南视察工作,在水泥厂办公室无意中看到九鹏书写的一幅中堂甚是欣赏,之后便推荐提携九鹏到文化底蕴深厚的古都西安发展。

名家荟萃的古都西安为九鹏打开了一扇更宏阔而清晰的通往书法艺术之路的窗户。在这个大都市里,九鹏闲暇时间几乎就泡在了汇聚古今名家大师书法作品的碑林博物馆,他在那里细细品读、静静思考、深深领悟、苦苦揣摩,用心用情感悟大中华书法艺术的无穷魅力。后又在周雅光主席的引荐下,九鹏很快结识了一批西安书法界的名家大师。一个从秦岭深处偏僻小山村走进大都市的九鹏,虽然显得有些孤陋寡闻,但却自小习书于古贤名家,练就了扎实的功底,也掌握了书法艺术的一些要义精髓,有了这些积累,走进古都西安这个名家大师的世界,九鹏有了一种醍醐灌顶的豁然开朗,他纵览名家大师的精品力作,聆听谆谆教诲,感受创作的独特与精妙,感悟大师们对书画艺术真谛的高见与追求,同时又在内心暗暗思忖自己以往习书的疏漏与缺失,使他对书法艺术的理解和创作在短时间内提升到一个新高度。有幸的是,九鹏在西安很快结识了著名作家贾平凹先生,在得到他启迪指点的同时,还把他举荐给书法大家吴三大先生,识才惜才的吴三大先生见这个从大山里走出来的年青小伙端庄儒雅、谦逊好学、不慕虚名,遂收他为弟子。

古都西安书法艺术的氛围和名师大作的熏染,以及名家的指点教诲,九鹏不受大都市喧嚣吵闹的困扰,依旧静静地待在幽暗的小屋子消化名家的教诲,专注习字、孜孜以求、心无旁骛。几年下来,其书法技艺日益精湛,大有突围“大字难于紧密无间,小字难于宽卓有余”之困境,书写的小楷不仅苍劲有力,更不失儒雅之美,创作很快又有了新突破。正如全国政协委员、陕西省书法家协会主席雷珍民先生所言:“九鹏幼承庭训,学书路子正、用心专。从唐人楷法入手,悉心临古,并上攀晋人,坚持在正楷这条道上不动摇,心不旁鹜,潜心修炼”。九鹏“学书路子正、用心专”,加之为书法痴迷癫狂而不顾昼夜和酷暑严寒,持之以恒专心苦练,这就使他的书法作品一经出手便为人称道。

1998年,陕西省政府举行黄帝陵祭祖活动,拟征集撰写黄帝陵碑文的书法作品刻石立碑,经专家组层层严格选拔,九鹏脱颖而出,历时半月完成了黄帝陵祭文的书写,备受领导和同行夸赞。

三

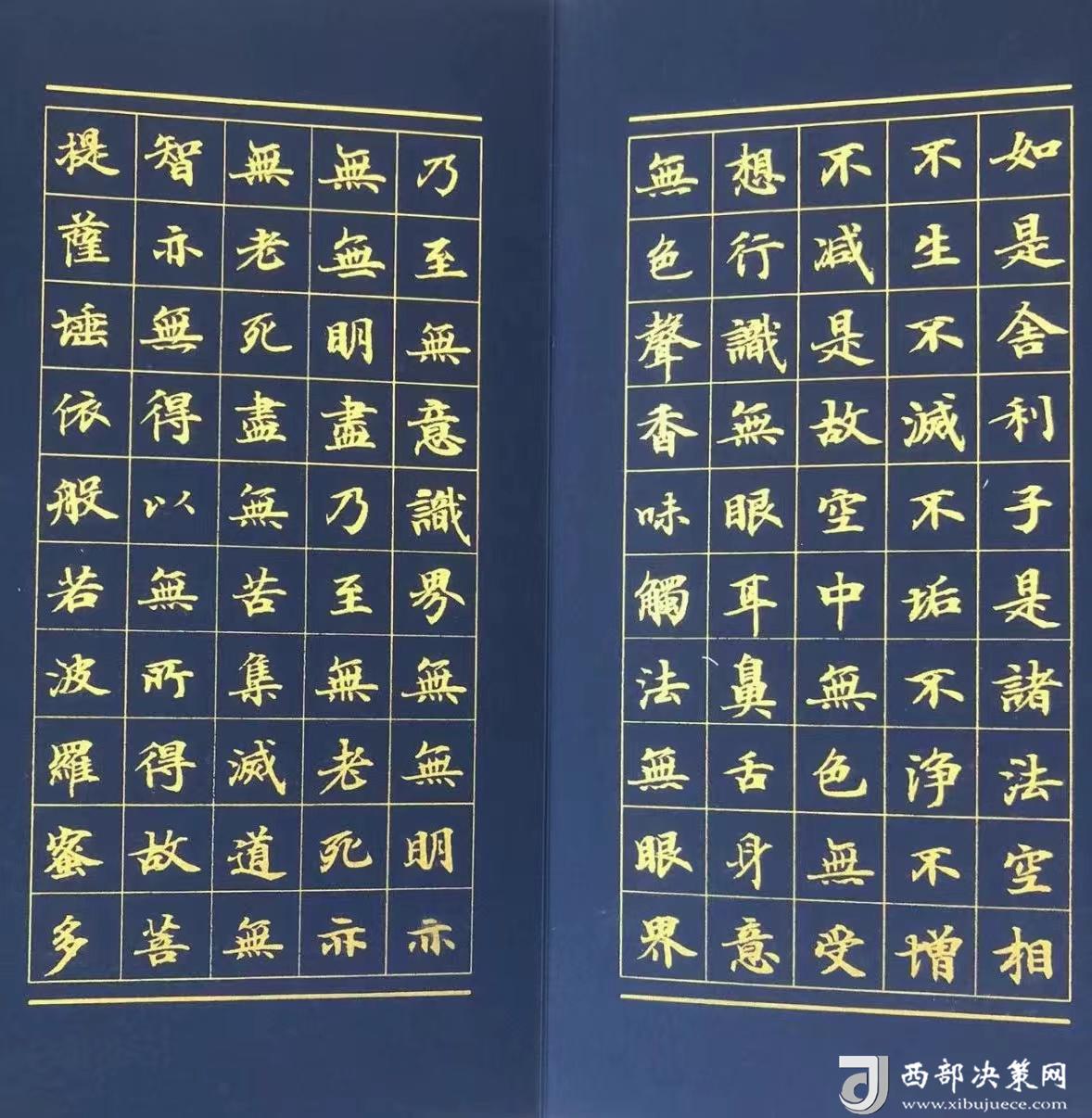

九鹏的书法以唐法为根基,后上溯二王,得遒媚之韵致,又在长期的用笔与结体的历练中,形成了自己风姿外朗、紧拔内妍、浑然天成的独特风格。随着他书法作品的惊艳亮相,当时便有人热切期望他抄写古体本《金瓶梅》,并先期以重金预付,但出于种种考虑,九鹏最终婉拒了朋友的盛情之后,便不动声色地书写起了当时还被列为禁书的贾平凹先生的长篇小说《废都》来,在居住不到30平米的小屋子里,成了他自由驰骋的广阔空间。寒来暑往,在整整4年半的时间里,他精雕细琢的洋洋40多万字的《废都》书法作品訇然出世,同时又以小楷书写贾平凹先生的《商州三录》以及《道德经》《心经》等一些国学经典,共计达百万余字,可谓鸿篇巨制。他的这种精神让贾平凹先生十分感佩,遂挥毫泼墨、书写赞文;著名书法家吴三大先生看后也大加赞赏;中央电视台十套《探索与发现》栏目组,还为他作了专题报道。

2011年,九鹏到北京参加中国书协进修培训班期间,与当代著名楷书大家卢中南老师不期而遇,并拜在卢中南老师门下,经大师精雕细琢,使他日后的书法技艺可以说是突飞猛进,这些对他后来的书风日趋成熟奠定了更加坚实的基础。

此后,他又继续用蝇头小楷书写《史记》全文,那么他为什么要耗费更大精力书写《史记》呢?众所周知,《史记》是西汉史学家司马迁所著的我国历史上第一部纪传体通史,记事起于传说中的黄帝,止于汉武帝太初年间,长达约3000年的历史,全书共130篇、52万余字。原来,在2018年4月下旬的一天上午,九鹏接到陕西师范学院一位领导打来的电话,约他前往学校一谈。见面后得知该领导兼任中国《史记》文化艺术研究院陕西分院院长一职,目前该院正由各位专家、教授推荐,在全国征寻筛选书写《史记》的书法名家。

书写《史记》绝对称得上是一件大事,更是一项极具收藏价值的大工程,因此对人选的各项条件要求都十分苛刻,被推荐人大多都是国家书协会员,所以在筛选人选这个环节,可谓高手如林、名家云集,竞争十分激烈。在经过专家组几番严格审查评估,最后书写《史记》的人选竟落到了九鹏身上。目前,他正在全身心投入到这项浩大工程的创作之中。

四

九鹏精读古人书、书写古人字,十分崇尚中国文化。他用小楷书写的《道德经》《心经》《弟子规》等经典著作,全国政协常委、第八届中国道教协会会长、著名易学专家任法融先生看罢,欣然挥笔作序,曰:“今有吕九鹏先生,几十年临池不辍、悉心悟道,精工楷、善诗文,尤热衷于道德经,以蝇头小楷书之,心专笔正,观其书五千言道德经长卷,自始至终洋洋洒洒、波澜无尽、一贯到底、柔和秀美,结体宽绰生动,章法疏朗舒适,有诗之韵味、有画之灵动、有歌之悠扬、有舞之飘逸,为书法界又增添了一缕光彩,实乃可喜可贺!”

著名文化学者萧云儒先生读罢九鹏的《道德经》小楷,亦撰文云:“九鹏楷书《道德经》显示出了自家功力,楷书起承转合的诸多法度精细到位,且融进自己的心性。笔势、字势和章法、墨法中规中矩,又有着出自本性的松弛,好的书法就是这样,能让人感受到中华文化的中和之美,书家内心的宁和之气,也多少感觉到了《道德经》中天地人和的谐和之象。”

陕西省书法家协会主席雷珍民先生看了九鹏的楷书《道德经》后,赞许有加。他总结九鹏能够成功用楷书创作《道德经》的三个原由:“一曰贵乎专。九鹏先生坚持在正楷这条道上不动摇,心无旁鹜,潜心修炼。唯其专,故能在学书的路子上走得更远;二曰尚乎正。晋唐以降,学书者众,流派众多,而不外乎‘正’‘斜’两端,都是在‘二王’所发明的或正或斜两种体势之间摇摆。时下书坛尚奇慕艳者益多,九鹏先生不为时风所左右,坚守正局。唯其正,故能书《道德经》五千言而卒与其道相合;三曰处乎静。长篇书法作品的创作,保持通篇的静气是十分重要的。只有静穆之气,才是最适宜在长篇累牍地书写中贯穿始终的一种表现手法。老子云:‘飘风不终朝,骤雨不终日’,如二人对坐竟日,话都有说完之时,静对时心照不宣才是常态,也是上升到了一种境界。九鹏先生深谙于此,且能守得住静气,耐得住性子,书写长篇的文字内容,这份定力也非常人能为。此三者,非恭敬虔诚其文其书者弗能有也。是故,九鹏先生以其专、守其正、处其静,遵法而书,谨缜恭楷,洋洋五千言写来一气呵成,其清新和穆实难能而迥异乎常人也。”

事实上,九鹏在创作小楷作品《道德经》中所体现出来的个人特质、为书品格、作品特色的总结,亦可看成是对九鹏整体创作景观的概括。几十年来持之以恒的坚持求索,终使他现在的楷书可以说是达到炉火纯青的境界。

如今,九鹏的众多书法作品在国内被广泛收藏,还广传于日本、菲律宾和港澳台等地区。有着扎实的书法艺术功底、有着“其专、其正”的为书之道、有着对书法心静如水的情愫、有着淡泊名利超然物外的境界、有着勤奋不辍谦虚为人的品性,又有着潜心创作研究的许多平台,相信九鹏未来的书法艺术之路定会越走越宽、越走越远!(供稿: 刘军民)