两会微观 | 更多老陕将迈入高品质生活

过去一年 向往的小康生活离我们越来越近

在政府工作报告中,过去一年和过去五年的发展成绩单占据了重要篇幅,这其中,贫困地区摘帽了、群众收入更高了、蓝天白云更多了、就医用药更有保障了……陕西的民生成绩单颇为亮眼。

首先是民生保障网不断织牢。在刚刚过去的2020年,陕西一手战“疫”,一手战“贫”,通过点对点帮扶劳动力外出务工,电商带货消费扶贫等手段,让一项项暖心扶贫政策措施落地生根。

“十三五”期间,陕西288万农村贫困人口实现脱贫,56个贫困县全部摘帽,24.93万户贫困群众搬入新居,绝对贫困和区域性整体贫困得到历史性解决。

在贫困摘帽的同时,陕西也稳稳托住就业大局,紧紧筑牢“民生之本”。毕竟,就业是最大民生,处在“六稳”“六保”的首要位置,就业稳定,民生才能“托底”。

面对新冠肺炎疫情对就业带来的空前压力,2020年,陕西精心搭建实名制动态就业服务平台,出台稳就业22条等政策举措,帮扶292.5万农民工返岗复工。同时,多渠道促进重点群体就业,为退役军人提供岗位15.7万个,高校毕业生就业率达到81.6%,城镇新增就业43.2万人。

就业稳了,收入也就涨了。过去一年,陕西的居民收入增速超过了经济增速,城乡居民人均可支配收入分别增长4.9%和8%。

当然,小康生活不仅体现在物质层面,也体现在精神层面。既包括居民个人生活水平的提高,也包括社会福利和环境的改善。

作为民生领域的一项重要内容,过去一年,陕西补齐医疗卫生短板,医保参保率不断上升,卫生健康体系更加健全。“免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目惠及妇女儿童180万人次,有效干预新生儿出生缺陷1900余例,发放高龄补贴25亿元、计划生育扶助金6.69亿元。”陕西省政府工作报告中这样总结。

此外,在整个“十三五”期间,陕西省多层次社会保障制度实现全覆盖,孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下的儿童死亡率均低于全国平均水平。陕西省人均预期寿命,由75.7岁提高到了77.37岁。

当然,向往的小康生活也离不开宜居的生态环境。2020年,陕西高度重视生态保护和建设,今年的政府工作报告可以看出,无论是大气环境、水环境,还是森林覆盖率,通过“十三五”的努力,陕西的环境质量正在逐步提升。

一系列数字见证了过去一年的努力:

陕西加强汾渭平原大气污染联防联控,全省PM2.5平均浓度下降10.1%。据统计,优良天数提升至295天,重污染天数减少至6天,完成了“十三五”国考目标任务。

水环境质量达到有监测纪录以来的历史最好水平,优于国家考核指标20个百分点,全面消除劣Ⅴ类水体。渭河入黄断面水质提升至Ⅱ类,创20年来最好水平。

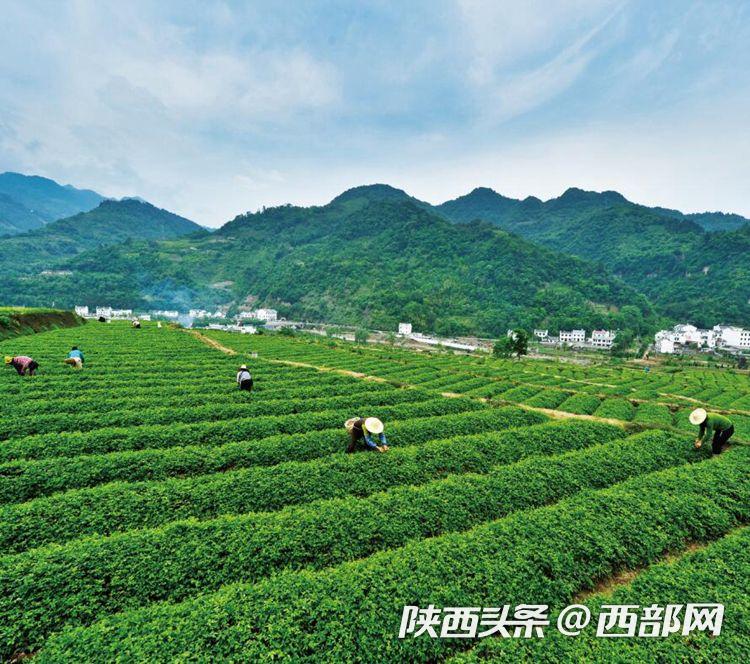

生物多样性实现恢复性增长,森林覆盖率超过45%,绿色版图由“浅绿”向“深绿”渐进。

一项项成绩、一串串数字、一个个举措,鲜明地体现了陕西过去一年来的施政所向,清晰地标注着民生这项工作沉甸甸的分量。

未来可期 老陕的高品质生活将如期到来

近年来,一个共识越来越鲜明——以高质量发展创造高品质生活,满足百姓对精细化、个性化美好生活的新需求。

毕竟,在保持经济高质量发展的同时,保障和改善民生才是经济社会发展的目标所指,也是老百姓最为关心的内容。更好的就业、教育、医疗、住房以及生态环境、社会治安等,是人民群众对美好生活需求的最重要的组成部分。

如何以科学化、精细化的治理,打造高品质生活,提升群众获得感和幸福感,办好民生实事?这是新时期陕西社会发展亟待解决的问题。

对此,今年的政府工作报告给出了答案,报告指出:“十四五”时期,陕西要坚持以人民为中心的发展思想,持续提升公共服务品质、宜居环境品质、文化生活品质,不断满足群众对美好生活的向往。

作为“十四五”开局之年,政府工作报告亦就今年创造高品质生活的具体着力点作出高远务实的“安排”。

对脱贫县、脱贫村、脱贫人口一定要扶上马、送一程,确保在共同富裕的道路上一个也不掉队;运用互联网、大数据、人工智能等手段提高城市管理精细化水平,努力使人们出行更便利、生活更舒心;开展生态空间治理十大行动,治理水土流失2600平方公里;新开工棚户区改造7500套、城镇老旧小区改造3622个;全面实施全民参保计划,健全基本养老、基本医疗保险筹资机制,发展多支柱养老保险体系……

随着这一项项举措的深入实施,将不断提升城乡公共服务供给水平,满足三秦百姓对高品质生活的向往。

“陕西将扎扎实实办好各项民生实事,提升各方面的公共服务,让更多的三秦百姓过上高品质的生活,特别是要把增加居民收入摆在突出位置,强化就业优先政策,多渠道增加城乡居民收入,让老百姓的腰包更鼓。”陕西省委书记刘国中在接受央视专访时如是说。

回望过去,陕西一步一个脚印把“十三五”的美好蓝图变成了现实。展望未来,我们充满希望,信心更足。

聚焦创造高品质生活,持之以恒全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,让三秦百姓获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续,陕西重任千钧再起航,蹄疾步稳踏上新征程! (文/李为涵 李炘弋)